作者:尹昌龍

講老深圳、老寶安肯定少不了講西鄉。作為廣府文化的代表,西鄉一直被視為本土文化的正宗。從方言到美食、祠堂到廟會,西鄉都有代表性。不僅如此,西鄉自古至今幾乎又都是移民匯聚,成為灣區融合最早的歷史故事。

於河海交匯處融合發展

寶安西鄉最大的特點是既面江又朝海,面江即面向西鄉河,而朝海即朝向深圳灣。所以講,西鄉最大的資源就是岸線。

在西鄉河匯入前海灣的地方,也就是今天所講的西灣,生長着大片的紅樹林,這是被特別保護的樹林物種。越是在河流入海口,就越是有大片的紅樹林生長,這是南方海域所特有的景觀。談到深圳的紅樹林,大多關注福田和南山,殊不知在寶安西鄉也有着大片紅樹林的存在。西鄉在某種意義上就是一片鹹淡水交匯的文化,既有農耕文明的特色,又有海洋文化的特色;表現在方式上,既有耕地的農民,又有從事貿易的商人,同時還有大量的手藝人,甚至有同時兼具幾種行業的人群。進入近代以來,西鄉還成為中外商品的集散地,河運與海運的疊加,造成了發達的物流業,加之附近新安故城的碼頭一度淤塞,西鄉更是成為重要的貨運港口。

如果從近兩百年西鄉最直接的人口來源來看,這裏有大量來自東莞、廣州、中山、江門等地的廣府人群,也有遠從粵東乃至閩西輾轉而來的客家人群,當然,還有潮州人和疍家人,以及來往香港與西鄉之間的商務人群。西鄉一度成為大灣區物流與人流交匯的一個重要目的地。一位西鄉歸僑老人憑記憶所繪就的《西鄉晚期繁華錄》,無論是建築、集市、人群等,都呈現出聚集度很高的街區景象,因此又被稱為西鄉的清明上河圖。與當年東京汴梁的《清河上河圖》不同在於,這裏不僅有「上河」的景象,還有「上海」的景象,稠密度和開闊度都很高,足以想見當年西鄉的繁盛景象。

而講到人口匯聚,晚清以來主要是廣府和客家兩大族群。值得關注的是,清復界以來,大批客家人南遷、西遷至此,西鄉可以說是本土的廣府人與外遷的客家人交匯交融的重要空間,土客械鬥曾經是廣東移民史上極為常見的一種社會現象,但在西鄉總體尚未發生,尚能做到和睦相處。有爭鬥有區隔,但大規模的械鬥並不多見,足以顯示出西鄉因地理和商業因素而帶來的巨大包容性。當然,這種融合也並不完全徹底。據了解,直到改革開放之初,尚有在同一學校上學的學生,廣府佬從左門進,客家佬從右門進,呈現河水井水涇渭分明的樣子。但隨着市場經濟的深入發展和外地移民大規模湧入,這一現象算是徹底消失了。

西鄉北帝「三月三」廟會圖。寶安區西鄉街道辦供圖

濃鬱的煙火氣和香火氣

深圳各個街道人口的總量,西鄉排名第一,達到了85萬左右,這在內地差不多是相當於一些中等城市的規模。這樣龐大的人口聚集,與西鄉集中存在的城中村有密切關係。城中村房屋租金不貴,再加上各種便利的生活安排,隨處可見的小賣鋪與小吃店,使西鄉的煙火氣濃鬱。它既是位於大都市的核心地帶,經濟發達、人口稠密,同時又有類似於縣城的各種接地氣的街邊生活。尤其是臨街的集市,像真理街保留着嶺南的騎樓特點,有利於顧客避雨,遮擋南方的烈日,又有利於各種店面的延展。街道沿道路兩側呈弧線展開,非常具有嶺南集市的特色和風情。至於為什麼叫「真理街」,也值得尋味,做生意講究個公平,一旦形成爭執,人們希望能求個真相,講個道理,時間久了,人們就把這條街命名為「真理街」,祈求多一份公平,多一份和氣。當然,西鄉有名的街道還包括西鄉食街、舊海鮮市場、巡撫街等,商品琳琅滿目應有盡有,尤其各種小吃遍布其間,如果用「舌尖上的西鄉」來形容,恐怕也並不為過。

講西鄉的煙火氣,特別要講到北帝廟,這裏香火繚繞,人群絡繹不絕。用香火氣可能更準確,來北帝廟進香燒香的人太多了,以至於管理方特別擔心的是消防問題,小心火燭太旺引發火災。北帝廟這個在都市中的廟宇,完全沒有山郊野外的清靜,滿眼望去全是飄舞的旗幡、燃燒的燭火以及各種裝滿心願的彩條,都市的繁華使北帝廟更多出些熱鬧和喜慶。北帝廟常不小心錯意到金庸小說中的南帝與北丐,其實西鄉的北帝與南帝段智興及北丐洪七公沒有一絲一毫的關係,它指認的是水神。作為河海交匯處的西鄉,祈求最多的就是風調雨順,既能帶來五穀豐登,又能帶來平安遠航,所以水神的地位有點至高無上。

看北帝廟的神位就特別有意思,一方面它兼具多元崇拜的特點,並列放置的有北帝、有觀音,還有土地公,幾乎涵蓋了各種需求,有農耕社會的土地崇拜,也有海洋文明的平安祈禱,還有渴求人口繁衍和人丁昌盛的意思,等等。總之,需要實現什麼樣的願望的,都可以到北帝廟來求一求,包括想發財和升官的,甚至連高考的學生也要來拜一拜。北帝廟被視為無所不能,自然香火也就無所不在了。但另一方面,儘管有多個神位,居中的一定是北帝,連觀音像也只能位列一旁,這在全國各地的廟宇中恐怕也是絕無僅有,可見北帝的地位非同一般。但從另一個角度講,作為鹹淡水交匯處的西鄉,水文化是沁入靈魂的,也是主流文化。通江達海的水利使西鄉獲得了巨大的人流和物流,這才使得這樣一個傳統的鄉鎮在近代崛起,並獲得了融合灣區資源的可能性。

其實,從地位上,西鄉無法與南頭比,南頭故城是寶安縣的縣衙所在地,當然也是政治、經濟、軍事中心。西鄉,顧名思義,就是南頭故城西邊的那個鄉,跟南頭故城有兩公里的路程,算是縣城的附城,也可以說是離縣城最近的次中心。從西鄉發掘的鐵仔山古墓群看,大大小小整齊規劃過的600多座古墓就表明,西鄉曾經一度是南頭故城的公共墓地,但正是得益於近代以來西鄉的開放和商業發展,得地利更準確的講是得水利,西鄉才一躍成為灣區耀眼的所在。由水運之便利到商業之發達,西鄉因此而逆襲成功。西鄉的三月三廟會,以及三十六坊可以說是空前的,也是西鄉強盛的重要標誌。

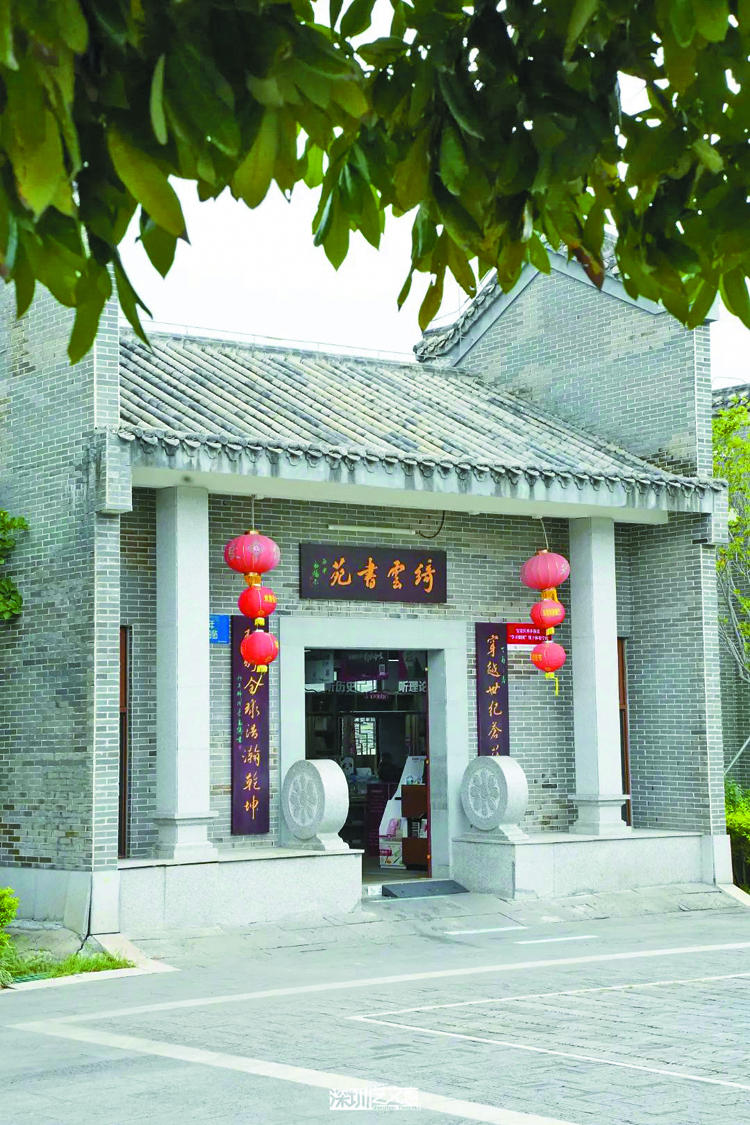

仿照綺雲書室建造的綺雲書苑。資料圖

善政傳佳話 書香伴成長

講西鄉,有兩個人物的影響非常巨大,要特別予以講述,一個是廣東巡撫王來任;一個是西鄉名商鄭綺雲。

首先講王來任,他當過清康熙時期的廣東巡撫,與真理街相連的是西鄉的巡撫街,這個巡撫街的命名就是為了紀念王來任巡撫。這還不重要,重要的是離真理街不遠有個王大中丞祠,也是紀念王來任的。清代廣東巡撫兜兜轉轉有20多位,為什麼要將王來任放在如此重要的位置,以至於要建立祠堂來紀念他呢?原因就在於他的死諫。此間的由來,還得說到康熙朝的海禁,由於鄭成功海上勢力的襲擾,清朝實現嚴厲的海禁政策,沿海數十公里原住民全部撤出,雖然於海防有利,但於民生卻是一場巨大的災難。「遷民失業,餓殍蔽道,棄兒塞路」,可謂人間慘劇。王來任當巡撫之時,海上襲擾勢力已逐漸被平息,於是就鬥膽向皇帝冒死奏請,叩請從民生考量,撤銷海禁政策,讓老百姓復界墾殖。這就是王來任著名的《展界復產書》,而就在上書皇上後的兩年內,他就因病去世了。

講西鄉的發展,必須要講到海運與貿易,而沒有復界,西鄉的繁榮就無從談起。儘管後來也有可能會重回海邊生活,但如果沒有王來任冒着殺頭的危險去觸碰朝廷底線,西鄉百姓的苦難可能還會持續相當長的時間。所以老百姓才會從心底裏去說王來任的好,並為他建立專門的祠堂,像祭拜祖先一樣的去祭拜這位敢擔當的巡撫大人。

還有一位要說的是名商鄭綺雲。其實鄭綺雲的名氣並不大,比他名氣大的,一是他的孫女鄭毓秀;一是他所建立的深圳地區最大的私人書齋,綺雲書室。綺雲書室的規模大到什麼程度呢,當年南山天后宮作為東南沿海最大的天后廟,還不及綺雲書室佔地面積大。鄭綺雲的祖上是不到200年前從東莞遷來西鄉的。鄭綺雲別名叫䵞木姚,意思是姚木匠。姚木匠早期做木匠活,後來到香港從事地產行業,一夜暴富。這有點像今天粵西的高州人到深圳做建築工,然後進入地產業發了大財。暴富後的鄭綺雲,一是榮歸故里,在故鄉西鄉大興土木,建立了綺雲書室;二是關注讀書,讓子子孫孫都能讀書上進。今天的西鄉小學就是綺雲書室的地盤,而綺雲書室也成為西鄉小學管理的重要的古建築。從書室所用的木料、石料以及木雕、石雕等來看,應該是當年最好的配置,足可見鄭綺雲對讀書的重視,對故鄉的重視。而正是在鄭綺雲的倡導下,好學的家風影響所致,鄭家出了個大讀書人、大名人,這就是鄭毓秀。她是中國近現代歷史上第一位女博士、女檢察長、法院女院長。直到今天,她的塑像還立在西鄉小學校園內,勉勵後學讀書成才,讀書報國。西鄉小學在綺雲書室所舉行的學生開蒙禮、入學禮、畢業典禮以及老師的退休禮等,都在至聖先師孔子像前敲鐘明志,而每周一節專設的閱讀課,可視為這一書香傳統的生動延續。

王大中丞祠 資料圖

作者簡介

北京大學文學博士,享受國務院政府特殊津貼專家。現任深圳市政協文化文史委主任、深圳市決策諮詢委員會專家委員。曾任深圳市閱讀聯合會創會會長,深圳市文化局特區文化研究中心主任,深圳市文體旅遊局(新聞出版局)副局長,深圳出版集團有限公司黨委書記、董事長。主要著作有:《1985:延伸與轉折》《重返自身的文學》《別處的家園》《全球化的煙花》等,主編《深圳全民閱讀發展報告2016、2017、2018、2019、2020、2021》,編著《文化深圳從閱讀開始》《以書築城以城築夢:深圳書城模式研究》等,曾獲中國出版政府獎優秀出版人物、全國新聞出版行業領軍人才等。

頂圖圖説:寶安西鄉北帝「三月三」廟會大巡遊活動現場。記者陳彥潔攝