上世紀好幾套荷里活電影,都曾經出現過這樣的場景—夜幕下,香港高樓林立的街道兩旁,霓虹閃爍,好不繁華。世界上不少沒有到過香港的人,就是從電影畫面中認識這個不夜城。如今,香港的霓虹燈飾隨社會發展逐一被拆卸,行業式微。胡智楷是少數默默堅持的霓虹燈工匠,他尋找霓虹燈與藝術結合的可能性,並授徒傳承手藝,希望城內的霓虹燈飾,再放光芒。 (記者:靜儀)

霓虹燈技術源於法國,傳入香港已逾百年。昔日在這個街道狹窄的城市內,霓虹招牌密密麻麻層層疊疊縱橫交錯,成為香港獨特的城市風景線,惟現時街頭已難看到這般光景。因應建築條例的修改,曾經展現於街道的霓虹招牌,已變成藏於博物館內的展品。在香港任職霓虹燈工匠40年的胡智楷,工作也從製造招牌,轉型為製作藝術燈飾。

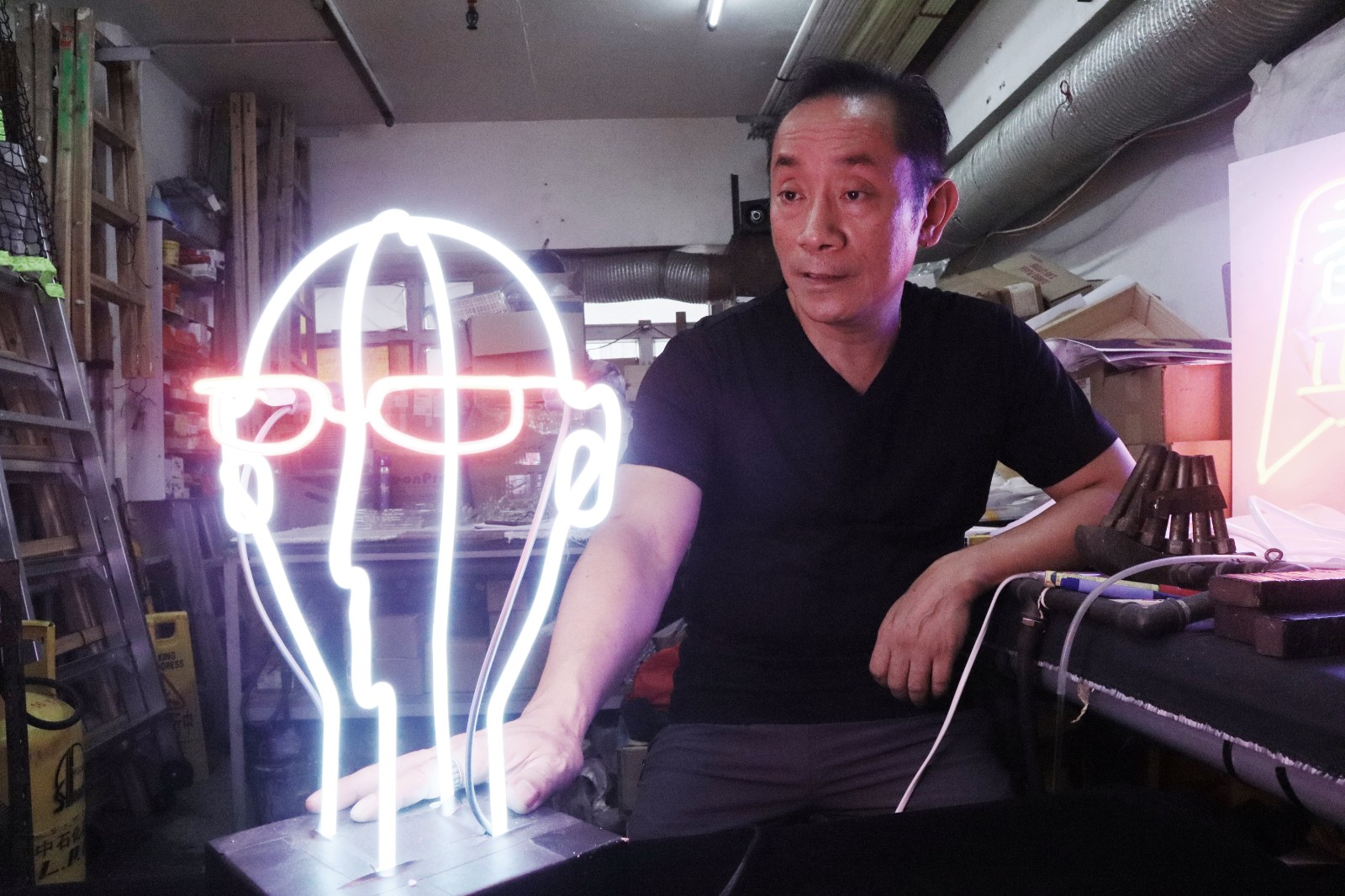

胡智楷早預感室內燈飾擺設是霓虹燈的發展出路,圖為他早年設計的眼鏡立體人像造型霓虹燈,甚有藝術意味。 (圖:馮瀚文攝)

從戶外到室內

2014年,香港M+博物館舉辦「探索霓虹」網上展覽活動,喚起了港人對霓虹招牌的關注。新一代人從網上展品認識到霓虹燈與香港城市發展的關係,上一代人則從中緬懷昔日霓虹招牌掛滿街的璀璨市景。胡智楷顯然屬於後者。面對業界式微,他幾番想過轉行。自從M+的展覽之後,卻又多了設計師、藝術家找他合作,以霓虹燈演繹藝術創意。胡智楷受訪時表示:「眼見同行不是退休便是轉軌道,我亦曾考慮過另覓工作。但每當想轉行時,總有新的訂單,兜兜轉轉又回來了。」

受到與新一代設計師及藝術家的合作項目啟發,胡師傅嘗試將巨型霓虹招牌,改做成家用燈飾,希望令霓虹燈「入屋」,不至於被淘汰,結果成功吸引人注意,包括以往曾經來香港旅遊、被那個燈紅酒綠的霓虹市景所吸引的外國旅客。「現在不乏外國人找我訂做燈飾,如有瑞士客戶訂做『HOME』英文字燈飾帶回家;也有人委託我製作包含自己名字及愛心圖案的燈飾用在婚禮上。」胡師傅拿起最近製作的中國結霓虹燈飾,表示將其縮小變成家用燈飾,要進一步追求精緻感與美感,好比藝術創作。

胡師傅轉型製作小型燈飾,例如圖中的立體霓虹燈聖誕樹。

胡師傅製作的的中國結霓虹燈飾。

從林立到凋零

大型霓虹燈招牌在上世紀八九十年代幾乎是隨街抬頭可見,近年卻無聲無息地減少,原因是屋宇署於2010年全面實施《建築物條例》制定的「小型工程監管制度」,嚴格規定了招牌的伸出尺寸及架空距離等,城中的巨型招牌頓成僭建物,令霓虹燈行業面臨極大危機。根據屋宇署估算,2013年香港約有12萬個招牌,截至2023年5月,該署統計本港只有約1.9萬塊合法及經檢核的招牌。胡智楷形容「一刀切」的條例把這行業推進了夕陽範圍:「香港過去因霓虹招牌引發的嚴重事故寥寥可數,自修訂《建築物條例》後,霓虹招牌的製作與維修成本大大提升,令從業員的工作量大減。」本來霓虹招牌舊了必須維修或替換,胡師傅指曾有商戶申請鋸短原有招牌鐵箱以符合規定,惟屋宇署回覆所有個案均必先拆卸招牌,再重新入紙申請。由於程序繁複,不少老店只好選擇將掛了幾十年的招牌拆下,新開的商舖為免麻煩亦不再願意做大型霓虹燈招牌,甚至連招牌也不做。

除了冷冰冰的法例不可逾越,成本較低、顏色絢麗的LED燈招牌在千禧年代出現,亦是令霓虹燈式微的主要原因。相比LED燈,霓虹燈受限灌注的氣體,顏色選擇少是致命傷。今天,LED招牌更發展成電視廣告屏幕,形式多樣,基本已取代了霓虹招牌。

胡智楷製作、仍留存在街道的招牌並不多,此位於尖沙咀的酒樓招牌是其一。

除中文字外,胡智楷亦製作泰文的餐廳招牌。

從地標到僭建

巨型霓虹招牌越來越少,與科技發展也有密切關係。「我在上世紀八十年代入行,那時香港經濟騰飛,街舖為吸引路人注意,都會做一塊霓虹燈招牌。不但夜總會、舞廳、酒吧等晚上營業的商戶願意花錢,連金舖、銀行、酒樓等大商家亦費盡心思以霓虹招牌吸引眼球。在還沒有互聯網的年代,城中具特色的巨型霓虹招牌,便成為了路標。現在這類地標式招牌已甚為少見。」胡師傅回憶,那些年通常會相約朋友在酒樓的霓虹招牌下會合,皆因其體積龐大,如深水埗的「信興酒樓」招牌高近四層樓,懸掛在密集的攤檔和店舖之上,即使在晚上,遠距離也能一眼看到。可是建築條例實施後,巨型霓虹招牌被視為僭建物,拆的拆,縮的縮。「經營80年的信興酒樓,由於招牌不符合規定而被迫拆卸。對老店而言,被『拆招牌』寓意不好,最後酒樓亦結業了。」隨着智能地圖普及,巨型招牌的地標作用亦變得可有可無,信興酒樓的招牌被時代巨輪輾碎,似乎是無可避免。

信興酒樓的巨型招牌並非出自胡師傅手筆,但他亦對這個深水埗地標被拆卸而感到可惜。

從盛行到沒落

現年57歲的胡師傅,過去40年親歷了行業的高低跌宕,但他仍然不捨放棄這門手藝。「回想八十年代後期,我與師兄弟一同開設霓虹光管工場,經常接到大型招牌訂單,為趕工會將招牌上的字分拆給不同的霓虹公司、工場負責,各自做好後再組合裝嵌於燈箱上。那時旺市,更衍生出住家式屈光管師傅,多數於油尖旺的唐樓裏,在一張大飯桌上工作。」胡師傅回憶,最忙時試過整整兩星期沒有回家,晚上做累了在工場開一張摺床倒頭就睡,醒來又繼續工作。「記得當年『餐廳』和『海鮮酒家』是最常用的字,『餐廳』及『鮮』字燒製難度最高。」那些年紅紅綠綠的海鮮酒家、大酒樓霓虹燈招牌照亮整條彌敦道,胡師傅在那個被形容為「魚翅撈飯」的時代,工作多到應接不暇,月入高達四五萬元。如今「魚翅撈飯」的畫面,只存在於人們的回憶和相片之中。胡智楷亦從以往做大商戶的招牌,轉為現時製作小型霓虹燈飾。雖然收入遠不及往昔,但他說現在的工作過程更開心,能夠完成一件富藝術感的作品,成功感更強烈。「我依然喜歡霓虹燈,經過人手扭曲,每一支霓虹光管會呈現不同的效果。」他表示霓虹燈可在小範圍內製成立體燈飾,反觀LED需要有支撐物,暫未完全取代霓虹燈。

胡智楷感謝保育工作者對霓虹燈關注,令人依然會留意霓虹招牌在這座城市中扮演着什麼角色。他期望相關團體除了儲存舊有的招牌外,也應該向外間展示霓虹燈最美的一面,只要大眾發掘到霓虹燈有值得保留的地方,自然有人會延續它的光芒。

胡智楷曾複製過上世紀70、80年代佐敦地標的妙麗商場孔雀開屏招牌。

行內人語

手藝式微 傳承不易

一副霓虹燈招牌的誕生,需要經過草圖設計、屈曲光管、接駁電力及安裝等多重工序。胡智楷向記者介紹,昔日霓虹燈招牌的製作由造燈箱放置火牛、屈曲光管、搭棚架、油漆、組裝及接駁電線共五個部分的工序組成,每個工序都由專門的師傅級人馬負責,才能確保安全。例如,霓虹燈招牌的棚架並非普通搭棚工人懂得搭建,對於棚架尺寸尤其講究。

胡智楷由任職霓虹燈招牌裝嵌師傅的父親帶入行,當屈曲霓虹光管學徒。他指屈光管工藝易學難精,如加熱光管時對火候的把控、吹氣將光管定形的力度等,均需要長時間浸淫才能熟練。與大多數傳統手工行業相似,胡師傅的手藝全靠「偷師」及自己鑽研,日復日邊做邊學而成。隨着行業式微,現時全港只剩下約7至8名屈光管師傅,手藝面臨失傳。

胡師傅指燒製光管時要手快眼快(上),當光管彎曲到理想的形狀時要立即吹氣(下),避免字形下陷不成形。 (圖:馮瀚文攝)

徒弟數十個

曾有西班牙媒體報道指胡師傅不願意收徒弟,不願意傳承技術。因此,他經常被保育界人士追問,會否傳藝予新人。他對此澄清:「那家媒體從未訪問過我,我亦沒說過不收徒弟。事實上﹐我教的學生包括內地的有數十個,而且授徒從不收學費。」他表示,這門手藝非一朝一夕能學懂,且難以謀生,來拜師的人多數三分鐘熱度,令他收徒時態度謹慎。「現在的徒弟詠琪,初相識時他還在讀大學,當時希望我教他製作霓虹燈,以便完成畢業功課。經過數次接觸,發現他不是一時興起,感受到他學藝的堅持,才收他為徒。他斷斷續續學了近5年,熱情未減。」胡師傅表示,想光管製作得圓滑平順,除了細心與認真外,經驗也十分重要。雖然屈光管的危險程度不及高空工作的裝嵌師傅,但亦會燙傷、被玻璃劃傷。若碰上複雜、多彎位的字形或圖案,製作過程更是充滿壓力。

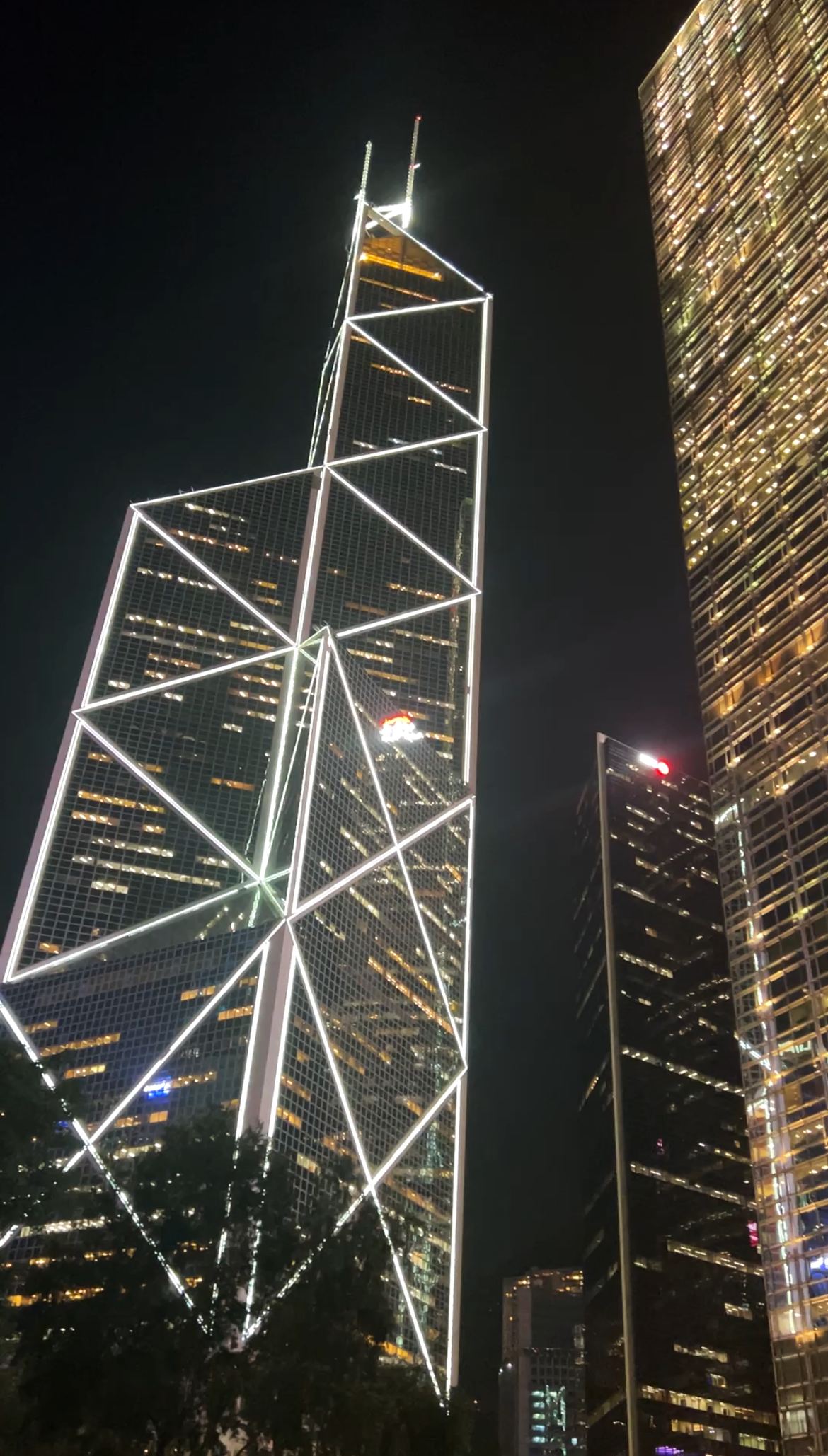

胡智楷馳騁業界數十載,做過的招牌多到他都忘記了,有很多亦已被拆卸。他最得意、也是最著名的作品,是中銀大廈外牆的三角形霓虹燈,花了近四個月時間製成。逾4000條霓虹燈管包裹大廈的三角柱身,簡約的線條描繪出大廈的輪廓,讓建築物在黑夜中發放光芒。

談及未來,他表示只要仍有工作,就不會退休:「如行內最年長的黃健華師傅,80多歲依然堅持點亮本地霓虹燈行業。」胡師傅期望有朝一日能開設工場、舉辦工作坊,提供短期課程,讓更多人了解及學習霓虹燈製作技巧,以另一種方式傳承手藝。

中銀大廈外牆的霓虹燈飾由胡智楷製作。(圖:靜儀攝)