「詩魂」李商隱所處的晚唐,恰如一口華麗且鏽跡斑駁的暮鍾。鐘聲中不僅傳遞着滄桑,更帶有幾分嘶啞。

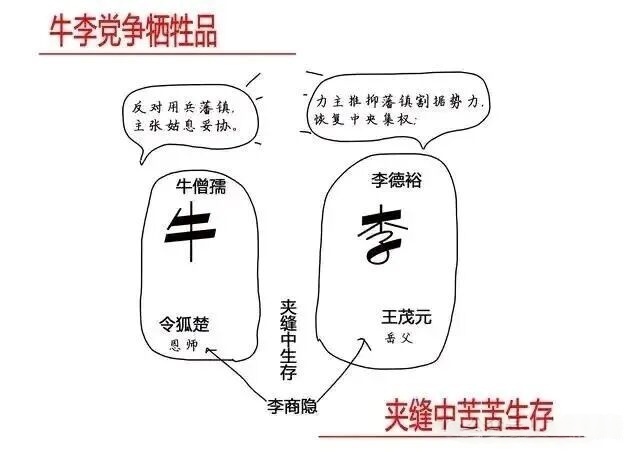

「牛李黨爭」,成為這口古鐘內部最劇烈的擺盪。他,本是牛黨領袖令狐楚的得意門生,得其親授駢文,視若子侄。這份知遇之恩,本可鋪就一條平步青雲的坦途。然而,命運的棋盤上偏在此時落下轉折的一子——他娶了李黨要員王茂元的女兒。

牛李黨爭

這樁婚姻,在當時的政治倫理中,近乎一種「背叛」。在牛黨眼中,他是忘恩負義的「叛徒」;在李黨看來,他又是背景可疑的「異己」。從此,「背恩」、「無行」的標籤,如冰涼的墨跡,洇染了他的整個仕途。他一生沉淪下僚,輾轉於各地幕府,如飄萍般依附於人,始終未能踏入權力的核心殿堂。這份尷尬,是時代強加於一個敏感靈魂的沉重枷鎖,讓他的才情與抱負,只能在狹小的幕府文書與私人詩箋之間,尋找微小的縫隙喘息。

夾縫中苦苦生存

然而,正是這份現實的擠壓與困頓,催生了李商隱詩歌創作中最奇崛的升華。他將身世的尷尬、處境的無奈、理想的繾綣與失意,統統投入了詩歌的熔爐,經過美學心火的反覆冶煉,最終提純為一種超越了是非恩怨的華美藝術殿堂。

「此情可待成追憶,只是當時已惘然。」

這裏的「惘然」,不再僅僅是黨爭夾縫中的個人迷茫,而是升華為一種人類面對時間流逝、美好難再的心靈悵惘。他將自己帶有時代烙印的「政治尷尬」,成功地轉化為一種永恆的、屬於所有人的「存在之思」。在現實世界,他是一枚進退失據的棋子;在詩歌宇宙,他卻成了主宰意象、調度情感的君王。他創造了一種獨特的、以「含蓄、朦朧、象徵」為特徵的詩歌語言,將無法言傳的塊壘,都化為「珠有淚」、「玉生煙」般既美麗又哀傷、既具體又飄渺的意象,讓苦澀在審美意念的轉化中,散發出幽微而持久的靈光。

李商隱的遭遇,是「人生無奈」的深刻註腳。他讓我們看到,命運的棋局有時確實苛刻,個人的選擇在時代的洪流中,顯得如此脆弱,一步之差,便可能定義一生的軌跡。

然而,他更以自身的文學實踐,為我們指明了一條超越困局的路徑:當外在的世界逼仄不公,我們依然可以轉向內在,以心靈與才情,開闢一片遼闊而自由的精神疆土。 他將現實的「失語」,轉化為詩歌的「韻律」;將處境的「尷尬」,升華為藝術的「雋永」。

這正是李商隱留給後人最珍貴的遺產:他證明了,一個人精神的豐饒與高貴,可以遠超出其現實境遇的貧瘠與困頓。在生命的夜雨中,他為自己,也為千年後的我們,點起了一盞名為「詩意」的心燈,其光雖微,卻足以溫暖無數寒夜,照亮那條從無奈通往精美、從局限通往無限的隱秘小徑。

人生在世,坷坎磨難如影隨形,不如意事常八九。人生常有東風無力的時刻。職場中,理想的帆常遇現實的逆風;人海里,真誠的言談常被誤解的霧靄籠罩。我們如舟行霧中,時有四顧茫然、進退維谷之時。生活中的諸多無奈——事業的瓶頸、關係的疏離、理想的延遲…或許無法像解開棋局一樣輕易破除。即使經歷一番執着依然找不到開鎖的鑰匙,不妨可以效法義山,不再執拗於現實泥潭中的反覆掙紮,而是嘗試將那些淤堵於胸的無奈、感傷與思索,進行一種創造性的「轉化」。或另闢蹊徑,選擇一條優雅的偏離,尋求一處與時共鳴的精神升華。

「身無彩鳳雙飛翼,心有靈犀一點通。」

現實的重重阻隔,或許折斷了我們「雙飛翼」,但心靈的「一點通」卻可超越時空。這份相通,是與自我深層生命的連接。當我們在詩中與千年前那個敏感的靈魂產生共振,便是完成了一次超越現實桎梏的飛翔。

「何當共剪西窗燭,卻話巴山夜雨時。」

這「何當」二字,是希望,是期許,是對未來重逢之美的確信。人生長夜,夜雨潺潺,而詩情為我們點亮了那盞「西窗燭」。它固然驅散不了整個黑夜,卻足以溫暖一室一隅,讓我們在等待中有所期盼,在孤寂中有所言說。

人生多「無題」,義山留給後世諸多《無題》詩。然就在無題處,恰是筆墨未到、生機最濃處。且讓我們以生活為紙,以經歷為墨,在這無題的留白處,不疾不徐,寫下屬於自己的,從容的一片心跡。(作者 王樹成)

頂圖:通幽詩徑