駿馬飛馳,踏過千年詩行,馱着歷代文人的風骨和情懷,從盛唐邊塞到宋時煙雨,一路風馳電掣,在中華歷史的文脈間長嘶不歇。

古人寫馬,寫的從不是身下的坐騎,而是自我寫照——寫凌雲志,寫羈旅愁,寫未酬的抱負,寫寧折不彎的脊梁。馬蹄起落處,皆是詩人的性情與光陰。

最狂放的馬,當屬李白。他筆下的五花馬,從不困於金鞍玉勒,只與美酒、明月、山河為伴。「五花馬,千金裘,呼兒將出換美酒」。他筆下的馬,是灑脫的注腳,是不羈的化身。它不追功名利祿,不戀朝堂冠蓋,只載着詩仙踏遍青山,醉臥流雲。那馬蹄踏過的不是塵泥,而是盛唐的月光,是李白不肯低頭的傲骨。馬的恣肆,便是他的狂放;馬的不羈,便是他的風骨。這匹馬,永遠向着天涯,永遠意氣風發。

最沉厚的馬,屬於杜甫。他寫胡馬「鋒棱瘦骨成,風入四蹄輕」,寫它「所向無空闊,真堪托死生」。這馬有嶙峋風骨,有忠肝義膽,恰如詩聖的胸襟——歷經亂世,仍懷天下;身似浮萍,心系蒼生。他筆下的馬,從無驕矜之態,唯有沉穩與擔當。邊塞的風,亂世的塵,都落在馬的鬃毛上,也落在詩人的肩頭。那馬蹄聲沉郁頓挫,是家國之思,是黎民之歎,是老臣的拳拳之心。杜詩之馬,是人間的馬,載着沉甸甸的悲憫與赤誠。

最孤絕的馬,屬於李賀。詩鬼一生困頓,以馬自喻,寫盡懷才不遇的清剛。「此馬非凡馬,房星本是星。向前敲瘦骨,猶自带銅聲」,這馬是天上星宿降世,縱是瘦骨嶙峋,其骨氣仍鏗鏘如鼎。大漠如雪,燕山月鈎,他問「何當金絡腦,快走踏清秋」,是駿馬盼馳騁,是才子盼濟世。那瘦馬不卑不亢,在蒼涼月色里挺立,正如詩人在坎坷塵世里執守才華,不肯向命運低頭。李賀的馬,是孤臣的魂,是寒士的骨,瘦而不弱,窮且彌堅。

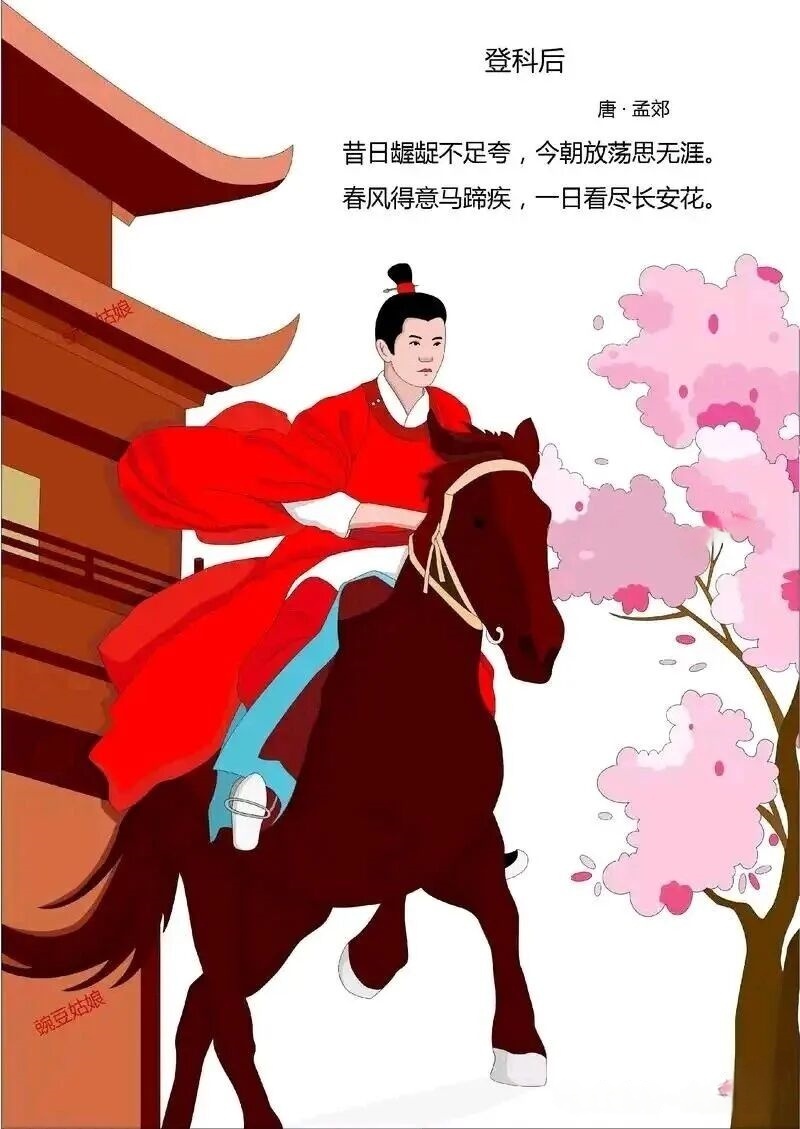

《登科後》

最忠烈的馬,屬於陸游與辛棄疾。陸游臥聽風雨,夢里是「鐵馬冰河入夢來」,它踏破冰封,載着老將的一腔報國情懷,始終沖向那未復的山河。辛棄疾拍遍欄杆,歎「金戈鐵馬,氣吞萬里如虎」,那馬是收復中原的壯志,是至死不渝的豪情。這馬不戀江南春色,只向邊塞沙場;不圖安穩歲月,只願嘶殺於疆場。馬蹄聲里,是南宋文臣的血性,是寸土不讓的氣節,是老驥伏櫪、志在千里的滾燙初心。

還有韓愈的馬,道盡千里馬不遇伯樂的委屈;孟郊的馬,載着「春風得意馬蹄疾」的歡暢;劉長卿的馬,伴着「草色青青送馬蹄」的離愁。每一匹馬,都是詩人的化身,藏着他們的歡喜與悲涼,抱負與惆悵。

馬是詩的魂魄,詩是馬的知音。它雖無言語,卻用奔馳的姿態,替文人說盡心中事;它從不停蹄,卻讓千年情懷揮灑於文明長河。如今再讀那些詩句,我們仍能聽見那穿越時空、踏破歲月的馬蹄聲聲——那是李白的狂放,杜甫的厚重,李賀的孤絕,陸游的忠烈,是中國文人流淌在血脈中的風神氣骨,永遠鮮活,永遠昂揚。

詩卷長存,馬蹄不歇。那匹從古代走來的馬,依舊向着遠方,載着千年詩意,奔向無盡山河。(王樹成)

頂圖:《馬詩》