五月畫會創立於50年代的臺灣,因對大中華地區當代藝術發展貢獻良多而蜚聲藝壇。1949年后,隨著許多人遷居臺灣,許多大陸遷臺藝術家,進一步深度接觸西方文化與思想。其中五月畫會的成員,將中國傳統精神與西方抽象繪畫技法鎔鑄一爐,發展出折衷的「中西融合」論調,對臺灣及大中華地區的藝術發展影響深遠。文:Jane

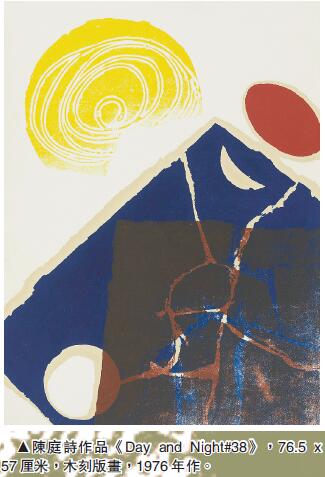

「五月畫會」群展於4月20日至6月1日,假世界畫廊舉辦。

現代水墨之父創立

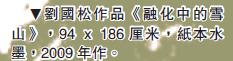

作為中國近現代藝術史中最為重要的藝術團體之一,五月畫會成立於1956年,并於1957年5月在臺北中山堂舉行首展,之后固定在每年的五月舉辦畫展。畫會取名「五月」,靈感來源於巴黎的五月沙龍。五月畫會以大膽的創新精神,主張自由的創作題材、概念及藝術表現方式等,影響了臺灣藝術從古典的靜物保守風格轉向現代藝術風格,成為臺灣現代藝術最前衛的藝術團體。畫會的創辦人之一劉國松,是臺灣最具代表性的藝術家之一。被譽為「現代水墨之父」的劉國松,倡導「中國畫現代化」,長期致力於現代水墨的推廣與傳承。他最著名的技法便是在紙張上墨后,撕去紙筋留下白線的「抽筋剝皮皴」。在接受筆者訪問時他表示,水墨的背后是一種東方文化與思想的積澱,所謂現代水墨并非只將水墨作為一種材料,而是在東西文明交流中,汲取西方的創造精神,發展自己的技法,從而創造出新的作品。因此他并不主張泥古,也不主張全盤西化,而希望通過現代水墨的發展,為這一中國傳統藝術找到更廣闊的發展道路。

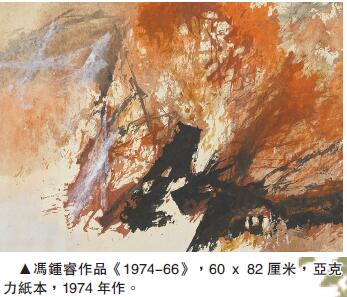

作為五月畫會重要成員,出身書香世家的馮鍾睿,是臺灣近代藝術發展的先鋒分子。曾提出「縱向繼承,橫向移植」的藝術主張,意在中國傳統文化的基礎上尋求當代抽象表現。其以棕櫚毛特制的畫筆,將抽象畫風融入水墨創作,使得繪畫重心由臨摹外物轉為呈現內心對宇宙、生命的探索。八十年代末開始,他在抽象構圖中加入中國書法,將漢字藝術化并結合大量的拼貼技法。

回顧六七十年代創作

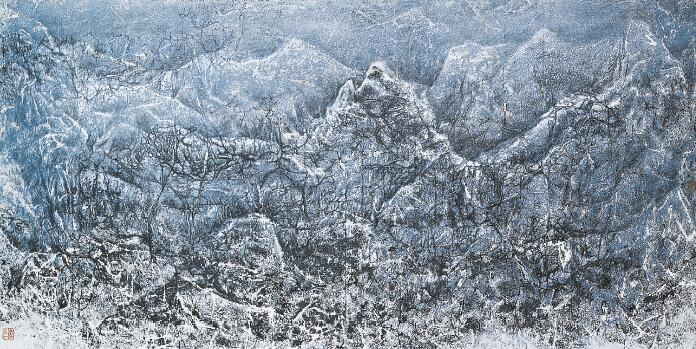

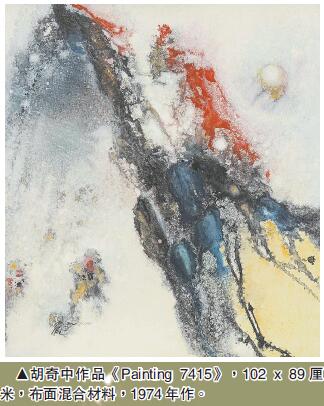

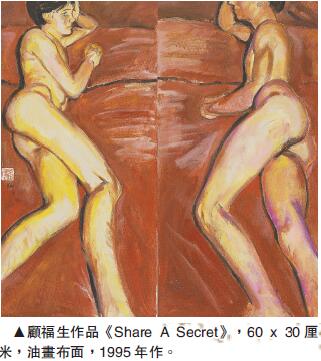

展覽精選了畫會重要的五位成員劉國松、馮鍾睿、陳庭詩、胡奇中、顧福生於上世紀六十至七十年代的25件精華創作。其中藝術家陳庭詩、胡奇中及顧福生的作品是首次在香港展出。作為畫會重要成員的陳庭詩,其作品創作包括版畫、水墨、雕塑、書法等。作為中國近代版畫創作開拓者之一,陳庭詩幼年失聰卻獨創「甘蔗板」制作版畫,作品中獨有的甘蔗板崩裂效果,成為其標誌性個人語言風格。胡奇中的創作則別具一格,在油畫顏料中加入細沙,增加畫面立體感,并在西方藝術觀念里融合東方美學。從早期富有東方美學氣息的抽象繪畫,到后期如夢似幻、充滿詩意的人物及風景繪畫,他的作品以線條柔美、色彩綺麗、情感豐富著稱。顧福生的創作忠於自我,以探索生命意義為主題,結合多元媒材,創作思想天馬行空。畫面中的人體多為變形扭曲,構圖緊湊而富節奏感。作品充滿戲劇張力,感情充沛,對人性的苦悶、歡愉、欲望及夢想表現得淋漓盡致。

「五月畫會」展覽詳情

日期:4月20日至6月1日

時間:星期一至六,上午10:00 至晚上7:00

地點:中環都爹利街11號律敦治中心108 世界畫廊