南国的十一月,丹桂飘香。广州番禺沙湾古镇紫泥堂艺术中心,迎来了一个看似平常的艺术展览---“侯军李瑾侯悦斯三人精品展---诗艺盈门”。看完展览之后,你会发现以三种不同艺术形式创作的三位艺术家竟是一家人。《集印为诗》的侯军与《我拓我家》的李瑾是夫妻,《诗意丹青》的侯悦斯是他们的女儿。

正如中国工程院院士、香港中文大学副校长徐扬生教授所赞:“一门三杰,了不起。奇妙的是,这三杰是从艺术的不同角度来看的,这个家庭就像一个迪卡尔坐标的三维空间。” 香港商报 记者李苑立

培育共同的爱好 迈向不同的收藏

在给记者发来自撰文章中,侯军先生在文章开头申明:我们不是收藏家,我们只是热爱收藏。这激发了记者一口气读下去的欲望。

读完才知道,定居深圳的侯军一家,起初就是喜欢参观各种展览,无论是书法绘画,还是民俗文物,也无论是中国的还是外国的,只要有好的展览,一家三口就一同前往观赏。久而久之,全家人有了共同的兴趣——对美的东西逐渐产生了共通的亲近感。岂料这为后来的收藏打下伏笔。

侯悦斯从集邮起始,逐渐走进诗词和戏曲,后赴日本留学攻读佛教美术,她的收藏便以佛教题材居多。李瑾非常喜欢民间艺术,先从民间剪纸入门,逐步迷上了泥巴、木头、砖和石头。她曾把来深圳参展的陕西凤翔泥塑展品一次性买断。自幼研习书法的侯军,文温雅尔,钟情绘画,后又喜欢上了篆刻。

这一家人以各自的爱好为圆点,开始描绘自己收藏的同心圆,但彼此之间并不排斥。侯军告诉记者,女儿喜欢佛教题材,如果他遇到认为有价值的佛教艺术品,肯定会帮女儿买回来的。遇到李瑾喜欢的艺术品,他也会毫不犹豫献给爱妻的。当然,妻子与女儿也会这样做。

侯军告诉记者一件趣事:李瑾用藏品在家里修建出一个“陕北窑洞”,有土炕、木头窗棂、陕北乡村家具、陕北布贴画和民间泥老虎、石狮子以及各色陈设。甚至还有从秦岭鉴馥园背回来的石狮子、山西农家的“拴娃石”、北方妇女用来压鞋底子的压鞋砖、走西口的老乡独酌温酒用的小铁炉子……

这座深圳的家庭式“陕北窑洞”问世后,他的家几乎变成一个“景点”,好多相识的朋友同事闻风而至,接着又带着一批批并不相识的朋友专门来“参观窑洞”,这令他颇为惊喜。

从不同藏品 走自已的路

以传统观点来看,收藏者的“成功之路”不外乎两条:一是因藏品大幅升值而成为富豪。二是因藏品具有独特的学术价值,藏家成为某一方面的权威专家学者。侯军一家并没有走上这两条道路。

侯军这样向记者分析:如果要成为富豪,必须要把藏品拿到市场上去“比权量利”,将藏品“变现”为金钱,接受以金钱为标准的“估值”。这与一家人“只因为喜欢”的初衷相左,也根本没打算拿去交易。第二条路,对侯悦斯是有价值的。侯军说,毕竟女儿是研究这个专业的,假以时日,或许能成为该领域的明白人,但对他和李瑾来说,不需要走收而研、研而专的路子。

那么,侯军心中的第三条道路会是什么呢?经过思考,走向创作是他们的目标。依托自家的收藏资源,从事自己喜爱的文学艺术创作,充分发掘和利用藏品的潜在价值,使之成为新的艺术品——这就是侯军三口之家近五年来所作的一项艺术实验。

这五年间,他们利用自己的收藏品和积聚起来的文化资源,各办了一个度身定制的展览。2013至2014年间,侯军举办了《集印为诗》深圳首展,后在全国五个城市巡展;2015年上半年,李瑾推出《我拓我家》深圳首展,下半年推出侯悦斯的《诗意丹青》展览;2016至2017年,李瑾《我拓我家》进行天津、丽江、青岛和淄博多地巡展。今年秋天,《诗艺盈门》在广州开展,这是一个融合一家三口艺术创作精华的展览,集中展示来自不同收藏领域的艺术再创作。《诗艺盈门》展自本月2日开展,22日闭展,一经开展,便引起艺术界强烈关注。

五载藏品再创造 刮起艺术“侯家风”

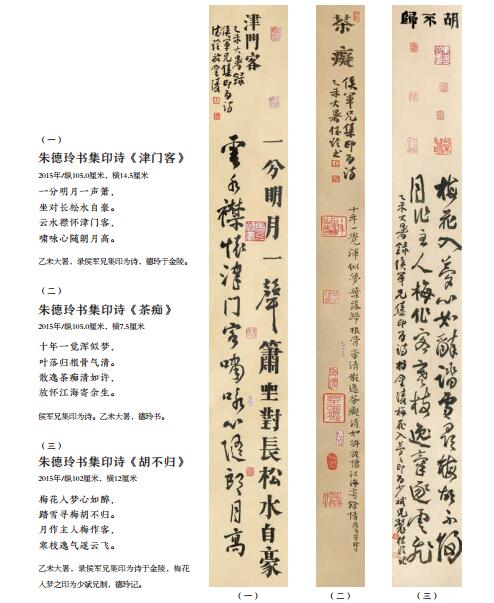

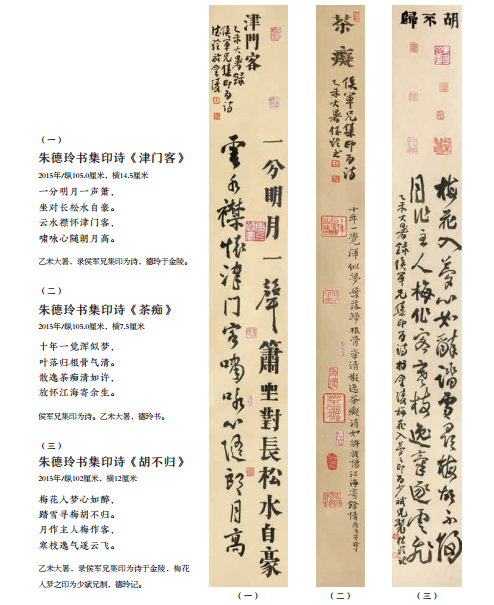

侯军一家对藏品的态度选择不走寻常路,反响又会怎样?以收藏印章为例,在2012年新年前夕,侯军偶然产生一个“新点子”:在给亲朋好友寄新年贺卡时,灵机一动,用自己收藏的闲章,拼装成一首小诗:“我见青山多妩媚,津门长客胡不归?烟云供养松巢客,不看人面免低眉。”这首小诗以六枚印章组成,印章是收来的,但诗却是自己创作的。他用印章将小诗加盖在宣纸上,再用毛笔把诗句抄录上去,制作成漂亮的印屏。

“所有收到这个特制贺卡的亲朋,都非常喜欢。”侯军告诉记者:“好友冯骧才对此爱不释手,三番五次打来电话要求加印。一时成为笑谈呢。”

通过实践,侯军悟到一种新的艺术形式----集印为诗。当他以印创作不断时,家中的藏印很快就不够用了,便向篆刻行家“借兵求援”,最后与一众篆刻行家联袂推出了首个展览《集印为诗》,巡展所到之处都受到欢迎,全部展品都被 “扫荡一空”。这让他从收藏走向创作初战告捷。

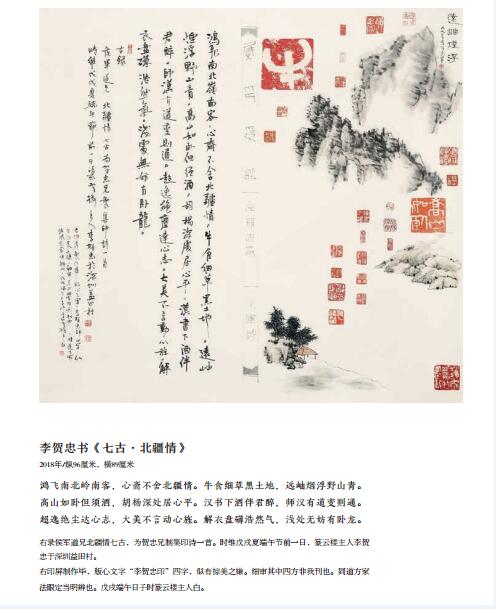

侯悦斯的诗词被画家田耘发现很有画意,他便把侯悦斯的诗词作品绘制成一幅幅“诗意画”。书法家朱德玲又把侯悦斯的诗词写成书法作品了。画家、书家联袂佛教艺术收藏者,进行共同创作,实现了“1+2大于3”,催生了一个全新的艺术创意---《诗意丹青》。展览后,观众不但赞赏有加,也纷纷出手。“有时已经装箱的画作都拆出来让藏家运走了。”侯军告诉记者。

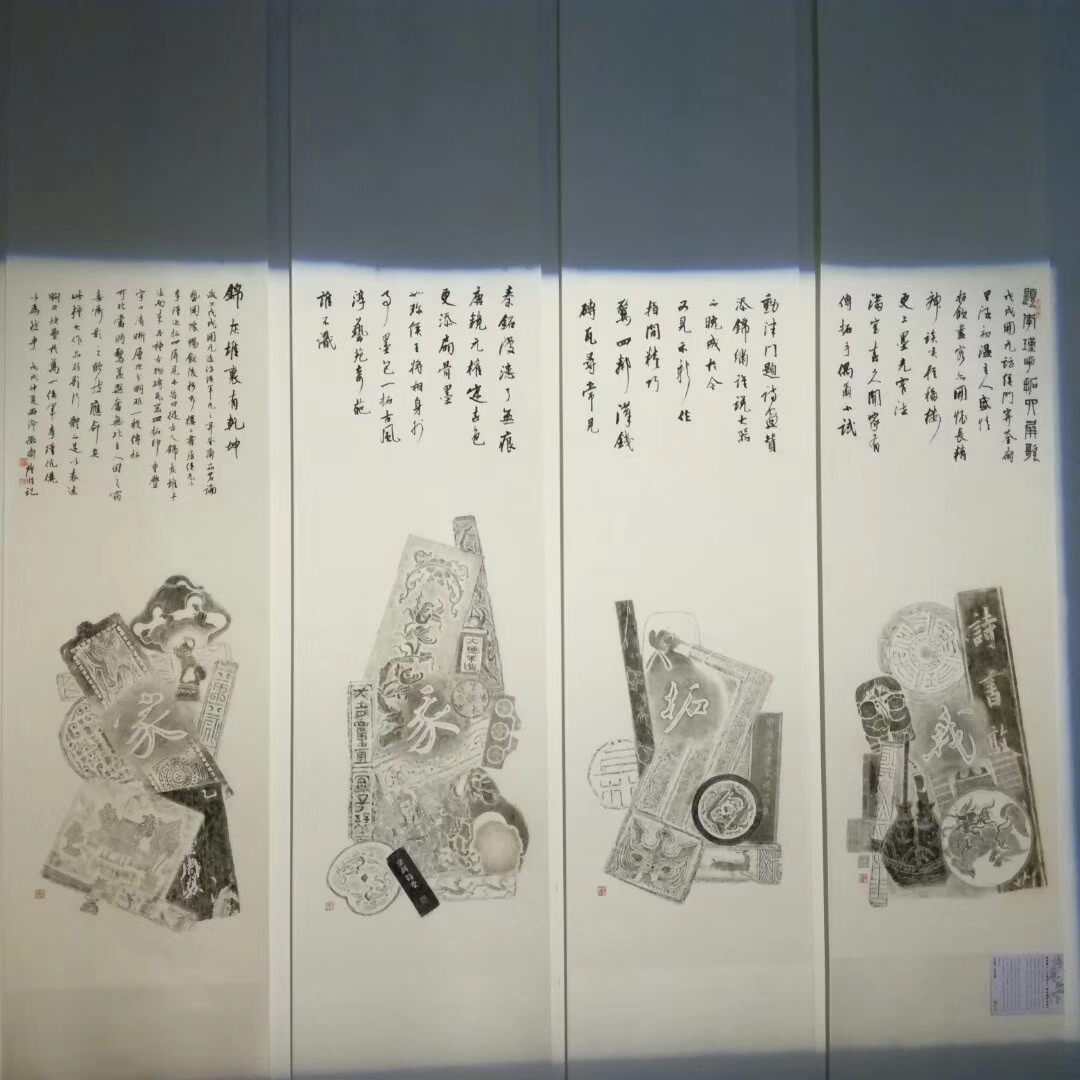

李瑾的《我拓我家》也不例外。她将收藏的那些砖头瓦片木头杂物,全都派上了用场,成为创作的原材料,以“拓”的形式再现当下人们的生活。参观者对《我拓我家》的评价是接地气更富于生活气息,可复制可延展可持续。继2015年在深圳文博会期间于凤凰古村首展之后,三年来又相继在天津、丽江、青岛、淄博等城市巡展,还有六幅作品被联合国《东方视觉·华人艺术大展》选中,在联合国成立70周年之际于纽约联合国总部大厦展出。

经过五年实践,侯军感悟到,由收藏而创作,其核心是一种分享,能被市场接受,就成为“大家同乐”,这是在传递一种创造性劳动的快乐。

记者手记

岁月当歌 以新传承

我们常常以感受厚重文化的初衷带着家人去博物馆欣赏古物,当看到坚固的防盗橱窗里的古董,心里嘀咕的往往是其不菲的价值,进而羡慕物主当年的财富或者过往的浮华。静下来想,这种看待陈列的心态,久而久之,难道不是一种小我情感的培育么?

如果说收藏是将岁月印记以爱的名义进行独自分拣保存,那么如何让这份真挚的自我情怀,转化为能与大家同乐的普爱价值?似乎没有太好的方式。

侯军一家幸运的找到了方法:活化藏品,让过去的美好历久弥新,让个人的珍藏成为大家共享的乐趣,这正是文化传承中的大爱。侯家一门三杰的有益探索,以创新的方式活化藏品,无疑给新时代需要创造更美好的生活提供了一些启迪。(李苑立)