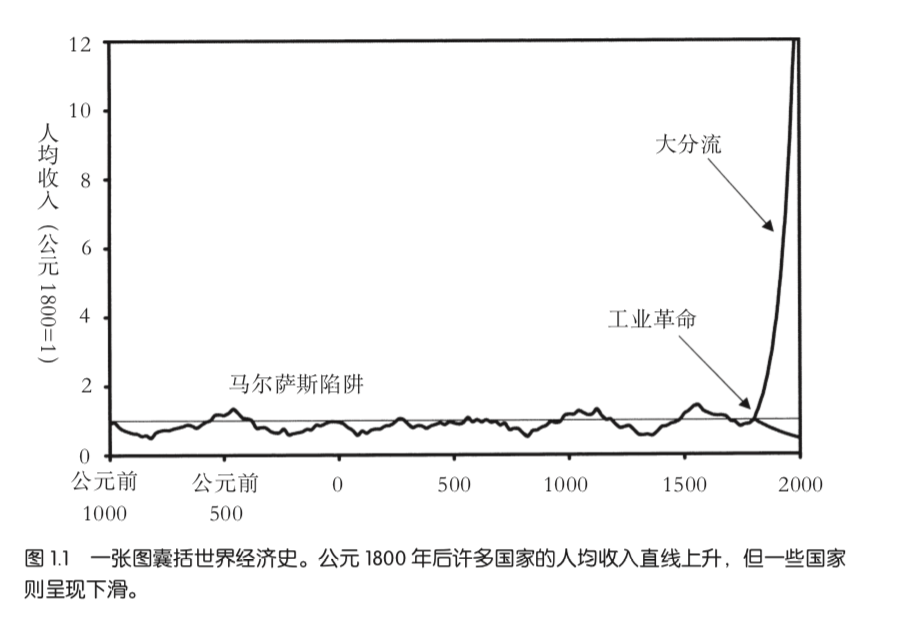

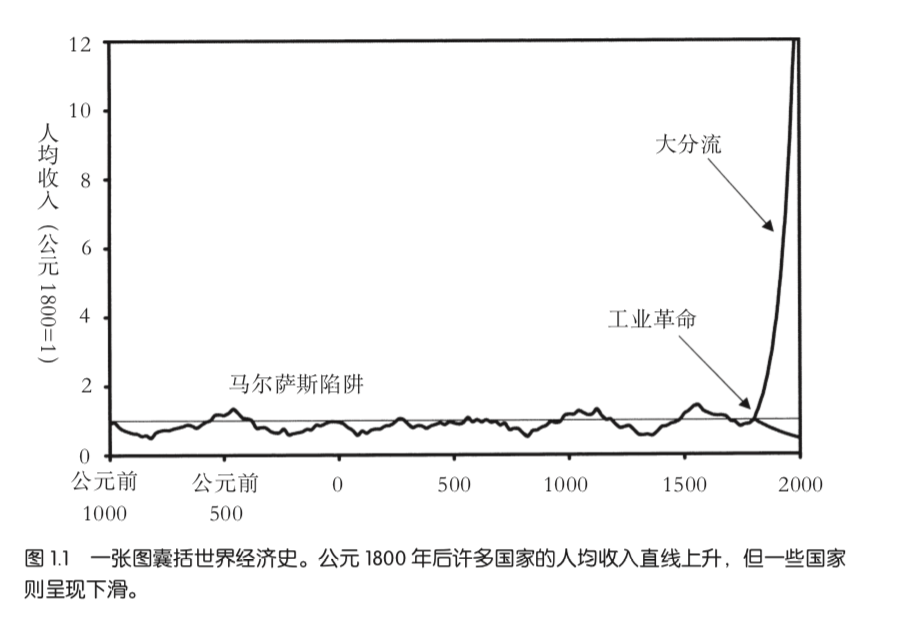

世界经济史的基本轮廓出奇简单,简单到可以用一张图表总结:图1.1。在公元1800年以前,人均收入(每人可获得的衣、食、住、热、光)因社会或时代而异,但整体没有呈上升趋势。受到一种简单却有力的作用——马尔萨斯陷阱(MalthusianTrap)——的桎梏,技术进步带来的短暂收入提升最终一定会被人口增加所抵消。

因此,公元1800年一般民众的生活并不比公元前十万年的一般民众优渥。更确切地说,1800年全球多数人口甚至比他们远古的祖先贫穷。有幸生在富裕社会,如18世纪英国或荷兰的民众,物质生活水准大致与石器时代相同;但为数众多的东亚及南亚居民,特别是中国人、日本人和印度人,则只能勉强维持生计,各方面的条件可能还不如穴居人。

不论从哪一方面看,生活品质均毫无进展。人们在1800年的平均寿命不比狩猎采集时期长:只有30至35岁。石器时代人类的身高甚至高于1800年。石器时代的采集者从事少量工作即可满足物质所需,1800年代的英国人却得拼命一辈子,才能购得起码的舒适。物质消费的种类也没有增加。一般采集者的饮食和工作生活,远比1800年的典型英国工人丰富多彩——尽管当时英国人的餐桌上多了茶、胡椒和糖等舶来品。

简·奥斯汀(JaneAusten)或许描写过贵妇阔少享用下午茶时的优雅对话,但对1813年的英国大众而言,生存条件其实并未好过他们在非洲草原赤身裸体的祖先。达西家族只是少数,多数人家生活穷苦。〔译注:达西(Darcy)是简·奥斯汀《傲慢与偏见》一书中的贵族家庭。〕

因此,若依照最广义的物质生活标准,人民的平均福祉从石器时代到1800年甚至不进反退。

近两百年前展开的工业革命,永久改变了物质消费的可能性。一群受惠国家的人均收入开始持续增长。当今最富有的现代经济体,比1800年平均富裕10至20倍。此外,到目前为止,工业革命最大的受惠者是低技术性工人。原本就很有钱的地主或资本家,以及受过教育的人固然从中获得丰厚的利益,但工业化经济最大的恩泽是留给了最贫困者。

然而,繁荣并未莅临每一个社会。某些国家(主要分布在撒哈拉沙漠以南的非洲地区)现今的物质消费远低于工业革命前的水准。现代医学、飞机、汽油、电脑——这些两百年来科技丰饶的象征,已在那里创造出近乎史上最低的物质生活水准。这些非洲社会仍陷于马尔萨斯的年代:技术进步徒使人口增加,并使生活水准下降到仅够“维持生计”的水平。但现代医学已将最低生存必需物质降至远低于石器时代的水平。工业革命一来缩小了社会内的收入不均,另一方面也拉大了各社会间的收入差距,这个过程近来被称作“大分流”。各国间的收入差距高达50:1。在此时此刻的地球上,同时出现了前所未见的富裕和贫穷。

因此世界经济史引发三个彼此相关的问题:马尔萨斯陷阱为什么会持续这么久?为什么率先在工业革命时代逃脱陷阱的是英国这个蕞尔小岛,又为什么在1800年?随后为什么会出现大分流?

01 马尔萨斯陷阱:公元1800年以前的经济生活

本文将讨论一个简单的模型,即全人类社会在公元1800年以前的经济逻辑,并阐释这个模型如何与史证相吻合。

关键因素在于技术进步的速度。只要技术进步速度缓慢,就算已累积到相当的程度,物质条件仍不可能永远改善。马尔萨斯经济中技术进步的速度可由人口增长情形推断。1800年以前每年的进步速度不及0.05%,是现在的三十分之一。

在这个模型中,公元1800年以前的人类经济只不过是所有物种的“自然”经济,决定生活状况的因素与其他动物如出一辙。它被称为马尔萨斯陷阱,是因为其最重要的理论基础为托马斯·罗伯特·马尔萨斯牧师的识见,他于1798年在《人口论》中,踏出理解这种经济逻辑的第一步。

马尔萨斯经济中的经济策略与现今背道而驰——今日之恶为昔日之善,反之亦然。现代国家的劫难——战争、暴力冲突、混乱、歉收、破败的公共基础设施、恶劣的卫生条件——在公元1800年以前可是人类的好朋友。它们能减轻人口压力,提升物质生活水准。相形之下,今天世界银行和联合国热爱的方针——和平、稳定、秩序、公共卫生、济贫——是繁荣的大敌。它们会促进人口增长,而使社会一贫如洗。

乍听之下,“公元1800年以前没有物质进步”的说法荒谬可笑。但马尔萨斯模型的逻辑符合前工业世界的实证。尽管早在工业革命之前,少数权贵已过上富裕的日子,但1800年时,一般人的生活并不优于他们旧石器或新石器时代的祖先。

以英国为例,我们将提出有说服力的证据,说明在1250至1800年间幸存的类别,其中尤以经济成就强有力地转化为生殖成效为最——富裕人家子女的存活率是贫穷人家的两倍。在马尔萨斯陷阱中的英国,最贫穷人民的孩子几乎夭折殆尽,家族因而断后。因此前工业时代的英国是个不断“向下流动”的社会。基于马尔萨斯经济的停滞特性,富裕人家多生的子女通常必须离开权贵集团,往社会下层寻找就业机会。手工业工匠的儿子变成工人,大商人的公子变成无足轻重的小贩,大地主的子弟变成小地主。这些后来造就了经济活力的特性——耐心、勤勉、机灵、创新和教育——遂透过遗传及教养等过程传予全英国人民。

一如人类塑造经济,前工业时代的经济也在塑造人类,至少在文化上如此,说不定在基因方面亦然。新石器革命创造了和现代社会具有同样资本密集度的农业社会。至少在英国,这么一个制度稳定、资本密集的经济体系创造了一个以“代代相传”的生殖成效奖励中产阶级价值的社会。伴随这个选汰过程而来的,是前工业经济特性的转变——主因是大众采纳了中产阶级的偏好。利率下跌、谋杀率下降、工时增加、对暴力的喜好降低,计算与识字能力也向社会较低阶层普及。

02 工业革命

静如止水、却占了人类历史绝大部分的前工业世界,被1760年至1900年欧洲社会发生的两件看似前所未有的大事瓦解。第一件事是工业革命,知识发展提升生产效率,高产能带动空前迅速的经济增长。第二件事是人口转型,生育率从上层阶级开始下滑,而后这个趋势蔓延到整个社会。人口转型也让工业革命提升的效率不再是仅产生越来越多但仍处于贫困线上的人口,而是惊人地提升了公元1800年后的人均收入。

工业革命及与其有关的人口转型构成了下列经济史领域的重要问题:为何在所有前工业社会技术发展都如此缓慢?为什么过了公元1800年却一日千里?为什么技术发展的副产品之一是生育率下降?最后,为什么不是每一个社会都能分享到工业革命的丰硕果实。

对于这些谜题,目前只有三种已确立的解释。其一是将工业革命置于经济体系之外的事件中,例如政治制度的变革,尤其是近代民主制的推行。其二是主张前工业社会陷于一个稳定但停滞的平衡,某些冲击点燃了动力,而将社会导向全新的动态平衡。最后一种解释则主张工业革命是社会环境在马尔萨斯时代逐步演进的产物:增长是内生的(endogenous)。根据前两个理论,工业革命有可能根本不会发生,也可能延后数千年之久。只有第三种解释暗示工业革命是必然发生的。

根据古典派学者的描述,工业革命是两种经济制度之间一段唐突的过渡时期,如图1.1所示,在短短五十年内,生产率的增速即从前工业时代的水平演进到近代的水平。如果这种说法正确,那么就只有强调外来冲击或平衡转换的理论才可能说明工业革命的缘由。

古典派的描述同时暗示工业革命期间的增长动力,是在不同经济层面出现的重大技术发展,而将矛头再度指向制度变革或平衡转移。这表示我们应该能借由查看公元1800年之前英国发生的制度或经济情况变化,来找出工业革命的先决条件。于是,心中只有这种解释的经济学家和经济历史学家前赴后继投身于这个问题,结果却徒劳无功。

为什么工业革命起源于英国?为什么不是中国、印度或日本?本书大胆提出的答案是:英国的优势不是煤矿、殖民地、宗教改革或是启蒙运动,而是出于制度稳定和人口的机缘。特别是英国的制度最晚从1200年开始即出奇稳定,人口在1300至1760年期间增长缓慢,而富人和有经济成就者的繁殖力惊人。基于这些原因,中产阶级的价值观最早嵌入英国的文化,甚至基因之中。

中国和日本在1600至1800年的走向与英国一致:迈向一个体现勤勉、耐心、诚实、理性、求知欲及学习等中产阶级价值的社会。两国也都享有长期制度稳定及私有财产权。但它们走得比英国慢。大卫·兰德斯“欧洲文化较有利于经济增长”的说法是正确的。

中国和日本无法像英国那般一日千里的原因很简单:他们上层社会的生育率仅比大部分人口高一点点。因此两国没有大量受教育阶层的子女向下流动。

因此,一如社会风俗的机缘击败卫生、婚姻及繁育而成为欧洲人在马尔萨斯时代比亚洲人富有的主因,这些因素似乎也为欧洲提供了更强劲的文化动力。

无论其成因为何,工业革命在社会方面构成了深刻的影响。基于两大力量——技术发展的本质及人口转型——资本主义经济体制在工业革命后的成长大力促进了平等。虽然害怕人类会被机器吞没,但到目前为止,工业革命最大的受惠者是低技术性劳工。

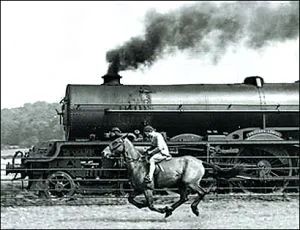

因此,在前工业时代的农业社会中,通常有半数以上的国民收入进了地主或资本家的口袋,而在现代工业化社会中,他们的收入占比一般不到四分之一。或许有人预期技术发展将使低技术性工作的工资大幅降低,毕竟,整个阶层在前工业经济时代只能供应体力,没多久便被机械完全取代。纵使19世纪初期仍有百万匹马在为人类服务,1914年时,大部分的马匹已从英国经济中消失,被蒸气和内燃机取代。一旦它们创造的价值低于饲养成本,就难逃进屠宰场的命运了。

同样地,资本家或地主没有理由不增加他们的收入比例。国民收入向低技术性劳工的重新分配已经造成更深远的社会后果。但到今天为止,在这些皆大欢喜的发展背后,并没有什么可以保证现代经济增长必将持续产生如此良性的影响。

03 大分流:时薪的秘密

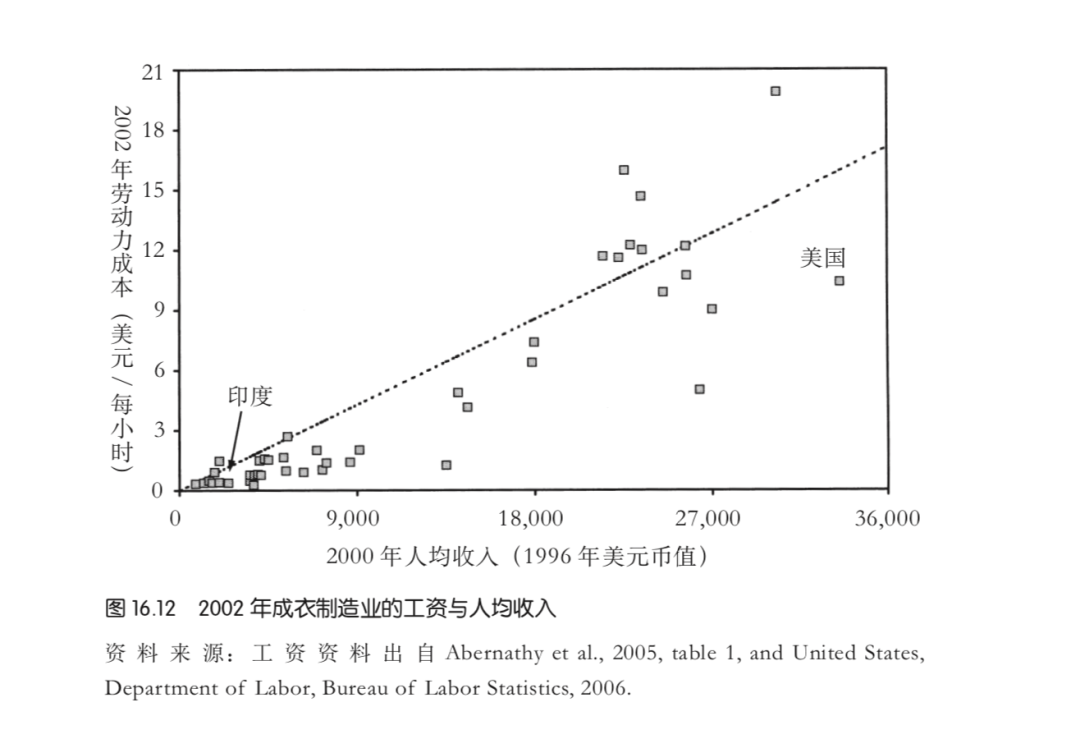

工业革命为什么一方面促进成功经济体内部的收入平等化,同时又导致各国经济财富的大分流。为什么会造就一个由少数国家独享前所未有的财富、其他国家却自工业革命后每况愈下的世界?这项分歧反映在时薪这条日渐加宽的鸿沟上。例如,2002年印度制衣工人每小时的工资为0.38美元,美国本土工人则要价9美元(见图16.12)。这是否表示当世界贸易组织(WTO)取消全球剩余的贸易障碍后,先进经济体将停止所有基本制造活动?富裕社会未来会面临“反乌托邦”——低技术性工作的工资跌落至第三世界的水准吗?

这一收入水平的大分流是个谜题,难度不亚于工业革命本身。而且它是对任何试图解释工业革命的理论的严格测试。这些理论有办法解释世界经济变本加厉的分流现象吗?

棉花业是早期富国与穷国皆有发展的少数产业之一。一项针对该产业进行的深入调查显示,大分流的解剖结构既复杂又出人意表,亦难以套用经济学家最爱用的解释——不好的制度、不利的均衡、不良的发展路径。事实上,在表现欠佳的经济体中,工人们真正为工作付出的劳动力很少。例如印度现代棉纺厂的工人,每小时的实际工作时间可能只有15分钟。因此在考量贫富国家的工资率差异之后,全球时薪的差距其实比表面看起来小得多。印度的时薪或许只有0.38美元,但它每工作单位的实际工资则高得多。和第三世界进行自由贸易对于美国低技术性劳工生活水准的威胁,并没有时薪水平暗示得那么严重。工业革命带来的新技术固然可以转移到世界大部分地区,全球各地也能取得物美价廉的生产物资,但有样东西没有那么容易复制,或无法大量复制,那就是在那些技术发祥地中,支持人们进行生产合作的社会环境。

我们先前讨论过的物竞天择过程也有助于说明,欧洲、中国和日本在建立定居农业社会方面最初(或许得自地理条件)的优势,如何在后来的经济竞争中化为长久的文化优势。未经历过长治久安的定居农业社会的社会,无法立刻采纳较先进经济的制度和技术,因为他们的文化尚未适应高生产率的资本主义的需求。

但历史也教导我们,即便是在具有相同传统与历史的社会中,也会有经济能量充沛的地区和时期,以及经济停滞不前的地区和时期。英国南部和北部的经济财富在第一次世界大战后反转;爱尔兰在明显比英国贫穷至少两百年之后迎头赶上;德国南部也已经超过德国北部。

这些社会经济活力的变化在马尔萨斯时代就已屡见不鲜,迄今仍持续存在。不同的是,在马尔萨斯时代,这些变动的影响会遭当时的经济体系削弱。它们主要左右了人口密度。例如19世纪初期的波兰农场工人,据说比英国农工邋遢、懒散且好杯中物,但当时英国的生活水准只比波兰高一点,而波兰的人口则非常稀少。自工业革命以来,这种经济环境的差异就反映在收入水平的差异上了。

然而,在富裕国家发展的现代生产技术就不是这么回事了,这些技术是为受过训练、认真尽职、全心投入的劳动力设计的。产品会经过很多双手,而每一双手都有可能摧毁成品的大部分价值。个别工人的犯错率必须尽可能压低,生产过程才可能顺利。随着19世纪英国采用这些技术,工人的训练便备受关注。既然贫穷国家的工人欠缺这种纪律和投入的品质,为尽量降低差错率,现代生产体系就只有在对工人没什么要求时才可能实行。这个概念有助于说明印度等贫穷国家的纺织工人的努力程度为什么会低得那么离谱。雇用懒散的工人总比让机器闲置或生产出瑕疵品划算。

04 财富的崛起与经济学的衰落

经济学被当成一种学科研究,始于马尔萨斯时代落幕前的数十年间。古典经济学确实能够精辟地描述当时的世界。但工业革命造成产能突飞猛进的结果,不仅让各国的贫富差距扩大,更损害了经济理论解释这种差异的能力。

因此,经济史界存在着一个讽刺的现象。在多数领域——天文学、考古学、古生物学、生物学和历史学——随着我们走出我们的时代、星球和社会,所剩的知识愈来愈少。我们已经知道遥远的迷雾中潜伏着奇怪的物体:类星体、侏儒人种、以硫化氢为能量的细菌。但马尔萨斯时代的经济学,不管有多古怪,都是已知的世界。前工业时代的生活水准可以根据疾病和环境的资料推估。各社会之间的能量差异,皆为马尔萨斯时代的限制所消弭。它们对生活水准的影响极微。然而,自工业革命开始,我们已经进入一个诡异的新世界,我们几乎无法拿经济理论来说明各社会的收入差异,也无法预测任一社会的未来收入。贫富差异在当地社会互动中会被经济体系放大而非抑制,进而带来丰收或饥荒。

经济史所呈现——在过去三十年才浮出台面——的最后一个令人意外的结果是:物质丰富、幼儿死亡率降低、成人寿命增加,以及不平等的消弭,并未让我们比过狩猎采集生活的祖先更快乐。高收入深刻塑造了现代发达国家的生活方式,但财富无法带来快乐。这又是经济学另一项错误的根本假设。

在任何社会中,富人都比穷人快乐。然而,一如我们最早在理查德·伊斯特林1974年的研究报告中所见,自1950年以来,成功经济体中人均收入的迅速增长并未制造出更大的快乐。以日本为例,1958至2004年间,人均收入增长了近七倍,但人们自陈的快乐程度却不增反减。这证明了我们的快乐并非完全仰赖我们的绝对幸福水平,而取决于我们与参考群体的相对水平。每一个人都可以透过取得更多收入、买更大的房子、开更名贵的车来让自己更快乐,但这种快乐往往会损害那些收入低、房屋简陋、汽车破旧的人的利益。金钱确实可以买到快乐,但那种快乐是从别人身上转移过来的,而非在总体水平上额外增加的。

那就是为什么虽然今日各社会贫富差距如此巨大,最贫穷社会民众所反映的快乐程度却只略逊一筹,即使穷国民众可以透过电视媒体目睹成功经济的富足盛况。因此,收入对快乐或许没有绝对的影响,甚至连收入最低的族群也一样。1800年的人民——当时所有社会都较现在贫困,也不如现在这样交流紧密——可能和当今最富裕的一些国家(如美国)的人民一样快乐。

既然我们的祖先大多是在前工业世界更进取、经济成就高于同辈的奋斗者,或许上述研究结果还反映出马尔萨斯时代另一个文化或生物学上的影响。那些知足的人可能已经在公元1800年以前的“达尔文挣扎”中遭到淘汰。在马尔萨斯时代的经济体中功成名就者,其动机很可能是想拥有比别人更多的东西以获得快乐。现代人则可能永远无法得到满足,嫉妒者已经继承了地球。

本文节选自

《告别施舍》

作者: [英] 格里高利·克拉克

出版社: 理想国 | 广西师范大学出版社

副标题: 世界经济简史

译者: 洪世民

出版年: 2020-7