现在的年轻人可能不太知道马雅可夫斯基这个名字,不过也说不好。听说易烊千玺曾在艺考时朗诵过他的诗,以他在年轻人中的号召力,也很可能捎带普及了马雅可夫斯基这个人。

我搜索了下,发觉易烊千玺朗诵的是马雅可夫斯基的《穿裤子的云》。我一时竟有些感慨,感觉现在年轻人还是很有眼光的。马雅可夫斯基写下这首长诗的时候年仅22岁,青春洋溢、目空一切。更为重要的是,我觉得这是马雅可夫斯基写得最好的诗。那一刻我想,从这一首诗开始,几乎可以一步到位地捕捉到马雅可夫斯基的精神气质。而假如一上来接触的是他的后期作品,也许很可能就与一位天才擦肩而过了。

马雅可夫斯基在我这一代人中名气很大,因为中学时语文课学过他的诗。不过在父辈那一代,他的名气更大。上世纪50年代,马雅可夫斯基在中国的名声可谓如日中天,很多人能大段大段背诵他的诗。那铿锵昂扬的诗句,让父辈的青年时代也因此滚烫。

而对于我这一代人来说,虽然似乎对马雅可夫斯基很熟悉,可又实在说不上来究竟记住了他的什么诗。除了知道他是苏联革命诗人,仅有的印象,就是他的“楼梯诗”。也就是把一句诗拆成好几行,而且参差错落成好几个台阶,看上去就像楼梯。这种诗歌形式第一次看到,新鲜、好玩。现在想来,当年对马雅可夫斯基印象深刻与其说是因为其诗,不如说是他的诗的形式更像游戏。

这大约就是我这一代对于马雅可夫斯基的认知了。至于父辈那一代,尽管他们能背诵马雅可夫斯基的诗,但对诗人的了解,估计比我们也强不到哪儿去。他们当年背诵的,仅仅是诗人的一部分经过挑选的诗作。他们所接受的,也是一个经过整容的马雅可夫斯基。

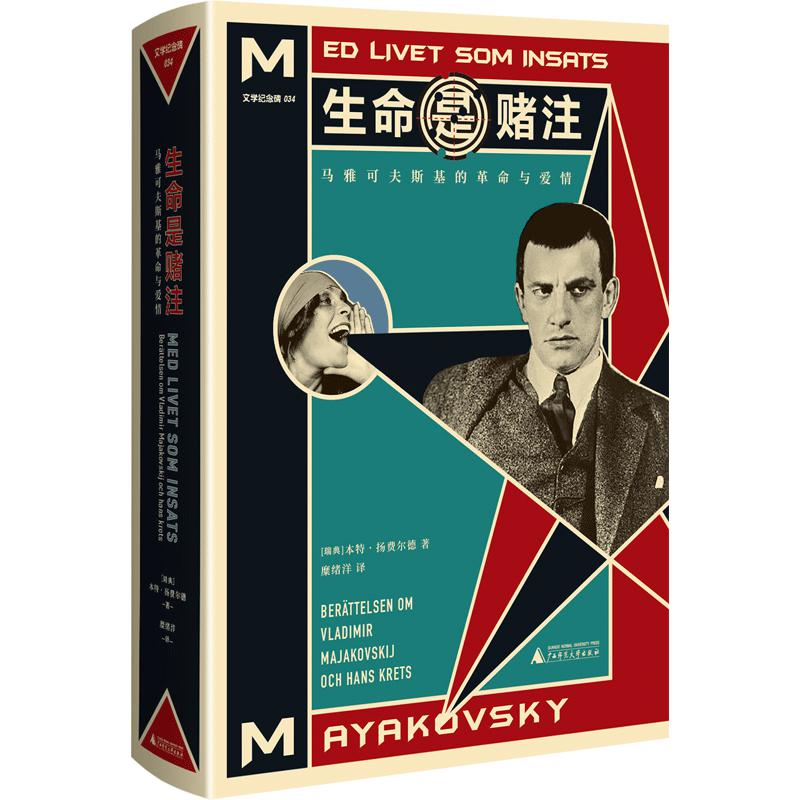

要过很多年后,我才理解究竟为何会造成这样的错觉。从这个角度,瑞典历史学家本特·扬费尔德《生命是赌注:马雅可夫斯基的革命与爱情》一书,对于中国读者来说尤其有着特别的意味。

这应该是目前最为全面的马雅可夫斯基的传记。其对中国读者的所谓特别的意味,并不仅是书中透露了许多闻所未闻的轶事,而是其拂去了圣人头上的光环,展现出马雅可夫斯基人之为人的面貌。

1935年,斯大林称“马雅可夫斯基过去是,现在仍然是我们苏维埃时代最优秀、最有才华的诗人。对他的记忆和他的作品漠不关心是一种犯罪。”这两句话被印上了《真理报》,于是,死后颇受了几年冷落的诗人立刻被“封圣”。他的作品开始被大量出版,用帕斯捷尔纳克的话说,“开始被强制推广,就像叶卡捷琳娜时代推广土豆一样。”

这些被推广的“土豆”,就是人们通常接触到的马雅可夫斯基的诗作,它们与那些用他名字命名的城市、广场与街道一起,组合成了我们所认为的马雅可夫斯基。

可是,如果读一读下面这几行诗呢?

天空 在烟雾中

被遗忘的蓝色的天空

仿佛衣衫褴褛的逃亡者般的乌云

我都把它们拿来渲染这最后的爱情

这爱情鲜艳夺目

就像痨病患者脸上的红晕

这几行诗,就是出自《穿裤子的云》。仅从文字的质感上,可以明显感受到迥异于我们通常所理解的马雅可夫斯基。假如再深一点进入马雅可夫斯基的世界,会发觉这样的诗歌气质,并不仅仅为这一首长诗所独有。它们同样是马雅可夫斯基的面孔,只是长时期以来,我们并不了解。

书中的一个故事能够很充分地说明这种陌生感。早年,马雅可夫斯基曾与其未来主义同伴进行巡回演讲,在各地朗读自己的诗作。由于他们的奇装异服和挑衅性言语,巡讲既激发了观众的热情,也常常闹出乱子,以至于有的地方在巡讲场地安排了大批警察。看到这一幕,马雅可夫斯基非常激动:“这除了我们,还有哪个诗人能配得上这番大场面?……读一行诗能抵十个警察。这才叫诗。”

这就是《生命是赌注:马雅可夫斯基的革命与爱情》这本书的价值所在。它使得一个天才诗人,能够尽可能以本真面目出现。也许更为重要的,它使读者获得了一次难得的冲破成见桎梏的机会。