对于在茫茫书海中寻找好书的读者来说,知道一本书是畅销小说只能说明这本书曾经被很多人买回家里,可是如果你知道一本书是一部邪典小说,你至少可以肯定:这本书曾经让很多人非常、非常的着迷过。

1980年12月8日,歌星约翰·列侬——著名的披头士乐队的主唱——在纽约街头惨遭枪杀身亡。凶手是二十五岁的马克·大卫·查普曼,他向列侬发射了六颗子弹,然后安静地坐在路边等待警察到来,同时开始阅读一本随身携带的小说,那本书名叫《麦田里的守望者》,作者是J. D.塞林格。《麦田里的守望者》对于查普曼来说并不是一本平常的小说,在事后向警方发表的“宣言”中他提到了这本书,后来在接受宣判的法庭上,他又朗读了这本书的部分章节。在这个个性偏执的年轻人的生活中,《麦田里的守望者》占有极为重要的地位,他在那本书的扉页上写道:“这是我的宣言。”

这是一个极端的例子,然而从中可以看出一本书的力量。一本能够达到这种效果的小说,常常被称为“邪典小说”(Cult Fiction)。《麦田里的守望者》就是一本经典的邪典小说。这本书影响了不同时代的很多人,当然,他们之中的绝大多数并没有变成杀人犯。

杰罗姆·大卫·塞林格(Jerome David Salinger,1919.1.1-2010.1.27),美国作家,代表作《麦田里的守望者》

英语中的“Cult Fiction”这个词,其实是个模糊的概念。大致说来,它是指那些非主流、未必十分出名和畅销,但在某些特定读者群中得到了狂热追捧的小说。如何翻译这个词目前好像尚无定论,“Cult”一词本身有宗教崇拜、邪教等意思,但用在这里并不是指这类小说与宗教有关,而是形容读者近乎宗教崇拜式的兴趣。另一个相关词“Cult Movie”如今通常被译为“邪典电影”,那么不妨将“Cult Fiction”翻译成“邪典小说”。

我最近读了一本名叫《搏击俱乐部》(Fight Club)的英文小说,作者是美国作家查克·帕拉纽克(Chuck Palahniuk)。这本书连同帕拉纽克的其他作品常被人视为当代邪典小说的例子提及,而作者的官方网站的名字就叫“The Cult”。

《搏击俱乐部》的叙事者是一位汽车公司的职员,他厌倦自己的生活,还患有失眠症,他混入专门为各种重病患者定期举办的“互助小组”,通过体会生命垂危者的痛苦,重新获得生的感觉。在这些互助小组里他邂逅了女主人公玛拉·辛格,一个和他一样的冒牌货。同时他结识了一个名叫泰勒·德顿的人,此人从事电影放映员、侍应生之类的工作,但目的似乎不是为了赚钱,而是寻找恶作剧、捣乱的机会(电影胶片中插入色情影片的片段,在高级宴会的菜肴中注入异物)。叙事者和德顿共同创建了一个名为“搏击俱乐部”的地下组织,参加者皆为男性,他们在这个俱乐部里赤膊互殴,只为体会打架的乐趣。后来这个俱乐部变得十分流行,开始在各地出现,而德顿又开始酝酿一个更为惊世骇俗的恐怖计划……

小说《搏击俱乐部》内容怪异,文字充满张力和节奏感。该书于1996年出版后获得了评论界的一些好评,拿下了几个文学奖,并得到了一批以青年男性为主的小众读者的青睐。1999年,这部小说被好莱坞搬上银幕,上映后票房并不理想,但当DVD版本出现后却受到了影迷的强烈追捧,小说《搏击俱乐部》也得以再版,最终成为一部邪典。不同于大多数畅销书,像《搏击俱乐部》这样的邪典小说不仅仅是因为可读性、娱乐性而流行,它们当中很多对人们的价值观和社会文化都起到了影响作用。帕拉纽克在再版的前言中列举了《搏击俱乐部》的影响:地下“搏击俱乐部”在各地纷纷出现;时装设计师将刀片缝入男装,称之为“搏击俱乐部款”;很多男子正式改名为泰勒·德顿;《标准周刊》开始宣称“阳刚之危机”;学者推出社会学著作《失信:美国男人的背叛》;宾夕法尼亚大学专门召开学术会议,把《搏击俱乐部》和弗洛伊德、软雕塑、阐释性舞蹈等等一起研究。

几个月前,英国的《每日电讯报》刊登了一篇题为《五十本最佳邪典书》的文章。作者在开列书单之前先对“邪典”这个词的含糊性发了一通感慨:“什么是邪典书?我们几经尝试,却无法给它下一个准确定义:那些常常能在杀人犯的口袋里找到的书;那些你十七岁时特别把它当回事儿的书;那些它们的读者嘴边老是挂着‘某某某(作者名)太牛逼了’的书;那些我们的下一代搞不明白它们到底好在哪里的书……这些书里经常出现的是:毒品、旅行、哲学、离经叛道、对自我的沉迷……但是,这些并不足以概括邪典书的全部特征。”在该文列举的五十本最佳邪典著作中,不难看出有很多属于类型小说(Genre),如悬疑、科幻、惊悚、玄幻等,但是很多经典的文学作品也被列在其中,比如:冯内古特的《五号屠场》、约瑟夫·海勒的《第二十二条军规》、J. D.塞林格的《麦田里的守望者》、托马斯·品钦的《万有引力之虹》、卡尔维诺的《寒冬夜行人》、博尔赫斯的《迷宫》、杰克·凯鲁亚克的《在路上》、加缪的《局外人》,等等。

可见,“邪典小说”并不是一种严格意义上的小说类型。一部邪典小说可能是一本通俗小说,也可能是一部纯文学作品。那么,邪典小说有什么共同特征呢?我觉得,可以用“邪”和“典”这两个字概括这类小说的特点。

首先,邪典小说应该“邪”。这里的“邪”字并无贬义,是指邪典小说在内容或写法上一般都不太传统——偏离主流、新颖怪诞,甚至引起争议。太正统的小说是不能被称为邪典的,《追风筝的人》虽然很畅销,但和邪典小说没有任何关系。真正的邪典小说总是有些“邪”气。在内容方面,《搏击俱乐部》中的人物都是些带有反社会倾向的“边缘人物”,他们的行为举止和生活态度绝不属于安分守己的普通人。小说《在路上》塑造了一群“垮掉的一代”,这些人的观念和生活方式在当时的社会背景下是新颖而离经叛道的。《局外人》刻画了一个奇怪的主人公:貌似麻木不仁、感情冷漠,对母亲的去世仿佛持旁观者的态度。乔治·奥威尔在《动物农场》中描绘了一个离奇的世界:农场里的动物们推翻了人类的统治,自己当家做主人。纳博科夫的《洛丽塔》曾因涉及恋童癖题材长期被禁。威廉·巴勒斯的《赤裸的午餐》曾因描写吸毒、性爱等内容被告上法庭。在表现手法方面,《五号屠场》虽然以二战为背景,但冯内古特大胆地掺入了科幻小说的成分,主人公可以做时间旅行,还曾遭到外星人的劫持。《万有引力之虹》也是一部写二战的作品,但品钦毫无顾忌地加入了统计学、生物学、物理学、心理学等成分,使整部书成为一部结构散乱、包罗万象的大杂烩。《赤裸的午餐》在写法上也背离传统,整部小说仿佛是由一些零散的碎片拼凑而成。

但仅仅靠“邪”是不够的。除了“邪”,还要被读者奉为“典”,才能称得上邪典。邪典小说都是得到过读者极端追捧的作品,而这些作品的读者群并不一定很大,它们中很多都是在小范围内流行、传播的,有的还曾一度绝版。在《邪典小说名著:邪典流行文学指南》(Classic Cult Fiction: A Companion to Popular Cult Literature)一书中,作者托马斯·瑞德·维森(Thomas Reed Whissen)指出:“邪典文学和其他文学类型的主要区别在于:一本书是否能达到邪典的地位,主要取决于读者反应,而不是作者的意愿。一位作者可以有意地去写一本悬疑小说、爱情小说或幻想小说,但是没有人能够把写一部邪典小说作为创作目标。一本书是否成为邪典决定于作者本人无法控制的因素。大众读者将决定他们是否喜欢这本书。如果一本书无人喜爱,那它无论如何也成不了一部邪典。”

据说史上最早的邪典小说是歌德的《少年维特的烦恼》。这本出版于1774年的小说在当时掀起了一股“少年维特热”:欧洲的年轻人不但模仿小说主人公的着装(蓝外衣、黄马甲、黄裤子),还使用“维特杯子”、甚至“维特香水”。拿破仑对这本书倍加推崇,读过七遍该书的法语译本,出征埃及时还不忘怀揣一本《少年维特的烦恼》。这本书的流行也带来一些负面影响,很多青年读者模仿书中主人公的自杀行为,引发了一股自杀的风潮。

H. P.洛夫克拉夫特(H. P. Lovecraft,1890-1937)是上世纪早期的一位著名邪典小说家。其作品影响了后来的恐怖、悬疑和奇幻小说。区别于同一时代那些把西部牛仔故事搬到太空上去的粗制滥造的科幻小说,洛夫克拉夫特在他的作品里融入了独特的宇宙观和哲学思考。在1928年发表的著名科幻恐怖小说《克苏鲁的呼唤》(The Call of Cthulhu)中,他向读者展现了一幅邪恶可怕的图景:一个名叫“克苏鲁”的远古时从外太空降临地球的邪神,一直长眠于被海水淹没的史前古城之中,随时等待从梦中苏醒,以恢复它对地球的统治。也许是隔了八十年的缘故,我读这篇小说时并未感到特别兴奋,但可以想象,过去已经有无数作者模仿过这种风格,重复过类似的故事,以致经典反倒显得有些平庸。洛夫克拉夫特一生坎坷,生前并没有出名,它的小说很长时间一直处于“地下文学”状态。虽然这些小说不为大众熟悉,它们却在小圈子里备受推崇。很多崇拜者把毕生精力用于保存、出版洛夫克拉夫特的作品。这些崇拜者中有很多人本身也是作家,他们对洛夫克拉夫特如此推崇,以至于建立和发展了一个“克苏鲁神话体系”,即作家们依据洛夫克拉夫特当初搭建的故事背景写更多的同类小说。国内2005年引进过一本名叫《邪神复苏》的小说集,收集了洛夫克拉夫特的原著小说和一些后人的承袭之作。

二十世纪中期(1945-1975)是邪典小说的黄金时代。《邪典小说名著》一书谈到了这一时期邪典小说在读者中的传播:这些书的读者大多是大学生,他们感觉这些小说非常神奇,好像是专门写给他们的。他们对这些书着迷到发疯的地步,反复阅读,向旁人推荐,讨论书中的观点,模仿书中人物的语言和姿态。逐渐地,这些书开始流行,结果出乎包括出版商在内的所有人的意料,成为一本畅销书。评论界对这些小说可能会贬低或置之不理,有些书还会遭禁,但读者的兴趣反倒因此变得更强。这些书影响了整个时代。

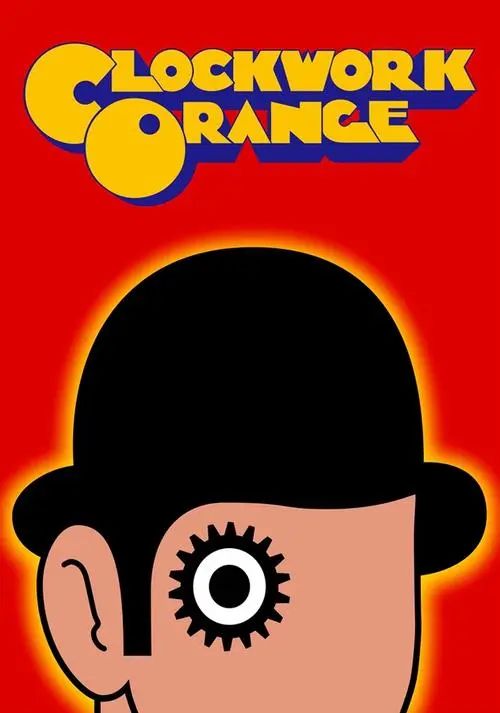

英国作家安东尼·伯吉斯(Anthony Burgess)的小说《发条橙》(A Clockwork Orange)就是出现在这一时期的一部邪典书。这本1962年出版的反乌托邦小说充满了暴力描写。主人公是一位五毒俱全的不良少年,因劣迹斑斑而身陷囹圄。在监狱的治疗中心,他接受了一项改造犯罪分子的心理治疗实验,方法是强迫实验对象在生理不适的情况下不停地观看暴力影片,目的在于使罪犯对暴力行为产生条件反射式的生理性排斥。通过这项治疗,主人公开始厌恶犯罪,他失去了自由意志,变成一个机械的“发条橙”,但等待他的不是新生,却是更大的痛苦。通过这部小说,伯吉斯想要表达的是:即便是邪恶,只要是自由选择的结果,也要强于通过压制人性和“洗脑”产生的“善”。《发条橙》出版后很快成为一部邪典。在这部书中作者自创了一种叫做Nadsat的虚构的语言,一些读者专门编写了这种语言的字典,网上还可以下载这种语言的翻译软件。1971年这部小说由导演库布里克搬上银幕,使得这部书受到更多人的追捧,其影响已经渗透到摇滚乐、电视,甚至体育比赛和电子游戏的领域。

一位美国作家朋友告诉我,“邪典小说”一词不但概念模糊,还常常让人联想起通俗文学,所以,这个词在自视清高的文学评论圈里使用率很低。为了验证他的说法,我上网搜索了一下《纽约时报书评》自1981年以来的文章存档:用“Realism”(现实主义)一词可以搜索出一千一百一十篇书评,用“Postmodern”(后现代)一词能找到三百五十九篇书评,可是如果用“cult fiction”一词搜索,嘿嘿,只能找到一篇文章(评论的正是上文提到的查克·帕拉纽克的小说)。

然而,一个概念的出现总是有它的意义的。我想,读者可以把邪典小说当作了解一种文化、一个时代的工具。为什么《麦田里的守望者》会成为很多人的毕生珍爱之书?为什么《在路上》能够在二十世纪中期影响了一代人的生活方式?我们可以把这些书当作一种对时代精神的记录来阅读。对于在茫茫书海中寻找好书的读者来说,知道一本书是畅销小说只能说明这本书曾经被很多人买回家里,可是如果你知道一本书是一部邪典小说,你至少可以肯定:这本书曾经让很多人非常、非常的着迷过。

(原文载于2008年11月16日《上海书评》)

本文节选自

《虚拟书评》

比目鱼/著

上海书店出版社

2010年7月