(記者:洪嘉禧 攝影:崔俊良 部分圖片由受訪者提供)近年不少科技公司研究製作植物蛋白質,替代肉類食品,希望為人類研發更營養美味且可持續發展的「未來食品」,含有高蛋白質的微藻是取代肉類的「候選者」之一。記者採訪研究微藻的科技公司,探究微藻如何應用於飲食範疇,改善人類健康之餘,更有望協助紓緩糧食危機。

甲茵科技創辦人張遴琪表示,微藻的發展潛力深厚,既能研發成食品,也可發展成護膚品等。

微藻是在顯微鏡下才能看見其形態的單細胞植物,透過光合作用會迅速生長,並可把二氧化碳轉化為蛋白質、脂肪和碳水化合物等營養成分,是海洋食物鏈的基礎。據統計,微藻共吸收全球50%的二氧化碳,對維持環境平衡至關重要。微藻近年被研製成健康食品,如市面上常見的螺旋藻營養補充品,有指具有抗炎和排毒作用,螺旋藻更作為美國太空總署(NASA)為航天人員提供的「太空食品」,被稱為21世紀的「綠色能量食物」。

加入了螺旋藻的太空人食品。(圖片:The European Space Agency)

微藻生命力強

研究微藻的甲茵科技,主力培植單細胞的「小裸藻」,公司創辦人張遴琪在接受本報專訪時表示:「全球暖化是人類面臨的挑戰,不少人選擇植物性飲食,減少食用動物肉類,因低碳飲食有助保護環境。全球各國政府都在綠色食品領域投入更多資源,而微藻正是植物蛋白質的可持續來源。微藻生命力強,在缺乏營養、光照弱和溫度低的條件下也能存活,即使面對某些極端環境,如高溫或在高濃度污染下,也可生存。微藻並可產生具有抗氧化、抗菌或抗炎作用的代謝物。微藻屬於低碳培植,可在光合作用下高速生長,過程減少用水和能源,能降低溫室氣體的排放,也不會佔用農耕地。」

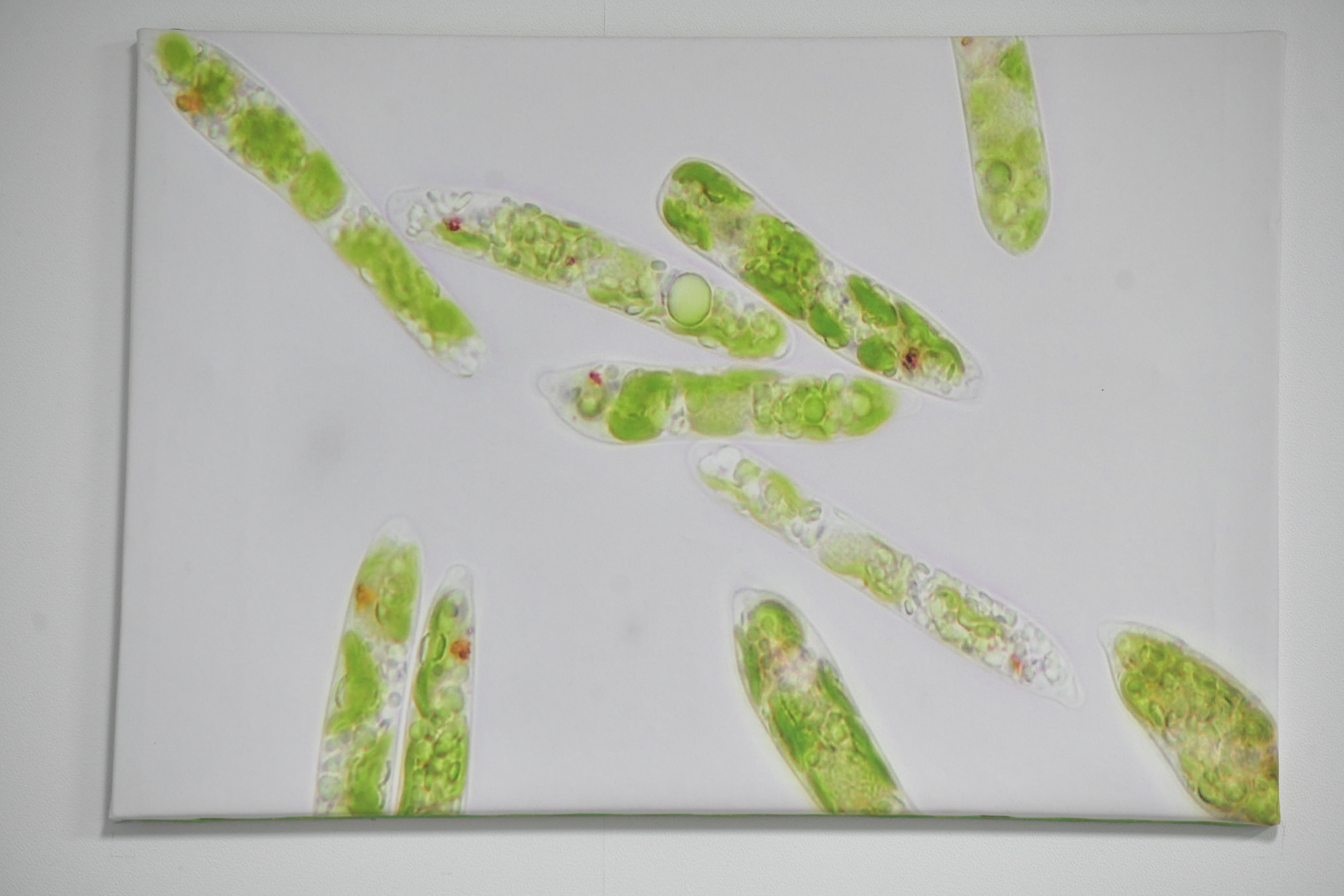

在顯微鏡下的小裸藻有一個具感光功能的紅色眼點,對光照較為敏感。

高蛋白含量

微藻不但對環境友善,而且含有豐富的營養價值,張遴琪指出:「微藻蘊藏β-葡聚醣(Beta-Glucan)、抗氧化物質、9種人體必需的氨基酸、50多種維他命和礦物質等對身體有益的元素。微藻並含有豐富魚油,魚類體內的DHA其實是來自牠們食用的藻類。微藻還含有豐富的植物蛋白,相比小麥和大豆的植物蛋白,微藻蛋白並無任何主要致敏原,生產效率也比種植大豆高15倍,可用來製作植物肉。以小裸藻為例,它沒有細胞壁,如用以製作食品,容易被人體消化。」不少保健品在名稱上加上「破壁」二字,如「破壁靈芝孢子」,因為細胞壁會包裹着營養物質,或使營養物質在未被人體消化前已排出體外,因此沒有細胞壁的小裸藻可以提高被人體吸收的機會。另外,微藻含有許多色素,如葉綠素,某些微藻並可以提取蝦紅素,人體每日補充約8毫克蝦紅素,可達抗氧化及護眼之效。

微藻蛋白質含量達56%,每公頃微藻蛋白產量為30至50噸,為大豆蛋白的15倍。

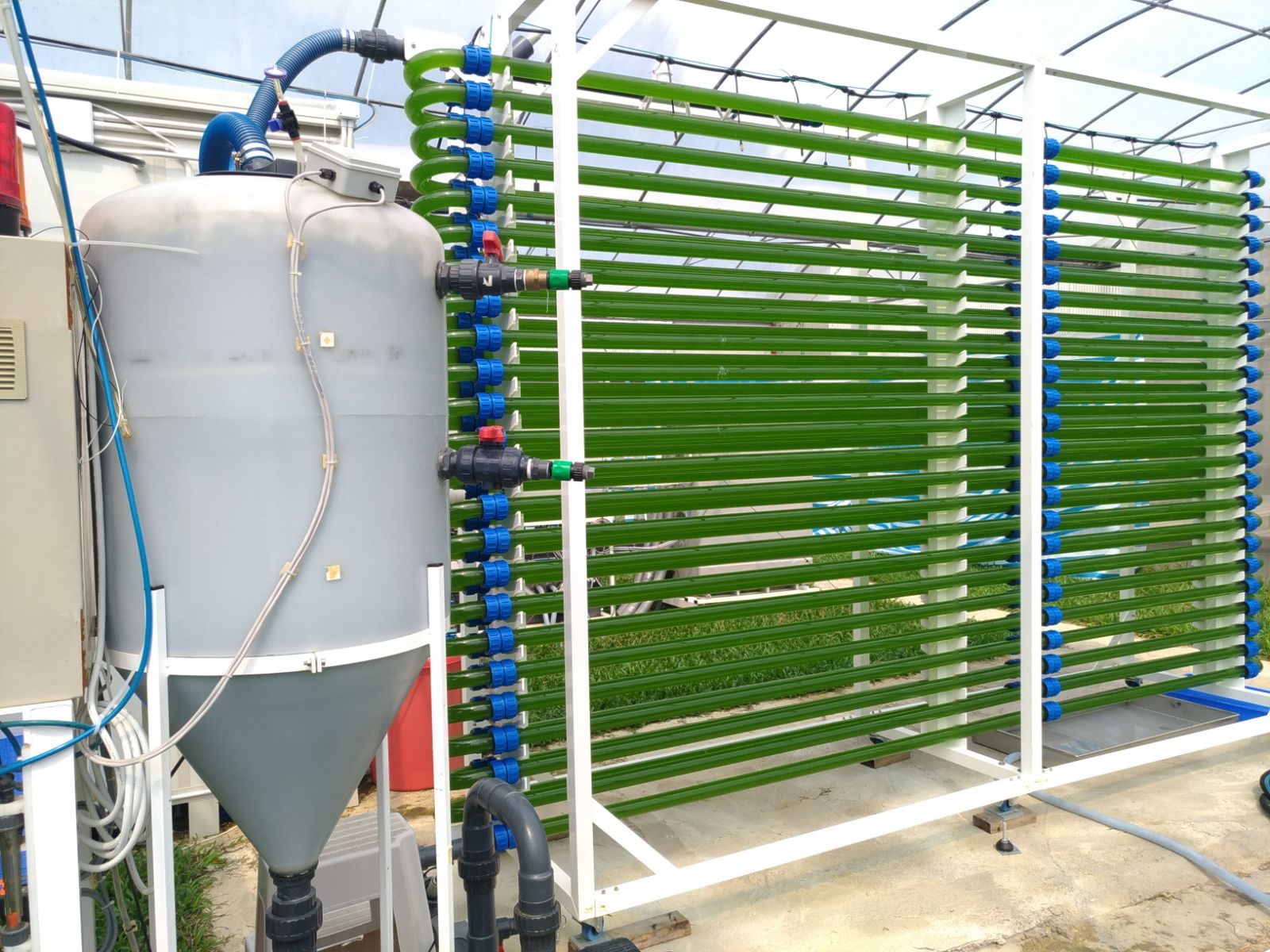

微藻需要在無塵室的不同光譜下進行培植。

營養粉末帶有海鮮味

甲茵科技以透明導管培植微藻,小裸藻的生長速度快,每10至12小時就可以增長1倍,配合微藻培植技術,如改變溫度、光線、水質、營養液配方等,更可以優化微藻的生長速度和營養成分。該公司現時嘗試用紅、藍光培植,張遴琪表示使用不同的光譜可以提升微藻的營養價值,如增加葉綠素的含量等。微藻培植後如泥漿一樣,需要放在真空冷凍乾燥機將水分抽走,也可以用高溫乾燥噴霧將其變成粉末。筆者看過製成後的微藻粉末,發現綠色的微藻粉末帶有抹茶味,沒有經過光合作用的微藻粉末則是米色的,味道與麥皮相近。另外,提取微藻中的蝦紅素可以製成紅色粉末,帶有海鮮味,能為食物提鮮。

甲茵科技主力研究綠色及米色的微藻粉末。微藻粉末可加入一般食材中,藉以提升用餐的營養價值。

張遴琪從小愛吃蝦子麵,於是以蝦紅素取代蝦籽製成純素蝦子麵,從微藻中找到商機。微藻還可以提取其天然色素藻藍蛋白,該公司與廚師合作將之製成微藻系列菜式,如素龍蝦湯、藍莓芝士蛋糕,希望令素食變得更美味及更有營養。張遴琪表示:「雖然外國有不少談論培植微藻的文獻,但大眾對微藻的認識不深,要『落地』並不容易。若要人吃微藻像吃營養補充品一樣每日定時定量,枯燥又乏味。如果將微藻製成大眾喜愛的美味佳餚,會更易令人接受。微藻屬天然食材,能取代部分化學物,亦可迎合社會提倡健康飲食的潮流。本公司並與六個本地餐飲品牌合作,推出一系列以植物蛋白為食材的菜式,粉末狀的微藻可加入任何食物,然而材料需要平衡,亦需要時間研發,但發展前景及空間是廣闊的。」

麵條加入由微藻提取的蝦紅素後,帶有海鮮味,並可增加抗氧化作用。

製成銀髮族食品

張遴琪原本在美國從事半導體工業,2013年回流香港,協助家族透過科技將傳統紡織業轉型,同時開創過水耕菜種植事業,並在水耕過程中發現了水面會形成一層薄膜,浮在水面的原來是微藻,他因此深入研究。「水耕植物中經常存有微藻,讓水質充滿養分與有機物質,以微藻類植物作為肥料,可以加快農作物的生長速度。」於是他與相熟的教授進行研討諮詢,並洞悉到微藻充滿無限可能性。「素食市場前景光明,現今全球人口老化現象日益嚴重,香港中文大學研究指出,預料至2033年全港有四分之一人口為65歲或以上。微藻粉可為牙口不好的銀髮族製成易入口又富有營養的美食,也可讓素食者嘗到更多不同味道的食物。未來打算將微藻加入護膚品中,公司剛研發出一款對濕疹有幫助的微藻護膚品,能促進表層皮膚細胞生長。」隨着植物肉興起,素食潮流在全球越見流行,作為高營養植物的微藻,品種繁多,且容易獲取,實在有潛力發展成新興素食。

微藻可以製成護膚品。

微藻食品對人體有益?

市面上有不少以微藻製成的營養食品,如螺旋藻、小球藻、小裸藻等,記者專訪註冊營養師鄺柏羲,講解微藻食品的功效與食用注意事項。

鄺柏羲指出,微藻含有豐富的營養價值,除了上文提及的β-葡聚醣、抗氧化物質、9種人體必需的氨基酸、50多種維他命和礦物質、魚油、植物蛋白質外,還含有酚(Phenol)、植物固醇(Phytosterols)、玉米黃素 (Zeaxanthin)等對健康有益的營養素。「微藻的功效視乎其提煉而成的營養素而定,如所含的EPA & DHA能支持心血管健康、大腦和智力發展、抗炎、防止動脈粥樣硬化,酚、葉黃素等能抗氧化,有助抗癌、降血壓。」對於上文提及的蝦紅素、藻藍蛋白,鄺柏羲認為:「蝦紅素有助保護腦部,改善認知功能,而且具有非常強的抗氧化能力,保護腦部細胞免受氧化破壞。有研究顯示藻藍蛋白對癌細胞具有抗增殖和促進凋亡作用,含有潛在抗癌能力。」

註冊營養師鄺柏羲表示,適量食用微藻對人體有益。

以螺旋藻、小球藻、蝦紅素為例,若要服用相關營養補充產品,須注意每日建議食用分量,鄺柏羲指出:「每日建議攝取量,螺旋藻為2至4克,小球藻為5至10克、蝦紅素為4至12毫克。一般需要連續攝取數星期至數月才見到改善效果,建議同時監察身體數據變化(如血壓、膽固醇水平等指數)。暫時未有研究指出長期食用微藻產品會有副作用,只有小部分人會有噁心、腹瀉、腹部絞痛、脹氣和綠色大便的問題,當遇上以上情況便應停止服用。」服用藻類營養產品對人體有益,但並非所有人都適合食用,鄺柏羲解釋:「雖然微藻的致敏性較低,但仍有小部分人對微藻類敏感。藻類營養食品應避免與抗凝血劑合併使用,因小球藻含有豐富維他命K,會促進凝血反應,因此可能減弱藥物作用。另外有些藻類營養品同時含有碘質,患有甲狀腺機能亢進的人士也不宜服用。」

選擇有認證產品

市面上的藻類營養食品有粉狀及丸狀,鄺柏羲指出兩者分別:「粉狀較易消化,但卻因分散速度過快,容易排出體外,人體吸收率較低。至於丸狀相對較難消化,待在腸胃內的時間較久、較穩定,相對能提高人體對營養素的吸收率。」有指微藻容易受污染,含有重金屬,鄺柏羲建議消費者應注意產品上有沒有認證:「藻類容易受藍綠藻毒素(Cyanobacterial Toxin)污染,另外若果產地鄰近工業化地區的沿岸水域,亦會較易受重金屬污染。建議揀選在無污染水域捕獲的,或是淡水養殖的會比較安全。選購時可找有國際品質保證協會(QAI)以及美國食品與藥物管理局(FDA)認證的產品,及檢查產品有沒有藍綠藻毒素、重金屬、殺蟲劑、除草劑的檢查報告。」

綠色科技市場 千億美元潛力

海洋裏有數萬種微藻,不過不是所有也適合用以生產成食品,在眾多微藻中,通過美國食品與藥物管理局(FDA)食品安全認證(GRAS)的不超過十種。微藻有許多有益的特性,但要將之研製成食品,仍須克服重重難關,例如微藻帶有腥味,須經過加工及加入調味劑,才能將腥味去除,加上研究及經過實驗證明微藻適合食用的過程非常耗時,預期微藻食品還需要一段長時間才有望普及。

微藻的培植過程繁複,並要克服眾多技術上的難題,對科研企業而言,是一項長線投資。

儘管如此,微藻依然被全球不少科研企業視為未來食物的「明日之星」,皆因綠色科技市場的潛力實在龐大。財政司司長陳茂波今年初在網誌提及,全球綠色科技市場的規模﹐會由2021年的355億美元,預計增長至2030年的4174億美元,年化複合增長率達到31.5%。微藻的研究仍在推進中,它的應用範圍也在不斷擴大,期待未來會有更多微藻食品推出市場,協助紓緩糧食短缺的問題。