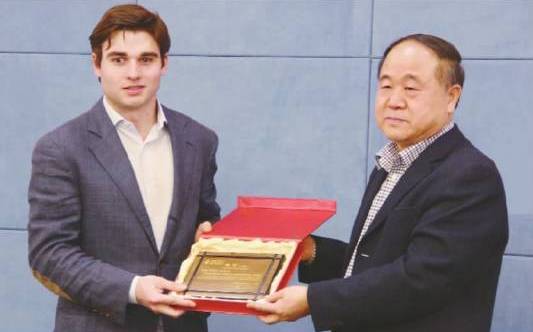

北京师范大学国际写作中心主席、主任莫言为桑顿颁发聘书

约翰·兰多夫·桑顿:

知名青年作家,生于1991年,现就读于哈佛大学历史系。2012年,他创作的短篇故事集被授予男爵罗素布里格斯小说奖,他亦获得艺术进步奖学金。

桑顿与中国有着不解之缘。2005年,年仅14岁的他独自游学中国一年,以一个外国孩子纯粹独特的视角,对中国的生活做了细致入微的体察。2013年5月,桑顿以这段经历为蓝本创作的长篇小说《美丽的国家》面世,向全世界讲述了一个关于友谊与梦想的故事。该书折射出的中国在经济高速发展下的社会文化特色,也引人深思。

2014年3月,桑顿受聘成为北京师范大学首位国际青年驻校作家。

如何全面认识复杂的中国现实?如何生动讲述丰富的中国故事?这是当下处于经济全球化、文化多元化时代的作家必须面对的一个重要课题。日前由北京师范大学国际写作中心、北京师范大学文学院主办的北京师范大学国际青年驻校作家桑顿先生入校仪式暨“如何认识并讲述中国:中美青年作家对谈会”上,以桑顿这个哈佛大学青年作家的他者视角的介入为契机,多位中国青年作家与之一起聚焦这一重要主题,展开深入研讨。

反观自身:我们现在很多文学创作,一个最大的问题就是反观自身的角度是有问题的。

“我对美国人怎么看中国兴趣不太大,但对中国人怎么看待中国很感兴趣。中国的青年作家怎么看待中国,这太重要了!”北京师范大学文学院教授张柠开宗明义。他指出,中国现代社会经济高速发展,但我们应该意识到蓬勃发展中瓶颈到底在哪儿。我们向国外输出的除了一些低端产品还有高端产品,文学作品就是其中非常重要的部分。“我们的文学作品向世界传递什么信息,这是未来中国发展非常重要的一部分。二十世纪中国文学一直在学习西方的叙述和观察,这当然也是融入世界格局的一个必要步骤。但100多年过去了,到了要考虑怎么反观自身的时候了。我们现在很多文学创作,一个最大的问题就是反观自身的角度是有问题的。怎么看待自我,经济、政治、军事都做不到,只有文学才能做到。”

至于如何反观自身,张柠认为西方也曾经面临类似的问题,但声势浩大的文艺复兴运动是西方近代文学以来最有效的一个经验。个人和城邦政治这两个关键词像碎片一样散落在整个古希腊文化里,文艺复兴将古希腊文化整理出西方人能够理解、能够接受,并且能够传递到全世界的价值体系和观念,通过文学创作又实现了更加全面的传递。古希腊精神便渗透在整个文学的情节、细节和语言里。因此在张柠看来,如何认识和讲述中国,即如今我们的创作瓶颈,就在于对自身还没有清晰的认识,要着力重新发掘和建构属于我们自身的东西。

“谈到中华文化复兴的问题,我很担心一复兴就是孔孟之道。如果我们中华文化的根基,我们对自身的认识仅仅是这些,就会很麻烦。反过来说,中华文化根基究竟在哪里?”带着这样的疑问,张柠指出,我们要像别人学习,比如文艺复兴既复兴了自身文化特色,同时具备全球化或普世价值,而华夏文化中很多传统文化既有中华民族特色,同时又有一定的普世价值。这些价值的挖掘除了靠学术界,就要靠作家。

“我们反复强调写当下,写中国经验,但魂是什么?这是一部作品能成为大作品最核心的东西。没有它,仅仅是对于当下生活碎片的一种模仿,是抄袭现实,是没有力量的。如何注入魂,是一个作家成为学者型作家、思想型作家,成为大作家的关键。”张柠用柏拉图在《理想国》中的“三张床理论”,来说明作家如何处理文学与现实的关系。“我们只知道文学创作中的床和现实生活中的床,却不关心床之所以为床的最高真实,柏拉图说靠我们的灵魂回忆,才能够抵达这个最高真实,我们现在完全凭着自己的一些小感觉来模仿,写出来的作品缺少背后那个最高真实的东西。最高真实是不可以完全依赖另外的文化给予你,要靠对自身文化的发掘。”

青年作家徐则臣坦言,如何认识并讲述中国这一话题让他有种“当头棒喝”的感觉。作为中国作家必然一直在认识并讲述中国,但包括自己在内的许多人讲述时可能并没有清晰的想法,而是基于一种写作惯性,常沉溺于日常环境,没有跳出来站得更高来认识并讲述中国。

叙事资源:“一方面很想续上自己的传统,一方面又觉得用别人的东西特别顺手。”

“为什么许多作家说自己是喝‘狼奶’长大的?强调传统时是外来的?我写作时也面临这样的问题,即一直很想从中国传统叙事资源里面拿出有用的东西,但最后我发现得心应手、比较有效的工具和方法,必须从西方当代和现代以来的一些作家和作品里获得。一方面很想续上自己的传统,一方面又觉得用别人的东西特别顺手。”徐则臣以个人写作常常会呈现的分裂状态,指出当下普遍存在的传统叙事资源现代化以及文化的现代性转化问题。

对此桑顿表示,其实西方叙事传统有很多种,即不同时期西方经历了不同的文学叙事风格。他认为如张柠所说,要重新发现我们的灵魂,重获灵魂所在,而不是仅仅简单借用什么叙事传统,仅仅停留在技术层面。“我觉得我们还是要关注最本质、最深层的东西,抓住人们本质灵魂层面的东西并把它表达出来,作品才能有生命、才能永垂不朽。”

桑顿介绍,其实在过去的一个世纪中,美国文学直到马克·吐温出现时才有了自己的传统。“在一个世纪前,美国文学能引用的传统非常多,比如会借鉴一些俄罗斯或英国文学传统。更为重要的一点是,作为作家要重视写什么样的故事,这是核心,写什么样的故事将决定应该用怎样的方式,无论是借鉴别人的文化传统还是自己独创的方式,不同方式应该适用于不同故事。”

青年作家蒋一谈则认为要认识并讲述中国,首先要把握如何认识并讲述世界。每一个民族的文化不一样,但无论什么族群延续,人类的孤独感和侵略性这两种基因是完全一致的。“作为一个坚定的现代主义者,我对欧美的现代文学看得非常重,但在实践中我发现,中国古典文学、古典哲学研究的缺失,会导致对当代人物理解,特别是对当代文学现实的理解无法深入,个人的写作之路也可能走不远。”以《周易》中岁差研究的深远意义为例,蒋一谈强调要从中国传统资源中获得力量。

青年诗人吕约指出,中国作家要确立文化身份,就要回到中国传统里,中国世界观和创作方法都不比西方差,甚至优于西方,这也反映了中国作家多年来从模仿西方到想在自己传统里找资源的一种情绪。

承认复杂性和差异性:“如果哪个人认为有力量把中国表达出来,这个人不是个‘疯子’就是个‘傻子’。”

八年前第一次来中国的桑顿还是个网球少年,那时只想做一名专业网球者的他并没意识到未来会成为一个作家,但正是在中国的这段经历,让他萌生了要当作家的想法。桑顿介绍,中国之行后,他试图把自己在中国的经历讲给他的朋友听,但过程中发现非常艰难,因为即便有些人能听懂、能理解一些,对中国的理解也处于一知半解状态,或不是客观地认识中国。“从那以后,我开始写短篇小说,其中的一篇就是基于我在北京经历的短篇小说《美丽的国家》。当时我把初稿给朋友看,他们非常感兴趣。这让我逐渐认识到,抽象的中国概念让人们很难理解,但如果用故事的形式,就很容易被理解。并且通过这些故事,他们还开始关注人物的命运,一个劲儿地问我中国的问题,甚至有的人决心学汉语,更有甚者他们中真有人因此还跑来中国学汉语。”

在桑顿眼中,中国是个非常大也非常复杂的国家,所以讲述中国会有不同的视角和讲述方式。“如果看一看我们读过的优秀世界级作家的作品,就会发现这些人有一个共同的特点,那就是他们中很多人都去过别的国家,尽力去了解其他国家的文化和人民。比如海明威、菲茨杰拉德、乔伊斯,他们都在国外住了很多年,鲁迅去过日本,对俄罗斯作家的作品很感兴趣,莫言也读过很多美国著名作家的作品。之所以他们要向别的国家学习,很重要的一点就是一个作家要用多种视角了解其他国家,要有能力让不同国家的人民能从你的作品中产生共鸣,所以必须要了解他们。”桑顿说。

“我对这个国家了解越多,我越不知如何表达它,它的复杂性让我很难讲出来。如果哪个人认为有力量把中国表达出来,这个人不是个‘疯子’就是个‘傻子’。”一位被称为“中国通”的英国爱丁堡大学教授、汉学家曾如是说,徐则臣借用这句让他记忆深刻的话强调,“如何表达中国,首先要深入发现其复杂性。”

如何发现复杂性?与桑顿有着同样在异国大学做驻校作家经历的徐则臣回忆说:“我第一次到美国尼古拉斯大学做驻校作家时,一个作家跟我说,你来到我们学校,其实不是把你的书桌从中国搬到美国,而是你要在这里睁眼好好看,深入美国的日常生活,深入美国每个普通人的内心。”徐则臣介绍,在后来的很长一段时间内,从慈善活动到孤儿院,从流浪汉收容所到跳蚤市场,他每天用日记记下自己的见闻,写了厚厚一大本日记。“当时沉溺于美国的日常生活里,感觉写作无法进行。但当我第二次去美国时,却发现当时所见所闻,所积累的那些无法抽象出来的、非常丰富、形象的素材突然起了巨大作用,我发现此时与我第一次去美国对美国的认识完全不同,甚至对中国的认识也完全改变了。有差别的身份,会使人更加确定自己的主体性。”

文学精神:文学承担的职责是要书写无法被符号化的中国。

“中国故事到底是讲给谁听的呢?如果讲给外国人听,应该翻译成外文,但现在却是汉语出版,在北京出版。”以刚创刊的《中国故事》杂志定位尴尬和焦虑为例,吕约指出中国作家在面对世界文学时文化身份的焦虑也与其具有一致性。以该杂志部分书写财富、欲望,导致符号化中国的文章,以及社会上出现的一些符号化的“中国梦”宣传为例,吕约强调这正是写作者要避免的。“中国故事很容易被符号化,文学承担的职责就是要书写无法被符号化的中国,真实的,不管是故事还是片断。”

面对今天中国梦的主题词常被一些人用财富与欲望裹挟的现实,吕约感叹其悲哀。“讲中国故事,还是要忠于自己的个性和灵魂,摆脱重现,能言人之所未言,面对现实,让心灵不被陈规俗见所污染,这就是我理解的文学精神。”吕约说。

青年作家刘汀则指出,面对过于复杂、过于多元的中国,没有任何一部作品能够从整体上把整个中国写清楚,我们也不能像托尔斯泰、巴尔扎克那样一个人几乎写尽了一个时代。所以,如何认识和表述中国就会变成一个拼图式行为,每个作家、每个艺术工作者等,都会把自己所看到的中国做成一块拼图,会一点一点摸到这头“大象”更多的部分,但永远摸不到整头大象。所以讲述和认识中国需要所有人以负责的写作态度一代代把这个拼图做好。北师大文学院副院长、北师大国际写作中心执行主任张清华同样认为,讲述中国故事和讲述美国故事,讲述全人类故事一样,都是讲述人的故事。每个讲述又都是碎片,不可能讲述完整的、终极的、正确的中国故事,一定是丰富多样、盲人摸象的故事,不会完结也不会有结论。

“我们写作是为了做梦,而梦里没有中国。我们的作品缺乏对中国现状的关照。”充满自我批判意识的“80后”作家霍艳指出青年一代创作存在的去中国化倾向。她认为,“反映在文学创作里,由于注重情绪,故事里的中国背景在褪去,很多年轻女作家书写城市,大量重复自己之余,很难看清背景是美国、日本还是中国,任何都市都可能发生。情绪饱满,底色却一片模糊,让人无法捕捉到和当下中国的紧密关系。我们肯花篇幅去渲染情绪,而不愿去弯腰接触社会,细节存在大量虚假。”

“我们这代作家是否还能呈现中国的全貌?我越来越发现我们只能认识和讲述自己,如果我们自己足够诚实,足够坚定,那么,也许会从中呈现出一个同样诚实和坚定的中国面目。”霍艳坦诚之言,更像一个“80后”作家的自我宣言。