中国新诗发展百来年,要挑出几件最重大的事件,必然是见仁见智。但对今日中国新诗写作生态和格局的形成起到至关重要的事件,如果是《今天》诗刊的创办,恐怕不会收到太多的反对。

作为《今天》的最主要创办人之一,诗人芒克近些年隐于北京宋庄,既很少写诗,也跟诗歌圈多少有些疏离。在艾青小儿子艾丹的怂恿下,他开始画画,一画也有十来年,但从不以画家自居,“就是为了卖钱”。对于那些把他的画和诗关联起来解读的,芒克颇不以为然,“两回事。画是很简单的东西,诗多丰富呀。”

可是老芒克当初开始写诗,用他自己的话说,是“没太当回事儿”。可就是这个芒克没太当回事的写诗,在1970年代的中国,可算得上是一件危险的事,“是反动的,搞不好就得进去”。所以当1978年,北岛鼓动芒克油印一本诗集时,他只能靠别人手里的手抄本来收集诗作,因为大部分的原稿都烧了。

诗人芒克(左)与诗人、主持人胡续冬澎湃新闻记者徐萧图

7月19日晚上,由上海民生现代美术馆主办、诗人王寅策划的“诗歌来到美术馆”第二十四期迎来了芒克。让诗人、主持人胡续冬都意外的是,这竟然是芒克的第一场个人诗歌朗读会。在现场,芒克坦诚、不做作,像圈子里传说那样,活脱一个老顽童。而从他对自己诗歌写作的缘起、“幸存者诗人俱乐部”等经历的回顾中,我们不仅可以窥探到今日诗歌生态形成的掠影,也能感受到大时代中一代人的精神世界。

北岛最开始的诗像学生写的

1969年冬,北京第三中学的三个学生——姜世伟、栗世征、岳重,从北京跑到了三百华里外的白洋淀去插队。后来就有芒克、多多、根子三个诗人,再后来也就有了白洋淀诗群。

上中学时,芒克对文学并没有什么兴趣。但到了白洋淀,芒克受到周围氛围的影响开始写诗。当时的白洋淀,各个村子的知青都在写诗,因为写诗是最简单的事,“有纸和笔就可以了。”芒克觉得,“那个社会太无聊了,写诗无非是想自由一些,别你们让我们说什么,我们就得说什么。”

三个人里,芒克和根子最早开始写,多多那时正热衷于哲学和政治,什么叔本华、黑格尔,也学马列。后来多多因为误会自己当时的女朋友看上了根子,就开始较着劲跟他们比写诗。

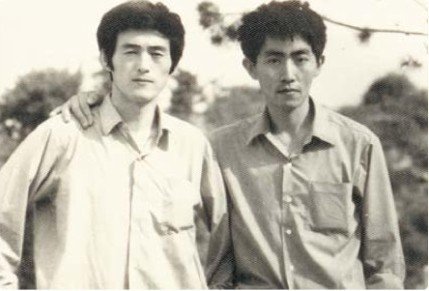

年轻时的芒克(左)和北岛

诗越写越多,也越写越好,就渐渐传开了,在北京也有很多人传抄他们的诗,所以不少北京的小青年跑到白洋淀找他们切磋交游,北岛就是其中之一。当时是1972年,北岛还叫赵振开,他跑到白洋淀,拿出自己的一些诗给芒克、多多,两人看了后认为,“这不是学生写的嘛。因为当初确实不是后来的风格。后来就刮目相看了。”但芒克和北岛也因为这次相遇,成为了朋友。

1978年,芒克从白洋淀回到北京的两年后,北岛找到芒克,互相为对方取了现在的笔名,并且准备一起创办一个文学刊物,就是《今天》。“因为我俩私交特别好,相互信赖,才可能共同做事。”

偷偷摸摸搞诗刊,怕人告密

1978年上半年,北岛自印了一本油印本诗集《陌生的海滩》。见到芒克后,他就建议芒克也出一本。但是芒克当时手里的诗稿并不多,连一半都不到,大部分都销毁了。

“一个是没对写下的东西太当回事。另外一个就是那时写这种东西,完全是属于反动诗,抓到你肯定就是一个事情。我们那时没家,搁哪啊?搁父母家,搁白洋淀(都不方便),我们都觉得那是很危险的东西,就都烧了。”

万幸的是,当时很流行传抄,北岛就帮着芒克从友人赵一凡(“文革”中他保存了地下文坛大量珍贵的文学资料)和其他人那里搜集了一部分,出了《心事》这本诗集。在这个过程中,芒克与北岛,以及《今天》另外几个创始编辑彼此的关系更密切了,奠定了日后合作的基础。

之后,以芒克和北岛为核心班底,他们组建了一个七人编委会,开始筹办诗刊。首先是稿件的搜集,他们决定尽可能发表“文革”中的“地下作品”,并且通过个人关系努力扩大作者群,也有如江河、顾城这样自己找上门来的。稿件筹集好后,为了保密,在一个编委的农民房里,刻蜡纸,用油印连续印了十几天,把创刊号印好。这十几天,芒克他们每天煮一锅面条,“偷偷摸摸的,像搞地下那种,怕人告密”。

1978年12月23日,芒克、北岛他们几个人拿着印好的创刊号,到天安门、王府井等北京重要地点张贴。“在王府井,我们贴的时候,后边人山人海。当时就想,警察来抓,走人就得了。结果居然没人管,啥事没有,神了。这是一种命运。”

被停刊,没一个作家出来说话

到1980年被北京市公安局勒令停刊,《今天》共出了9期。“当时说如果不停刊,就抓人。”芒克和北岛商量后,决定停刊,“我们俩当时也不太怕,抓不抓无所谓。但是你说把很多人抓了,也挺无辜的。他们努力做了很多事情,但都是幕后,也不是出名的人。”

虽然迫于形势停刊了,但芒克和北岛还是想做些努力。他们以编辑部的名义,给当时中国作协一百多个最著名的作家写了一封呼吁信,希望他们能出来说说话。但是没有一个人说话,也没有一个人回信,除了萧军客客气气地见了他们一面。“我现在非常理解他们,那时候谁敢出来说话。‘文革’时候被整得太惨了。”

被停刊以后,北京诗人缺少了一个聚会活动的机会。所以在1987年,芒克和杨炼、唐晓渡等人办了“幸存者诗人俱乐部”,同时办了一个刊物,出了三期。“当时在北京但凡有些影响的诗人,基本都是这个俱乐部的成员,包括海子。”

一辈子写本诗集就值3万块钱

进入1990年代以后,芒克写诗的数量和频率就很少了。2004年,在友人艾丹的建议下,芒克开始画画。

“因为我也没有工作,靠写诗又很难生存下去。艾丹跟我出主意,问我会画画吗,我说不会。我年轻时什么都想干过,就是没想过画画。后来被逼得没办法,艾丹就说,你也别想了,画布、画笔我给你出,你就画,画完了我看看怎么样,如果行帮你做展览,我帮你卖。”就这样,老芒克拿起了画笔。

画了几幅,艾丹觉得可以,三个月后就帮芒克办了个展览。“什么叫展览,当天12幅画都被人买走了。其实我们目的也达到了,不就是卖画嘛!”用这次展览卖画所得的10万元,芒克按揭买了房子。

芒克的画作

“一辈子写本诗集,也就值3万块钱,也就值几天画的一幅画。”芒克说。

从此之后,画画就成了芒克谋生的一种方式。但他觉得画画让他感到很愉快,“不像写诗那么用脑、费劲,画画身体上虽然累点,但是心里非常愉快。”当然,更重要的是,收益比写诗要好得多:“我刚出这本诗集,出版社也就给了3万块钱吧,我说算了,钱不要了,全换成书。那我一幅画也能卖3万。就觉得写诗真挺惨的,一辈子写本诗集,也就值3万块钱,也就值几天画的一幅画。”

很多人喜欢芒克的代表诗作《阳光中的向日葵》,就特别想要他画向日葵,但他觉得向日葵太难画了。“你们都可以试试画,没有画的好的,除了梵高画的那半死不活的向日葵。画出精髓来太难了,而且特别费工夫,我心说我费这么大劲画出来,你也不就给我那么点钱嘛,算了。”

芒克很坦率地承认,画画的起因就是把它当成商品,“因为我没有那么高的艺术(天赋)。咱实在点,这是一种技能,以之为生。当然我画画也不是说画得多好,不是谦虚,跟专业的没法比。”芒克觉得,画出自己的感觉,自己长处,有人喜欢、有人捧场就行。