近幾年,“青年藝術”越來越受到社會各界的關注,各種有關“青年藝術”的展覽、獎項層出不窮,青年藝術家們也開始在各種大展中崭露頭角。悄然中,一股“青年熱”正在形成。那麼,青年藝術家們的生態現狀是怎樣的?他們是如何走上藝術這兩條路的?他們又是如何通過藝術來表現對這個社會認識的?本期,99藝術網带您走近青年藝術家李曦,了解她的藝術歷程。

藝術家李曦

畫畫就是我的世界

99藝術網:是什麼吸引你走上繪畫這條路的?

李曦:談不上吸引吧,就是不知不覺間的事情。

記得小時候,可能三歲的樣子吧,特別喜歡看媽媽珍藏的老照片影集,就在影集封面翻過來的第二頁,畫了一個充滿整張“紙空間”的大骨頭,是線畫的,線條澀澀的,但卯足全身的勁兒畫的,現在看看還挺有股子勁兒的。然後,神奇的媽媽,在當時東北是睡火炕的,她怕牆上的土灰落在被褥上,她就沿着火炕邊兒沾了一圈紙,有A4紙也有公文稿紙宣紙這樣子大概五十公分左右寬吧,那兒就是我啟蒙繪畫的天地了。早晨起來、睡覺前、生病、無聊時等等就畫畫。畫滿了,媽媽再覆蓋上貼第二層白紙,不知幾層,後來她也煩了就不貼了。而我麼也五六歲了,閑翻東西時找到紙就覺得挺好玩,畫一畫!也是被我媽燒了一批又一批,太多,沒地兒放。這些畫都是線為主,有時也拼貼一下,我想很自然吧,一出手就是線,形就出來了,意思和感覺全都跟上了,多直接、多方便!長大了看世界考古,幾萬年前人類早期的岩洞繪畫也都是線,這個容易理解。

後來上小學、初中,不愛聽的課,就手持教科書擋着,底下偷偷畫畫。當時,畫畫就是我的一個世界,可以迅速的令我從現實中逃離出來。再後來,媽媽發現了這個情況,就把我带到了央美附中,她老人家總算覺得踏實了。

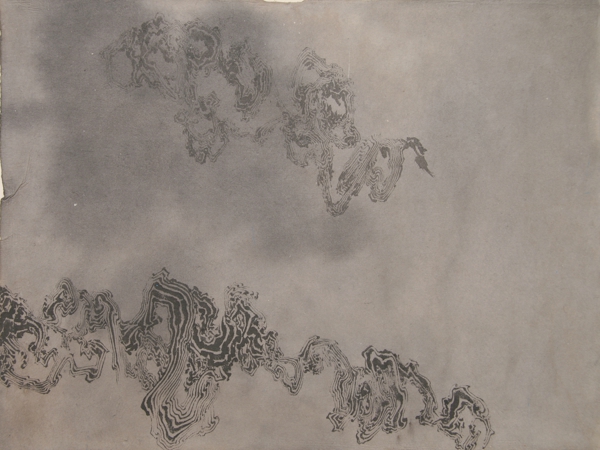

李曦 《繪的物性 No.5》

99藝術網:在藝術上有沒有對你影響很深的老师或藝術家?如果有,是什麼影響了你?

李曦:母親是魯美77屆油畫系畢業的,從小跟着她周圍總是有些藝術家。他們有很多吸引我的地方,對孩子來講,他們真誠、直接、有趣、總有些好玩兒的事情做,連發火都別具一格。可能這些童年的經歷也會影響我吧,我從來就沒有覺得做藝術是什麼特別的事兒,想做什麼就做什麼吧。

從學期間,影響我的老师很多,只言片語之間都流露出他們對藝術的真誠和某種角度的深刻認識。雖然我在研習技法和風格上總是慢半拍,但在我心里逐漸形成了對藝術最美好、深邃和自由的向往,在這個基點上給了我無限的想象空間。

99藝術網:在畫畫之余,你喜歡做些什麼?這些對您的創作有什麼帮助?

李曦:喜歡沉浸在自然中。

我們每天都生活在鋼筋水泥的牆壁下,我們的城市和建築是某種價值觀幻想後的結果,它強調功能性的同時也重塑和限制了我們的生活。人群、噪音相交而至,錯綜復雜的方向中會聽到那些往復繁瑣的竊竊私語,人們的言行舉止中我會看到孤獨、悲傷、懊惱、煩躁、驕傲、憤怒、恐懼、嫉妒、仇恨…這樣的環境里,心會得到某種呼應。

當我漫步在森林里,強烈的陽光在穿透層層疊疊的密林後溫柔的落在我的臉上,踩着松軟的碎枝余葉,下面純淨的泥土中,形形色色的小草兒花兒在斑駁的陽光下細微顫動,越發鮮嫩可愛,而我的呼吸里衣服上整個身體都浸在它們的氣息中;當我站在高山上,視線不自覺地向遠處尋覓、確認,但總會消失在一層一層的浮光中;當我潛入海底,看到魚兒們那麼悠哉的游來游去,而我卻如此的僵硬,這個世界多麼的不同啊!我的心會得到另一種呼應。出于各種思考的對白和紛爭漸漸地在心中停止了,“self important” 自我強調或者說“自以為是”也慢慢淡去,這個時候,我的五官才在真正的閱讀和體會,平靜和自由悠然而生……

李曦《中境-深暗,陰影,和光明》

自由的創作一直是我的初衷

99藝術網:在創作中遇到瓶頸會如何處理?

李曦:繼續做,直到明白為什麼會這樣 、或從另一個角度看清真相為止。

99藝術網:從您的作品中能看到很多的“線”,為什麼要用“線”來表現?

李曦:第一個問題回答中有所解釋。我覺得“線”是最貼切、直接、簡單概括、敏感、承載內涵最豐富等等的一種表達方式。

比如說,研墨時心漸平靜,毛筆蘸水,讓它柔韌而有彈性,攝墨時,墨瞬間被吸入濕潤的毛筆中,其色是不均勻的,稍擎片刻,落筆,這時,這一筆既有色又有形,有間、入紙,見性!整個過程從美學到文化上來講都很完備。

99藝術網:從最初學習西畫再到用中國的線條表達對世界的理解,學習材料的經歷對您有什麼帮助?

李曦:學西畫的時候,覺得是形體、線條、色調、空間、布局等和西畫材料本身及其文化的內涵。有一次,我讀《聖經的歷史》時,書中在講《聖經》這本書成型、成書公元前後通過考古、口述、論證形成的客觀歷史分析。我總喜歡在其重要的時間點上與其他文化進行比較和關聯。從中會體會到世界人種文化的遷移和相互之間的如潮汐般的影響。我們的文化研究中有時過于強調對立面,西方、東方的,我覺得有些簡單了,我的研究傾向于對真實場景的推斷和想象。如果我們是清楚明晰的,本體不虛的情況下,外來文化的吸收都會是良性的吸納,會使我們自身文化得到映照和自省從而健康的發展。我的創作中不會特意強調什麼,自由的創作一直是我的初衷。

李曦 《相應》

對中國傳統文化的重新梳理和認識

99藝術網:吳洪亮老师說過,您是一位不知怕為何物的藝術家。那在近似修行的日復一日的描繪線的過程中,尤其是做媽媽後,對于生命有什麼樣的體悟?現在怕了嗎?

李曦:“怕和不怕”這個想法沒有在我的藝術語境里。吳先生在另一個角度里客觀觀察和分析解讀我的藝術。有時我也會主客觀顛倒過來,思考一下。

在做媽媽時是非比尋常的經歷,那種緊張、躊躇,和瞬間的喜悅還在我的記憶里。作為個體,引以為豪的身體經過劇烈的變形、疼痛,甚至是死亡的恐懼,心理上的變化非常非常的豐富,似乎在與神性的自我交談,當所有的付出僅僅為了等待一個生命的出現時,才深深意識到“生命”的可貴和美麗。愛的光芒也就釋放出來照耀在這些溫暖的生命上,邪惡、摧殘、毀滅將一一退場。這是“生”的意義!

99藝術網:“線”是中國綿延千年藝術的基礎,無論書法還是繪畫,線的魅力構成了中國藝術的骨架。尤其近幾年越來越多的藝術家對本土文化的關注日益增多,有人說是中國的“文藝復興”,您怎麼看?尤其是您現在身處西方語境之中。

李曦:你說得很對!“線”在中國藝術中是非常重要的因素。如果你僅僅以“線”這個元素作為切入點反過來從現代直到文化最初的時期做個研究,會有很大的收獲。我總覺得從我們的傳統藝術到現代藝術,中間少了一個重要的環節,這個環節至今都沒有完成,這就造成我們現在所看到的:傳統藝術缺少真正的活力,似乎生命力的耗盡;而另一面,當代藝術異常的活躍,又顯得空洞無力。有些明士已經看到了這些問題,有些人正試圖維護和強調傳統文化,那麼“復興”就是一個話題,提到“復興”,我們“復興”什麼呢?“復興”的根本建立在何處?我一直認為提出關鍵問題的實質是解決問題,否則將是盲目的復興。我最近也在做這個事情,其根本是對中國傳統文化的重新梳理和認識,要有新的方法論,而這個“方法論”應該立足于“當代”,這個當代指的是“現在”,而非“混亂的當代藝術”。如果我們堅實的做到了這一步,有了這些前提,我覺得看西方將一目了然,然後沒有困惑的去做、去實現!

李曦《2012冊頁P 7》

好的藝術生態需要多方共同努力

99藝術網:現在的年輕藝術家有着不同于老一輩藝術家的成長經歷和環境,在對西方藝術的學習和對傳統文化的繼承上,您怎麼看現今中國青年藝術群體的現狀?

李曦:在我看來中國青年藝術群體是非常活躍的,它的特點是接受速度快、模仿能力強、相對地比較自由、技術能力強。這些都非常好!同時我也意識到藝術終歸不是時尚,不能一陣兒一陣兒的,在藝術里深入的思考和研究,沉澱一下做一些有分量的作品也是非常重要的。從2002年開始我的藝術形式出現到今年2015年是13年,13年我做了什麼,也總結過:就是“去火氣”。不取巧,腳踏實地做一些事情。希望對中國青年藝術群體有個借鑒吧。

99藝術網:近幾年各種青年藝術家的展覽、獎項層出不窮,不斷挖掘具有潛力的青年藝術家,支持更多有才華的青年藝術家積極投身藝術創作事業。您也經常是出現在這里面,這對您的創作有什麼影響?

李曦:對,我參加過一些。回顧這麼多年來自己的創作歷史,這些活動還是有積極的一面。現在青年藝術家們如此活躍,也是社會推動的正面影響。另一方面,我也看到,獎項如何設置,評判組如何組織,整個活動的宣傳等等都會潛移默化的影響到青年藝術家們的心態,這個價值導向是非常敏感的。希望以後的活動在藝術研究和探索上再多一份嚴謹和深刻,藝術家們也再多份努力,共同培養出一個好的中國的藝術生態。

2013年個展展覽現場