包括我本人在内,很多人都在公开或者私下的场合猜测和询问这样一个问题:中国当代艺术今后发展的基本路径和面貌将会怎样?问题的提出,显然是与今日中国当代艺术获得的前所未有的广泛关注有着紧密的联系。摆脱了十年文化革命极左路线的控制和影响,中国艺术经历了复苏、启蒙、反思和觉醒的过程,特别是近二十年来现代主义思潮的洗礼与艺术观念和语言形态的重新整合,中国艺术因其全面呈现中国社会经济融入世界大家庭过程中中国人的文化感知,而获得了蓬勃的生机与活力。最近两年海内外艺术市场的中国当代艺术热,即是对其在中国社会进步发展过程中所起到的文化作用的追认。由于中国长期以来的计划经济,艺术作品的价值无法通过市场得到确认,所以短时间内艺术市场的升温往往使人担忧市场是否健康、稳健和良性。应该说,中国当代艺术的升温,是一次久违的补课,是一次艺术观念、艺术价值和发展潜力的补课,其中产生矛盾的碰撞和观念的争执,是再所难免的。

事实上,人们的上述关心和隐含着的所谓担忧的关键是,作为外部环境的市场化趋势究竟会对当代艺术内部的创作产生多大程度的影响?或者,换句话说,中国当代艺术在当今复杂化的海内外背景下究竟还将产生多大的创造力和想象力?那么,让我们回到当代艺术的内部,从观念、题材、媒介、语言形式的角度来看。

艺术的天性是自由表达和想象无际,但是这种天性总是带有明显的时代特征。这个时代特征不仅指特定时代的社会政治经济特征,而且指特定时代的思想特征。历朝历代的艺术总是作为带有时代特征的自由表达形式而流传下来的。然而,所谓的自由表达和想象无际,从来就是在与所处特定时代的既定社会文化模式和思维模式的超越和搏弈中获得和实现的,否则,今天的人们无法感受得到穿越时空而流传百世的先人们饱含性灵的自由状态和想象魅力。因此,考察特定时代艺术的价值不仅要判断它与此前艺术传统的关系,更要判断它是否在观念、题材、媒介和语言形式上突破了既定的社会文化模式和思维模式的约定俗成。

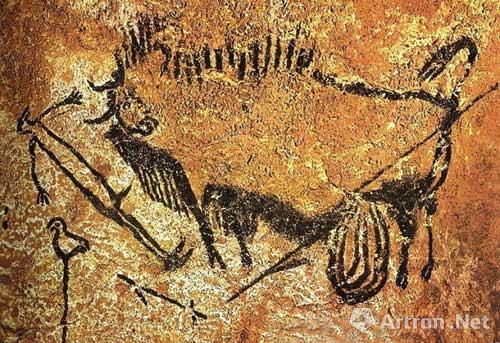

法国拉斯科洞窟壁画

那么,什么是既定的社会文化模式和思维模式呢?我们知道,人类文化历史的发展和变化长期以来被分为原始文化、古典文化和现代文化(包括尚存争议的后现代文化),每一种文化又都有其特定的经济文化的逻辑内容和表现特征。简单地说,原始文化是一个高度整合化的时代,之所以这么说,是因为在那个时代宗教巫术、艺术和社会活动的其他方面是一个无法分开的混合状态,生产和消费是同一活动的两个侧面,一切都以解决物质匮乏的功利性为主要目的。到了古典文化阶段,随着社会生产力的有所提高,文化和宗教都与社会的世俗生活分开来了,文化有了阳春白雪和下里巴人之分,宗教脱离开混沌未开的朴素阶段而成为专人施事的事情。但这时的文化并没有直接的对抗和冲突矛盾,而是相行不悖。所以古典时期的文化是分化(differentiation)的和谐阶段。只是到了现代文化阶段,文化的分化的对立开始突出出来。目前,西方的现代文化中出现去分化(de-differentiation)的潮流,强调模糊分化和模糊对立的呼声日益高涨。就中国而言,在原始文化和古典文化这两个形态上中西方基本相似,但从古典形态向现代形态转变的时间上,以及转变的具体文化内容和特征上,却并不完全一致,比较准确地说,中国目前是古典形态、现代形态和后现代形态三者混杂的复合体。

可以看出,这种对人类文化历史的分法,是建立在人的主体性原则之上的,它预设出一个混沌未开的文化本真,人类的文化历史正是这个本真不断展开、分化和对象化的历史。这在思维模式上是典型的设立了主体与客体的二元对立模式(dualism)。受这种社会文化模式和思维模式的深刻影响,艺术长期以来被看成是一面镜子,是思维的主体反映被思维抽象出的客体的一种工具。艺术的观念、题材、媒介和语言形式等等的变化和创新都是为了更好地履行这种镜子的使命。

伴随着资本主义商品经济的普遍展开,十九世纪以来西方思想家们对控制着人类思维模式的这种二元论发动了一次又一次猛烈地攻击,被简单化和门类化了的原本丰富、复杂和完整的世界重新得到认识,艺术自身的独立性和语言特征开始引起艺术家们的重视。二次世界大战之后,彻底超越主体与客体二元对立的思维框架,将对文化本真的探讨看成是一个过程性的视角,而不是将其预设为一个逻辑的起点和终点,成为西方思想界和学术界追求的目标。固定思维模式的结构框架一旦被消解,枝繁叶茂、树根相连、因果递进的线性二元模式,就被一种移动的富有生命力的不断生长的块茎(rhizome)状态所代替。这是法国当代最富盛名的思想家吉尔德勒兹(Gilles Deleuze)和费利克斯瓜塔里(Felix Guattari)所描述的人类思想的状态。因为消解了对立的两极,非二元的广大中间地带的事物原本生动的、流动的和丰富的性质和状态被呈现了出来。这种状态决定了任何一种立场和观点都不是中心和唯一的,而是一种视角,是许许多多视角中的一个。正因为如此,我们就不难理解最近二十年来“超前卫”、“游牧主义”(nomadism)、“迁徙”和“移动”等等艺术主张何以在西方大行其道。

中国的文化历史从古典形态向现代形态的转变是外力所迫,而且这种转变始终伴随着反帝、反封建和政治意识的干扰,这就决定了中国当代的文化形态的混杂性,也决定了中国当代艺术没有西方那种逻辑递进的、链条式否定之否定的长期经历作为发展的基础。我们用最近短短二十多年的时间实践着西方长达一两个世纪文化批判的成果,这是中国的开放和融入世界经济秩序所必然带来的文化结果。这种文化形态上的混杂性在客观上使得中国当代文化不必像西方那样,要经历与主体性原则下的二元模式的长期艰苦斗争,反倒是造就了中国艺术在观念、题材、媒介和语言形式等等方面,突破既有的社会文化模式和思维模式的开放性条件和可能。换句话说,中国艺术更容易变原本基础不足的劣势为自己的优势,将艺术本应包容的生动、丰富、流动的性质和状态呈现出来。事实上,以开放的姿态、多元的手段和交融的视野表现当代中国社会现实的当代艺术,正越来越受到世界的广泛关注,它映证了世界范围内当代艺术的多样化和多元视角。

由此,我们可以形象地将中国当代艺术的景观体貌描述为由无数的高原(plateaus)构成的一个块茎。高原总是位于中间,不在开头,也不在结尾,它是一个避免朝任何高潮点或外部终点发展的连续、自振的区域,每一座高原都可以从任何地方开始,都可以与任何其他高原连接。同样的,对于块茎的描述也不能简约为一和多的关系,它不存在传统的逻辑递进的线性关系,它没有起始和结尾,没有主体和客体之分,却总是有一个中间,并从这个中间生长和流溢出来。我们借用吉尔德勒兹和费利克斯瓜塔里的名著《千座高原:资本主义与精神分裂症》(A Thousand Plateaus : Capitalism and Schizophrenia)中有关高原和块茎的形象化比喻,是想表明,新世纪中国的当代艺术由于自身所处的社会环境和时代条件,已经改写了文化和艺术上原有的二元模式的固定观点,展现出极为丰富的生成和流动特性。这就是说,对中国当代艺术的评价,已经不能简单地、孤立地依据观念、题材、媒介或者语言形式中的某一个,而是要依据未经剪裁的完整的艺术生态来做总体的考量。事实是,为数众多的中国当代艺术家从观念、题材、媒介和语言形式等诸方面对艺术深犁细锄,使得他们的艺术创作犹如千座绵延起伏的高原,彼此之间既相互独立又相互关联,激发出无穷的创造力和想象力。

注:原文发表于《七座高原:中国当代艺术展》展览图录,Min Art Gallery2007年版。文章有部分删节修订,收录于《中国当代艺术批评文库·高岭自选集》(2015年1月出版)