有一首歌里唱到“那一天我丢掉了你,像个孩子失去了心爱的玩具”,这句歌词用在画作“被”丢失的艺术家身上,好像格外应景。今天的一条新闻在圈里炸开了锅——“93年威尼斯双年展画作失踪:艺术家追画20年”。今天小意就带大家一起来看看,这位追画20年的艺术家和他那件最终被追回的《胭脂》。

还得从那个特殊的艺术年代说起。

1993年的“第45届威尼斯国际双年展”在意大利举行。栗宪廷参与策划“双年展”中的“东方之路”展,王广义、方力钧、李山、孙良、丁乙、徐冰、张培力、耿建翌、刘炜、喻红、冯梦波、余友涵、王子卫、宋海东等14位艺术家应邀参展。此届双年展是中国当代艺术首次进入西方重要的国际性大展。李山参展的作品是《胭脂》系列的三联画。

由于组织艺术家参加1993年威尼斯双年展并不是一个政府行为,没有政府批件,作品的出境和画家签证申请遇到重重困难。栗宪庭办出境时,海关跟他说,这批东西是非官方渠道出去的,回来时可能入不了关。但当时大家都知道这次参加威尼斯双年展是个千载难逢的机会,没有因为这个退缩,也根本来不及考虑后面的事。结束后,这批作品先是被运到天津塘沽新港,在港口滞留,后来栗宪庭找来香港汉雅轩老板张颂仁将这批作品运到香港保管,以后再找机会运回内地。

在此之后,李山多次向汉雅轩老板张颂仁要还自己的作品,张却表示这幅作品已经丢失。2012年,李山聘请了在纽约执业的美籍华裔律师李亚伦追讨失踪的画作。经过一年多的努力,和法律压力在今年10月28日,李山和孙良到香港和李亚伦律师会合,一同去汉雅轩取回了自己的作品《胭脂》。

李山

李山是谁?

李山是早期中国前卫艺术代表画家之一,七十年代末期的李山开始新艺术创作,八十年代参与中国美术新潮运动,在85美术运动中起着重要的作用。威尼斯双年展后,李山就到了纽约发展。从最早的《扩延》系列到随后创作的《胭脂》系列中从关心他个人的经历和遭遇,关注个人的文化背景;转而又着手创作《阅读》以关心生物本身(苍蝇、鱼、飞蛾等)。

李山是中国当代艺术最早的前卫艺术的代表人物之一,也许我们经常会把李山和伤痕美术或者八五新潮联系到一起。事实上,李山永远都是一个特立独行的人,就像他另类的生物艺术在中国当代艺术独树一帜,让人觉得好奇、想去一窥究竟,而又不想过于亲近而倾向一种冷冷距离感的感觉。我们很难去界定李山是什么固定的风格,或者很难把他同那个敏感又伤痕累累的时代划上等号,因为他总是在变,在突破自我,在探索艺术的真髓,而且是以一种乐观而积极的态度。不过,李山早期的“胭脂”系列和最近在创作的生物艺术系列,是他的两块最大的主题。

《胭脂》是一个成长的过程

李山《胭脂》系列的创作始于1989年一直持续到九十年代中,在1993年香港“后89中国新艺术展”中,“胭脂”系列作品集体亮相。从此“胭脂”成为李山艺术创作中的一个里程碑式的名片。李山在“后八九中国新艺术”的展览目录里说:“‘胭脂’在我这里是动词,企图把什么胭脂去掉时,这并非是一种意愿或方法,而是陈说一种态度,它滔滔不绝地告诫,艺术与作品、艺术家无关?艺术一旦受到关注,就成为其自身的蹩脚复印件,虽然我们每个人都可以得到它。”

就李山看来,近代的知识分子与古代的知识分子已离开很远,似有“人心不古”,针对这种情态,李山在创作中放弃了现实的意义而回到表层,因为这样的思考不存在针对性,站在另外一个角度看待事物。李山之所以创作“胭脂”一来在于追求意义的放弃,二来则似乎在思考与媚俗现象的联系。

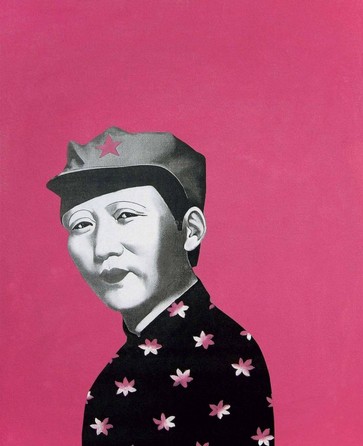

早期的《胭脂—毛主席》系列无疑含有“政治波普”的意味的。随后,李山的《胭脂》借用了一种超现实主义的现象性身体。《胭脂系列》,李山以柔媚的粉红色与流畅连绵的线条,绘制盛放的荷花形花瓣,色泽温润又柔和,有一种低调但精致的华美。

李山作品的市场收藏行情

身为当代艺术的元老级骁将,李山作品的行情成长走过了漫长的历程:早在艺术品拍卖刚刚兴起于中国内地的1994年,他的作品就开始上拍了,但其第一个成交纪录则出现在1997年。2004年中国艺术市场进入第二个繁荣期,李山作品的行情也开始同步发动,并出现了戏剧性的增长。这种快速放量直到2007年才出现了逆转,2009年春李山作品拍出2352万元的天价。这个价格是迄今仍然保持李山作品拍卖纪录的那副作品《阅读》(十联画),2000年创作的,从尺幅上看是李山所有画作中独一无二的,可谓巨幅中的巨幅。业内人士称,这个记录将继续保持为李山的个人作品最高记录。

由此可见,李山作品的行情经过长期准备后才放量拉升,有着比较扎实的市场基础。这一方面是因为其买家群体广泛,另一方面表明其作品具有较强的市场号召力。2012年11月在台北举办的李山个展,用整个台北当代馆呈现李山的“阅读”系列作品。在圈内人看来,李山的生物艺术独一无二,会有越来越多的人认识其作品的艺术价值与市场价值,人们有理由期待其作品在“稳健”的同时有更多上升空间。