自十年前的《艺术的阴谋》一书,学者河清确立了一个简单化的逻辑公式:国际当代艺术=美国当代艺术=美国颠覆中国的艺术阴谋。(河清《美式当代艺术投机已是强弩之末,中国人勿当接盘“冲头”》,发表于澎湃新闻)

对艺术的这些指控行为,会让人想到将任何文化和艺术的问题都上升为一种“政治正当性”的议题。文化和艺术,当然会涉及意识形态,但也不要忘了,文化和艺术本身仍有其学术上的自主性和自足性。

当代艺术基本形式源于法国

指称“国际当代艺术=美国当代艺术”,河清作为留法博士居然下此违背艺术史常识的结论,令人惊讶。

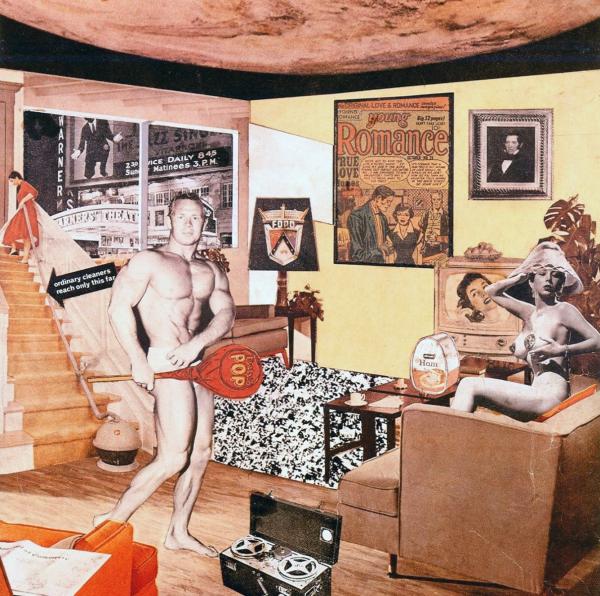

当代艺术几乎所有的语言形式,装置、现成品、观念艺术、拼贴、行为艺术、观念摄影等等,都是在1920年代的法国达达主义及其代表人物杜尚时期形成的,波普艺术的形式最早是从英国艺术家理查德·汉密尔顿开始的,录像艺术及其之后的计算机艺术,也是欧洲和美国同时兴起的,从语言的观念及形式上,当代艺术恰恰起源于法国,波普艺术是英国先产生,Video艺术欧美同时兴起,怎么能说“国际当代艺术是一种美国式的艺术”?

汉密尔顿,《什么使今日家庭如此非凡,如此有魅力?》,1956当代艺术的基本形式起源于1920年代的法国,当代艺术模式的正式确立是在1960年代末的两大流派:以德国的波伊斯和美国的约翰·凯奇为代表的激浪派,以及以法国的居伊·德波为代表的情景国际主义。两大板块中,欧洲就占了两家。如是说激浪派还是以美国人为代表,情景国际主义则是十足的法国产物,其学术声誉并不在激浪派之下。法国艺术在战后一直是以非美国化为立场的,何以断言战后的当代艺术都是美国艺术?

杜尚,《泉》,1917

杜尚的小便池仍在巴黎的蓬皮杜中心展厅长期陈列,“小便池”是否艺术品,法国人民自己就回答了。尽管有人不断质疑,但杜尚的小便池的艺术史价值是一个多数人的共识,也是现代艺术的常识,即现代艺术的主要诉求,是将艺术家从技法训练中解放出来,使艺术面向思想和艺术感官的丰富性,艺术家应该拥抱这个世界更多的精彩,而非限于某一技法的训练上,失去对更多事物的关注和享受。

杜尚的小便池将艺术体制和语境作为艺术创作的一个元素加以使用,是一个开拓性的举动。现成品的装置艺术是非技巧的艺术,做出来了,你会觉得它容易得谁都能做,但在当时的时代,有多少人能想到?想到了,又有几个人敢做?批评现当代艺术没有语言技巧含量的人,多是一种文化保守主义者,好像凡是不能像书法或者水墨画家那样训练几十年的技巧,都不是值得佩服的艺术。

佩不佩服是各人自由,有人佩服黄宾虹,有人佩服杜尚。你可以说,就算全世界人民都佩服我也不屑,不屑是你的自由权利,但若由此引出后半部分的逻辑:“当代艺术等于美国颠覆中国的艺术阴谋。”其性质就大变,由文化保守主义转为极左民族主义了。

被阴谋利用不等于坏艺术

承不承认杜尚的小便池是艺术,是否“好艺术”,这一争议始终存在,对杜尚也始终有一小部分人不屑。这在一个文化价值多样性的时代是正常的,但若指斥“当代艺术=美国阴谋”就已经越出了学术范畴。

“阴谋”是指不便公开的谋略。但在中国传统语境中,“阴谋”的潜在语义变成政治上的不正当性,近乎需要政治防范、管制甚至消灭的对象。从不公开的谋略的意义上讲,阴谋者不一定就是“坏人”,阴谋也未必是“坏事”。周恩来等老一辈革命者在中国革命期间,也使用过不公开的谋略,它是一系列革命的“阴谋”,有何不正当?

现代国家之间的竞争,会使用政权级别的政治谋略,谋略当然有公开的阳谋,或不公开的阴谋。现代政治学从不认为国家之间在影响力竞争上使用的阴谋本身,属于对错的价值范畴,它只是一个中性的政治手段而已。但即便阴谋者是坏人,是否意味着被阴谋利用的对象也一定是“坏人坏事”?

河清的话语逻辑假定了一个武断性的绝对逻辑,即美国利用当代艺术来颠覆中国,因此被利用的当代艺术也一定是“坏艺术”。这种推断明显简单化。中国的历代皇朝都在利用孔子及儒家,难道由此可以推断孔子及儒家也是“坏人”或“坏思想”?从明代晚期、五四运动至今,一直有对孔子及儒家的持续的诟病,但中国上千年的封建专制主义的挥之不去,错误的根源并不在于孔子及儒家本身,而是错在“罢黩百家,独尊儒术”的统治政策。

河清有关“当代艺术是美国的阴谋”一说,主要的例证是中央情报局对抽象表现主义的推广。且不说,这部分内容与英国学者桑德斯的《文化冷战与中央情报局》一书有关此议题的内容大部分雷同。桑德斯的书中也只是披露了一个事实,洛克菲勒财团推广抽象表现主义,是家族成员中正好有人供职美国政府,利用了私人关系,促使美国外交部为抽象表现主义的欧洲巡回展提供方便。

加拿大学者塞吉·居尔波特的《纽约如何盗窃了现代艺术的观念:抽象表现主义、自由和冷战》一书,为研究抽象表现主义与冷战关系的力作,此书也未提供有关中情局介入的文献资料。居尔波特认为,促使抽象表现主义成为美国战后艺术的代表的原因在于:1.战后美国的文化和艺术界,产生了一种强烈的领导世界文化和艺术的集体使命感;2.麦卡锡主义使得美国艺术必须选择一条中间道路,即政治上既不左也不右、在二战期间反对过纳粹、语言上具有前卫性且能被中产阶级主流所接受。这两大原因最终促使美国文化主流选择了抽象表现主义。

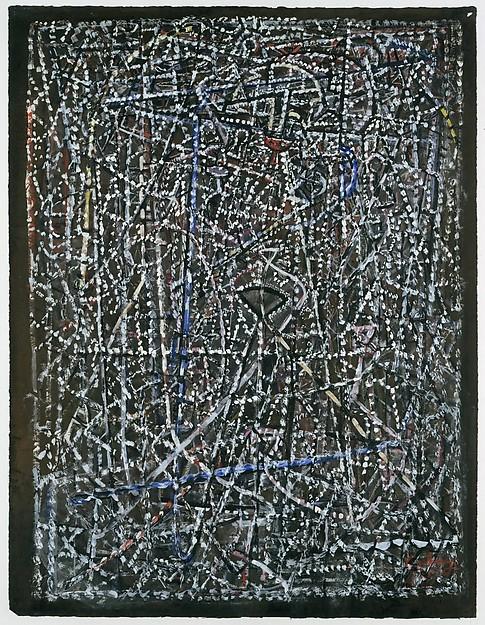

桑德斯和吉尔伯特虽然都确认美国的冷战背景、国内的文化政治以及洛克菲勒家族人脉推动了抽象表现主义登上历史舞台,但他们都没有明确指控抽象表现主义是中情局统一指挥下的一个政府行为。即使中情局以政府的战略行动将抽象表现主义纳入文化冷战,也是在抽象表现主义产生了一定探索成果之后,即抽象画家们的创作本身一开始与中情局的政治图谋是无关的。德库宁、马克·托比等人的抽象探索在二战前就开始了。马克·托比在1930年代中期就到上海,跟上海艺术家腾白也学习中国书法,之后又去日本京都学习禅宗。中情局的成立是十年后的事情。

马克·托比,《世纪之刃》,1947

当然,桑德斯在书中确实引用了美国的中情局人员有关文化冷战的理念,即抽象表现主义是一种没有政治的政治,对付社会主义现实主义的程式化的艺术,最好的“武器”是画面上没有任何现实内容的抽象艺术。由于采用了“极左”的文艺政策,使得上世纪五六十年代的社会主义阵营在文艺上单调僵化,渗透着个人崇拜和教条化、公式化的创作。

詹建俊,《狼牙山五壮士》,1959

在当时苏联、东欧和中国等社会主义阵营的极左文艺政策下,抽象艺术被看作资产阶级艺术,并予以禁止,很多抽象画家被打成右派。上海的著名画家吴大羽,文革后期只能躲在家里偷画抽象,还一再叮嘱吴冠中等私访他的弟子,不要告诉外面自己在画抽象画。

那时的极左社会主义以及美国的冷战政治,都将抽象艺术政治化,前者禁止抽象艺术,后者张扬抽象艺术,此即所谓围绕抽象艺术的文化冷战。在此意义上,美国的“阴谋”即使利用了“抽象艺术”又如何呢?抽象艺术本身因此错了吗?

当代艺术是前卫探索进行时

事实上,抽象表现主义属于战后现代主义的晚期阶段,尚不属于“当代艺术”。1960年代之后的“当代艺术”,是不是美国颠覆中国的一个阴谋,河清提不出任何证据,都是一些捕风捉影的结论。

尽管没有美国当代艺术阴谋的证据,但河清无疑是一个当代艺术“唱衰派”。

当代艺术衰落了吗?当代艺术仍是一个不断探索的前卫进程,像英国先锋导演格林纳威,美国艺术家琼·乔纳斯、马修·巴尼,伊朗女艺术家谢莉·奈谢特,这些当代艺术家仍具有先锋派的探索活力,格林纳威能算美国式艺术吗?

谢莉·奈谢特,《我即是秘密》,1993

河清所谓当代艺术的衰落证据是欧洲、中国“当代艺术”拍卖的一落千丈。显然河清博士对艺术收藏和市场同样缺乏常识,要知道,欧美顶尖艺术家的当代作品是从不上拍卖的,你见过马修·巴尼的作品上拍卖吗?欧美的顶尖当代作品的收藏主力是财团基金会,优秀作品都直接卖给基金会。河清博士跟国内无知的三流媒体一样,仅凭中国伪当代艺术的拍卖价格的虚高和回跌,就推断欧美同中国一样惨,那就大错特错了。

欧美重要的当代艺术交易并不发生在拍卖会上,而是艺术基金会的收藏。表面上,一些国内媒体声称,根据拍卖纪录,曾梵志的拍卖价格已经超过了欧美绘画大师,中国有一批收藏家进入了世界收藏前200强,实乃胡说八道。以欧美大艺术家与基金会之间的收藏关系,曾梵志怎么可能超过欧美大师?中国10个当代艺术藏家一年的交易总额都不足人家一个基金会的收购零头,怎么可能挤进200强。仅凭一个达明·赫斯特的拍卖数据,就能断定整个欧美当代艺术的交易衰落?大量的拍卖之外的基金会交易,河清知道多少?

总体上,西方艺术体制有相对于政治的独立的自主性,杰出艺术家的创作更有其学术上的自足性。不可能有如河清的“阴谋论”所指涉的,似乎一切当代艺术的创作和推广均受到政治势力的操纵。

波伊斯,《我爱美国,美国爱我》,1974

从杜尚、安迪·沃霍尔、波伊斯、约翰·凯奇、居伊·德波等杰出的艺术家,其艺术都是从反西方文化主流开始的,大都是晚年甚至死后,才获得殊荣。西方的当代艺术的杰出大师,生前大半生都是在跟主流苦斗,若像河清博士所指控的阴谋论,他们何须这么艰苦?

河清显然混淆了欧美国家的权力机构、私立的艺术体系和独立的艺术人三者之间的区别。虽然都属于一个国家,但政治也不可能完全操纵后两者。在欧美国家,不仅艺术人有创作上相对独立的艺术自足性,即便私立的艺术机构也有相对独立的自主性,不可能都乖乖听命于中情局的指挥。河清对欧美重要的艺术圈子而言,只是一个外围且外行的观察者,欧美重要的博物馆的负责人大都是由知识分子担任的,并不是如河清所想象的,欧美的艺术体系会自动配合情报局的阴谋。

民族责任感慎防民族主义

河清自称无意用极“左”视角去斥责为美国战略的“带路党”。但是“国际当代艺术=美国当代艺术=美国颠覆中国的阴谋”,这种对当代艺术的武断近乎是缺乏艺术史常识的。

事实上,并不存在一个所谓的纯粹西方。古希腊算是今天西方的一个历史源头,但古希腊灭亡以后,所有的思想文本都失传了,今天我们所出版的古希腊哲学家的著作,还是从阿拉伯文献中翻译回去的;古罗马及中世纪的基督教,更是从中亚的犹太教演变而去的;欧洲的文艺复兴的艺术和科学深受阿拉伯文化的影响。今天的“西方”,实际上是指17世纪以后以现代性为框架重构的“新西方”,包括德国康德的逻辑哲学、法国的启蒙思想、荷兰的市场经济、英国的工业革命以及法国大革命。

中国的印刷术促进了18世纪欧洲的新教改革运动,中国的园林、陶瓷影响了19世纪的欧洲园林及陶艺,儒家的理性主义影响了欧洲的启蒙哲学家伏尔泰、莱布尼兹,日本的浮世绘影响了法国的印象派绘画,非洲的木雕影响了毕加索的立体主义,中国绘画中的书法性、日本的现代书法影响了抽象表现主义的马瑟韦尔、克莱因、马克·托比,以及欧洲的塔皮埃斯等人现代主义的东方主义。美国前卫艺术在五、六十年代受到铃木大拙的日本禅宗的影响,受此影响的包括美国的激浪派和垮掉一代文学。

毕加索,《带着曼陀林的女孩》,1910

从17世纪以后的文明史或艺术史看,并不存在一个纯粹的西方文明或西方艺术,所谓现代性的西方,只是一个以西方自己的方法论吸收了世界各文化的因素后混血产生的新文明,这种现代性的新文明虽然率先诞生于西方,但其中有普世主义的文明成分。同理,也不存在一个纯粹意义的中国,今天的中国只是一个以汉族为主体的多民族共同体,唐代以后的诗歌、绘画、哲学甚至语言都一定程度受到印度佛教的文化渗透,晚明至今的汉文化更是受到西方文化的影响,今天的汉语发音和语法都是欧化的,早已不存在一个所谓纯正的汉文化。

有复兴中国的民族责任感,但要慎防民族主义。河清对当代艺术的粗暴界定和政治指控,反映了时下盛行的极左视角,即罔顾中西现代艺术在20世纪中期正走向互相渗透的事实,比如中国艺术吸收了抽象主义、表现主义、装置艺术、行为艺术、新媒体等艺术形式,而欧美艺术吸收了中国的书法性、禅宗观念等因素。尤其是到了马瑟韦尔、克莱因、塔皮埃斯等人的抽象表现主义,以及日本的井上有一等人的书法表现主义,中国的张羽等人的实验水墨,很难说是纯粹的“西方艺术”,或纯粹的“东方艺术”。而将1950年代欧美的抽象表现主义或日本的书法表现主义都一概说成美国式艺术,更是无稽之谈。

马瑟韦尔,《西班牙共和国的挽歌第110号》,1971

艺术在任何时代、任何国家都不可避免受到政治环境的影响,但在一个开放的社会和时代,艺术有其自身的相对自足性,每一代艺术人的人格也是有相对的自主性的。不管是在美国、欧洲,还是今天中国的开放社会,政治权力都不可能完全将艺术置于一种统一指挥的阴谋操纵。

即使存在一种政治上的操纵,艺术也只有阳谋,而没有阴谋。任何政治要借助艺术达到其目的,都要建立在大多数受众对这门艺术的自愿喜爱的基础上。也就是说,政治的操纵是通过艺术语言的阳谋效果来实现的,所谓阳谋的语言环节,是指这个艺术的语言要有先进性和未来性,才是艺术实现有效的政治诉求的前提。不然,动用强大的政治资源去推销一种僵化的或水平低的官方艺术,只能是一种无效的政治推广。

极“左”派经常持一种绝对主义的文化差异论,强调艺术专属于不同的文化体系,并无高低之分,何来先进与否?河清同样不承认有一种所谓语言先进性——是指一种自由主义价值以及开放性的视野。艺术史的主线由每个时代的先进性构成,文艺复兴艺术之所以具有先进性,在于它宣扬了一种男欢女爱的生命自由;浪漫主义艺术之所以具有先进性,在于它张扬了一种个体的自由权利;抽象艺术、装置艺术之所以具有先进性,在于它使用了一种更自由的艺术形式。计算机艺术则代表了一种更开放的未来性的艺术手段。

在中国革命时代,极“左”派站在一种马克思主义的教条主义立场,倒是一种信奉世界革命的普世主义视野。不知何种原因,在改革开放时代,极“左”派突然转向一种民族主义的反西方(美)主义。从民族主义的视角,极“左”派大概也忘了中国的历史常识,即中华文明的鼎盛时期,恰恰是儒家文化及其背景下的文人艺术,代表了当时世界上的一种先进性和未来性。

中国的科举和文官制度是当时世界上先进的政治制度,英国在19世纪就率先吸收了中国的文官考试制度;与欧洲的写实主义绘画相比,中国的书法和文人画是当时的先进语言,中国毛笔自由书写的表现力以及抽象性,不仅是当时世界上最自由的艺术形式,同时更能体现艺术家的个性自由。到了明代以后,中国的儒家思想和文人艺术失去了活力,西方的哲学和艺术的现代性比我们走得更远。

17世纪以后中国的文人传统和西方的现代性,不再是一个封闭的文化体系。宋明理学是禅宗化的儒家,西方的现代性是吸收了亚洲、非洲等他者文化的混血的新文明。从19世纪末开始的西方现代主义的艺术运动,并不是一个纯西方的现代艺术运动,而是一个吸收各文化因素的世界主义的文化整合,即一种以现代西方的方法论为出发点的混血的语言模式。

19世纪末,西方的现代主义运动并不仅是以自己的哲学方法和工业社会的经验为基础,西方的文化人还奔赴世界各地,对各个文化体系的古代艺术、民间艺术、原始艺术、部落艺术作了全球性的田野调查,并吸收和转化了其中的精华,这是西方现代主义的普遍主义所在。当然,有人可以用帝国主义、后殖民主义视角予以看待。但不可否认,“帝国主义”做了一件恶推动历史进步的事,为第三世界保存了大量文物,并对此进行了科学分类、历史梳理和博物馆展示。

事实上,中国不可能再恢复原汁原味的艺术传统,中国的新艺术只能是从传统出发的世界主义的混血创造。所谓西方现当代艺术,是一种以17世纪以后新西方的方法论进行世界主义文化整合的新艺术,它的核心方式当然是康德以后的思想方法,但不能因此说,西方现代艺术的语言模式是纯粹西方的,更不能说是美国式的。尤其到了1950年代的抽象表现主义以及1960年代的激浪派,语言观念都来自禅宗的哲学。

所谓美国式的艺术是一种事实而非意识形态概念。在一个全球化时代,不可能存在一个封闭的文化体系,文化差异也是相对的。全球化的时代需要一种国家认同以及民族责任感,但谨防变为一种抹杀现代性中普世主义的民族主义。人类史上,民族主义并非先天具有,欧洲的民族主义产生于17世纪,中国则产生于19世纪中期的鸦片战争以后。春秋战国时代,孔子及士人在各国君主之间游走,寻求自己的才华释放,并建构有关伦理、政治、哲学的普遍主义思想。

在全球化的时代,艺术是一种以传统为出发点的文化混血的世界主义视野的创造。艺术创作首先是一种个人与世界的关系,其次才是个人与民族的关系。艺术人心怀一种民族责任感,但不是以民族主义为创作教条,更不能以阴谋论拒斥对西方艺术的吸收。

如果孔子当年想到要创造一种鲁国哲学,还会有儒家吗?但是每一个山东人都会以孔子为家乡的骄傲,后者即是个人与民族的关系所在。

(作者系中国国家画院研究员、文艺批评家,本文发表时略有删节)