1985年,吕胜中就开始深入到陕北的农村采集民间的图式和纹样,考察当地民间美术的脉络和触摸民间美术的生命肌理。他最喜欢去的是陕北的安塞,住下来后,就可以到周边的县里去。大多数地方要徒步走,有的地方自行车也没法骑。有一次,吕胜中牙疼病犯了,要去镇上,村民把自家的自行车借给他,本以为会快些,结果是只能一路推着走,反而成了累赘,不用说上坡,单就是一尺厚的虚土,也是没有办法骑车子的。乡野考察要收集实物、剪纸,对民俗事件还需要拍一些照片,当时有一个相机很奢侈。他就借了一台相机,黑白胶卷,买彩色胶卷太奢侈,不舍得用。吕胜中回忆说:“当时读研究生工资是40多元。反转片40多元一卷,是一个月的工资,所以买胶卷都是计算着的,一般用黑白的胶卷,拍重要的地方才用彩卷,相机装什么胶卷决定行走路线。那个时候下乡不用花什么钱,住宿在老乡家里不花钱,汽车很便宜,现在要下一次乡,花钱太多了。”

吕胜中去陕北,基本上都选择腊月,在那里过春节。因为只有过春节,才能集中看到最丰富、鲜活的民俗活动。1989年2月5日至2月19日,吕胜中作品《彳亍》参展在中国当代美术史上有“分水岭”意义的《中国现代艺术展》。由于1988年10月,他和徐冰两人在中国美术馆刚做过双个展,他展出过《彳亍》,因此布展就由家里人操持,开幕当天他才从陕北回来,撤展前他就又回陕北去了。

李可染先生曾讲过面对传统,今天的艺术家要“以最大的功力打进去,以最大的勇气打出来”。1985年,“小红人”逐渐成为吕胜中艺术创作的基本语言。吕胜中1984年进入中央美术学院年画连环画系读研究生,并没有想到之后用剪纸创作。1987年,他在进行毕业创作《生命-瞬间-永恒》的过程中,这种想法才逐渐明晰起来,那年吕胜中35岁。当时,吕胜中在深入传统的时候并没有和当代艺术截然的分开,也没有执意非要做前卫艺术家。吕胜中对自己当时面对85大潮的激荡环境时的态度是:“自己不落后的这种自信一定有的,我有想法表达出来,但不一定非要去参与一个什么组织,贴上标签。后来被贴标签这是不可避免的,人都容易被标签化。”因为反对贴标签,在都回归传统,反思传统成为普遍的风潮时,吕胜中又上了实验艺术这条船。

吕胜中1985 陕北安塞砖窑湾

反思八五

当时,在吕胜中看来“85新潮”的一个特征是“反传统”。80年代,从山东考来美院的研究生大概只有吕胜中,他很珍惜在美院的学习生活。85新潮初期,他和徐冰都没有直接地去参与其中,那时候北京比外地的活动少些,只有在美术学院里大家热闹,参加一些活动后,“作为当时一个年轻人一定会有激动,也是随着逐渐搞起来了。我学的是民间艺术专业方向研究生,但85口号是‘反学院、反传统’,对学院是叛逆的,对传统是否定的。那个时候谁要传统一点都会被质疑。我当时就被民间艺术系本科学生,质问‘你还去采风,都什么时候了,你还弄这个东西,是一个当代的知识分子吗?是当代艺术家应该做的事情吗?’当时我个人也是满腹的困惑,觉得新的美术运动或者是一个新的思潮,是否就应该这个样子?”对于当时的同学的质疑声,他也在反思。

“文革”之后的80年代、90年代是中国艺术起伏跌荡最激烈的时期,人们不断求新、求变的热望变成巨大的潮流,八五并不是固定的一个样貌,我们用什么样描述89年大展或者是一些群体的形态、主张?都不是特别准确。吕胜中认为:“八五新潮是各种各样的思潮,混杂在一起的总体概念。一开始大家都喜欢形式美,从原来单一写实叙事的模式里面走出来,大家开始追逐形式美,比如出现变形。变形就是好的,有才气的,就是新的。到后来我都抽象了你还变形?后来开始出现各种材料的实验,又到装置、影像的概念出现,都在80年代美术的大思潮里。89大展以后也没有中断,人们开始冷静下来了,很多艺术家出国了。所以,我知道有一个出国的艺术青年就是这样,带着一批学达利的油画去国外找不到认同者,本来认为出国以后自己一定是大师。但在国外反而更找不到认同,很失望。最后回归中国传统的元素做东西去。通过这个故事,八五从某种角度上来讲,并不是哪一件作品在艺术史上有多大的意义。85新潮把西方近现当代艺术美术史的各个流派都演示一遍,在那么短的时间内,迅速上演了半个多世纪以来的西方现当代艺术史,你有我也有。那个时候,更是一个以西方准则作为评判标准的时期。中国人不但说洋气为美,新的样式也成为自己的典范。这种演示的意义不在于哪个作品可以书写世界美术史,而是这个事件像我们国家的经济、文化、改革开放的发展速度一样,迅速地把西方那么长时间的文化在四五年之内一下子演了一遍。尽管有些人反对,毕竟在中国美术馆演了,登上主流的大雅之堂了,这个事件本身比某些作品要有意义得多,重要得多,尽管是被叫停。但是已经形成了一个事实,文化界的狂欢已经达成了,到了1989年以后人们开始冷静下来,去了西方以后,能看到往日崇拜的大师们的原作了,甚至慢慢有机会和这些人一块展出,这个时候会更冷静下来看自己,去寻找自己的位置,再去反思八五。”

在今天吕胜中看来:“85新潮的精神是让中国艺术家不断地反思,给自己重新定位。时至今日85新潮没有淡化,说明我们今天的艺术还没有力量刷新它,没有形成新的历史。我觉得年轻人应该学会刷屏,把85刷掉,重新建立新的艺术秩序。85新潮时期建立的艺术准则、艺术生产方式甚至还在被沿用着,不应该有的这种现象。我觉得学院毕业的年轻人逐渐更加成熟会从八五的阴影里走出来,创建新的艺术秩序,这个可能性是有的。”

八五时期创作诉求的差异

在吕胜中看来,八五时期的艺术家个体的精神力量和表达诉求是主体,而现在喝采变得很重要了。“我把这个话喊出来就够了,我把这个事做了就够了,不管别人看不看,知道不知道,反对不反对都不知道,这种精神今天来看是特别特别珍贵的。”那个时候,展览甚至都没有场馆,也不为了展览,就是很私秘的情况下做的,自己拍了一些照片就完了。诉求的要害不在于作品,当时事件和当时在艺术家心中洋溢的精神,是珍贵的。那个时候人们要求创新,要求变化是非常剧烈的。与今天相比,今天一天有十几二十几个展览在北京开幕,参加开幕式都忙不过来,但是从艺术家求变、求创新、求探索这种有效性的角度来讲,和那个时候比还是有有差距,那个时候我觉得把这些艺术家叫得前卫一点不过分,那个时候艺术家就是想冲锋陷阵,就是想我为这个牺牲都可以的,我是做了一件很壮烈的事情,周围未必有人喝采。“不像今天的艺术家要做一个展览,喝采变得很重要了。”

吕胜中《彳亍》主体部分

展览环境的差异

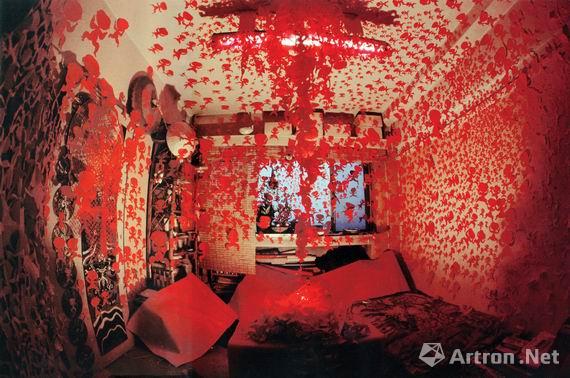

当1990年就展出过的作品《招魂堂》,重新出现在北京尤伦斯当代艺术中心开幕展《85新潮:中国第一次当代艺术运动》时,作品其实和原作有了很大的变化。吕胜中最初做这件作品是在他的工作室做的,他的工作室就是他的生活空间。在尤伦斯复制以后变了性质,原来生活场地的那间房子本身成了艺术语言的一部分,成为表现的主要元素了,这个和原来有所区别。他复制了那个房子,包括80年代的生活场景,艺术家的工作状态在里面有所体现,《招魂堂》里面的“小红人”是另外一个层次,这两个层次叠加起来形成了尤伦斯展览的《招魂堂》。开始他并不是特别明确“复制”这个概念,“做完了以后我个人还挺感动的,我在那个房子里面布置的时候,我创造了一种时间和空间的力量,因为我在这个房子待上十几二十分钟后,完全忘记是在一个美术馆里面,我想不到自己在美术馆里面,而不是在我的家里边,我还在里面很狂妄地抽烟,出来以后《招魂堂》的门口对面就是耿建翌三张大脸,让自己感觉是穿越一样的感觉,尤伦斯回顾的做法和原来意义上《招魂堂》的作品不一样了,这个和整个尤伦斯的展览也是,实际上那个时候展出不是85当时的情景,想尽可能恢复当时的情景,我复制比较好,尤伦斯比较满意,整个展览和原来八五时期的状态不一样了,当时很多艺术家的作品是很疯狂地玩似的,很即兴、狂野的感觉,现在被放到美术馆的环境里面,环境的变化形成对比,85本身有着另外一份力量。尤伦斯的展览把八五时期的东西当成艺术品去做了,当时的作品是艺术不是艺术并不重要,而是你们西方有,我们也有,我们能怎么样,甚至当时有人看没人看都不重要,到尤伦斯的时候有人看变得很重要。

吕胜中1988 《彳亍》展出场景

由传统打入当代

著名批评家刘骁纯博士在《神路》一文中分析吕胜中的艺术发展大体经历了三大阶段:第一阶段,从山东母校留校任教直到读研究生初期,即从一九七八年到一九八五年春夏之交,属于年画探索时期;第二阶段从一九八五年到研究生毕业创作,属民间艺术的醉梦阶段;第三阶段从研究生毕业至今,属民间艺术的惊梦阶段,即艺术发生剧烈的现代蜕变的阶段。第三阶段即现代形态阶段,吕胜中从古老的东方民间传统中走出了中国独立的现代形式之路,它的重要性远远超出了作品本身。第三阶段由两大部分组成,一部分是一九八八年和一九九一年的两次巨型剪纸展,一部分是贯穿于两届展览之间的“招魂”活动。吕胜中在这个阶段的开创性是系统的、系列的、已经引起了广泛的影响。

1984年吕胜中从山东师范大学毕业来到中央美术学院学习,他对自己的要求是不能整天光玩新潮,学业不能放弃,当时他和徐冰聊他们做的前卫的创作,有时候也参与去看,但是他们都没有直接去做。当时吕胜中要完成学业,就要大量采风、调查。读书期间他有一半以上的时间都在农村生活,但前卫艺术的发展也是极有诱惑力的,琢磨这个作品好不好,当时没有想今天的事件比作品更重要,光想作品好不好。自己有信心做得更好,虽然考虑这样的问题,但始终没有动手,甚至到毕业创作的时候有一些带有装置性质作品的方案,由于学校的规定是毕业创作要规矩一些,所以毕业创作也没有做,就是画。而参加1989年艺术大展的作品是毕业创作想做的方案,在美术馆做展览就是需要有机会把积攒的想法拿出来。

吕胜中1990-招魂堂

1988年开始,吕胜中在创作中突破了剪纸本身的二维绘画性,开始走向纵深空间,积极参与对社会文化的深层讨论当中,不拘泥于某一种形式,涉及到装置、行为、影像等诸多方式。在吕胜中看来,这些形式,本就存在于民间。吕胜中和徐冰的两个双个展在美术馆举办,徐冰的作品是《析世鉴——世纪末卷》作品展,他的作品是《彳亍》。

吕胜中在学院的环境,以学院的工作方法和状态介入到85新潮美术的大潮里去。吕胜中并没有想要去当前卫艺术家,他不管是不是前卫,是不是现代艺术、当代艺术,也不管怎么评价。在中国美术馆的展览成了美术界的一个话题,我们被好多批评家称为新潮美术的跨越或转折点。我们从语言上有自己的语言,都用了一些中国传统的语言元素,另外制作上也比较精到。那个时候有好多反对者说他们是学院派,学院里哪有剪纸教学?版画也不教单刀木刻,都是最基本的语言。徐冰就是单刀木刻,不是西方的版画刻法。1988年展览之后,各种媒体报纸那个展览成了美术界的话题了,很多人做展览有半年多,很多人在那儿开幕谈论他们的展览。一开始他们并没有参与群体,搞一些活动,一方面与美院有关系,美院是有点儿矜持的态度,说是美院保守,其实不保守,吕胜中和其他人一样有一种创新的诉求,有一腔热血,只不过美院所处的位置,都是稍微矜持的学术态度,我们当时做展览也是觉着心里非常有把握了,才拿出来,这一点我们真的步入人家其他新潮美术家很有冲劲,不管怎么样,我们不是有想法要酝酿,捂热了,酝酿成熟了拿出来。

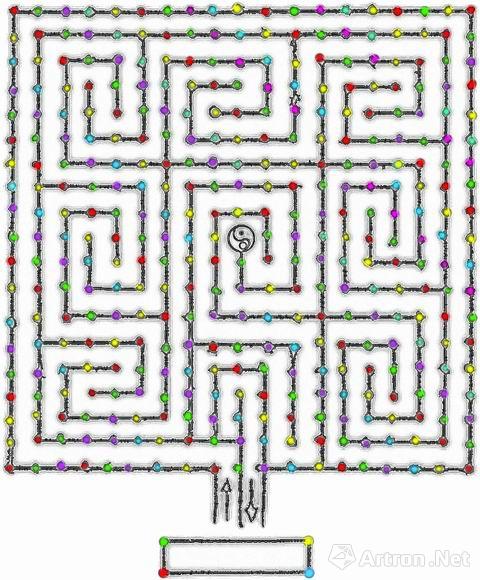

吕胜中的作品《彳亍》是把民俗活动转化为美术馆视觉化的作品。在北方民间有一种民俗的仪式——转九曲,做一个九曲迷宫一样的大阵。在冬天庄稼地里做一个大镇,用杆子做360盏灯,组成一个九曲黄河阵,村民要在里面转,在里面拐来拐去的,转迷宫转完了,保证能解决很多问题,保一年能顺利。

陕北安塞沿河湾正月民俗九曲黄河灯阵平面图

他走了一次迷宫,开始觉着无聊,在里边转来转去,那么长时间转出来,还说不能钻出来,不能走捷径,终于走出来了,走出来的一刹那,突然感觉悟到了什么。“出口也是入口的地方,转了半天又回到原位,出来那一刹那我突然有点儿感动,觉得很像一个生命历程的演示,就像我在我的人生历史中积累了一次人生全部历程的经验。我们一生当中都无畏,都会去顺顺利利,这个很像世界观的一次课程,陕北人每年都要享受这样的一次哲学课,所以他们对生命的理解比我要清楚得多,我一下子觉着我特别想把这种东西带到文明社会让大家分享。”

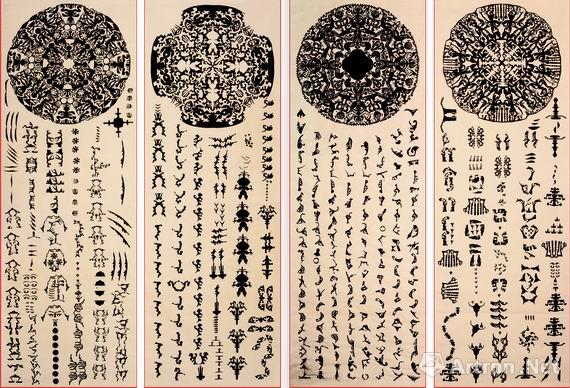

吕胜中的作品《彳亍》是陕北人的世界观、哲学课,只是吕胜中用今天的语言给读写出来了,那件作品变成一件视觉化的,并不是人们可以在里边走,人们可以用眼神看路径从里边走出来,美术馆展览还有其他的作品都是有剪纸的方式,当时用剪纸的方式没有故意想找一种偏旁冷门的形式。只不过在民间采风当中,他发现剪纸有了一个与其他的艺术形式不可替代的语言特性上的一种优势,这种优势正适合去表达有关生命主题的需要,他原来不是剪纸巧手,后来他学会了。但是有一种压力,当时剪纸并不是在美术界公认的一种艺术形式,版画是公认的艺术形式,剪纸不是。1988年10月份,在中国美术馆的展览准备了半年多时间,具体制作有半年左右的时间,那个展览会和当时其他展览相比,就是从制作、准备上,从一个作品的推敲精神程度上会有一些不同,也得到了一个普遍的认可,从这个展览开始,他被认为是一个前卫艺术家,是一个做当代艺术的一个人,原来大家都觉得我是一个传统的一个文化的研究者,从那个时候开始他逐渐产生特别希望把传统的东西带到当代语境当中来,传统的语言形式,也在为这个事做了很多很多的努力,另外也不断地做着传统文化研究的事情,成了一个双栖人。

吕胜中1988-开花落花

创作状态的差异

八五新潮时期,普遍还没有艺术品商品化的想法,因为当时人们不考虑卖不卖作品,这种艺术精神上的享受和创造价值在艺术家心目中比较重,不像今天做作品考虑有没有市场这样一个事情,这些都是差异。吕胜中认为这些都是和原来大不相同的,应该说85时期的艺术家比较纯粹,纯洁。今天很多作品大制作太多,因为要支撑一个美术馆,这些都不可避免。吕胜中举了个例子,古元的作品都在七平方米的房子里做的作品,后来说大房子出不了好作品,这些东西也是今天我们需要警惕的。他个人也希望有一个大工作室,但是真有大工作室能不能做大作品,也持怀疑态度。有一些情况是历史无法浮现的,就是那个时代的景观,今天有今天的景观,明天会有明天的景观,他觉得回顾85新潮的艺术精神是最珍贵的。《招魂堂》这件作品到了798已经不是原来的作品,原来的作品想给自己看,不想别人参观,只是想解决自己的问题,到了美术馆大家看了,甚至连同自己住的房间都是供人观赏的东西。2017年这件作品将要在古根海姆展出,包括原来那个房间都成了可观赏的作品。他说:“谈85当时蕴藏着艺术家作品中体现的艺术精神是应该去重新回味的,这在今天很难找到了。”

吕胜中魔术与杂技

以图像表达人格

90年代,吕胜中从潘家园能够淘出自己要找的民间秀片,这两年越来越难找了,但他已经积累了大量的实物,如果整理出来完全可以做一个“绣片”博物馆。吕胜中有一件绣品,是山东地区门帘上的带子,他说:“上面有个莲花的纹样。是农村妇女绣的,绣的漂亮在哪里?绣出中国女性的全部人格,实际上是一个女人的全部美学象征,什么叫闭月羞花,什么叫含情脉脉,什么叫低调?从莲藕开始低垂着的曲线,花叶低垂着,不张扬,莲花正在盛开的时候害羞的侧过脸来,不张扬,虽然美,不让随便看到,转过脸来,低垂着,低下头,不仰着天高攀去;还有一种含义低垂的莲蓬,莲子又有可能落到泥土里边去繁衍。整个调子中国女性追求一种优雅的美,多有文化,这个女人多艺术。这个东西让我看到他们的创造力真是不得了,堪谓经典的艺术。像这类民间经典的例子太多,太多了。”

在吕胜中看来如何把自己的人格用图像语言表达出来,这是今天的艺术家没有做到位的。把人格精微的表达出来,才是永恒的艺术。

最后,他说:“我们今天只说85体现的精神,今天值得回味,但是很难再去重现,也没有必要再去重现。”