在红旗招展的年代中,他们偷偷摸摸地在地下搞现代艺术,成为边缘

在越来越商业化的今天,在当代艺术肆无忌惮的面前,他们也主动选择了边缘

———艺术评论家栗宪庭

“赵文量,你又跑题了。”

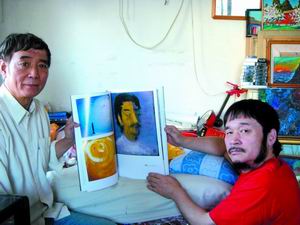

“杨雨澍,你也乱了,你也动感情了。”两位老人在小屋子里争了起来。为了筹备9月9日—11月20日在北京举办的“无名画会”回顾展,赵文量和杨雨澍如同大海捞针,掸掉厚厚的尘土,用图画讲述历史的记忆。

“跟他们合作,太累了。”策展人高名潞感慨,“画不让别人碰,卡纸装框,每件事情都要亲力亲为,标签就反复换了好几次。临近开幕,又提出换画,要求哪张画必须和哪张在一起。”

今年,赵文量69岁,杨雨澍62岁。

去年,赵文量做了脊椎大手术,瘫痪近一年,经杨雨澍的悉心照顾,又重新站起来。两个人随即投入画展筹备中。

这是无名画会的第三次展览,上一次在25年前,再上一次在27年前———1979年。

1977年,现任北京美术家协会主席刘迅刚刚脱离长达9年的牢狱生活,回到美协的领导岗位。他听说有一批在“文革”中仍坚持画画的青年,深受感动,要为他们举办首次展览。要公开集体亮相就要有个名字,大家思前想后———“星期天画会”、“等待戈多”,都被觉得不足以涵盖画会的活动。最后赵文量拍板:干脆没有名字!

“无名画会”由此而来。

“1979年7月7日-29日,北京无名画会的作品展览在北海画舫斋开幕,引起观众和美术界的强烈反响,平均每天参观的人数竟达2700多人次。”艺术评论家栗宪庭在《再访赵文量和杨雨澍》中回忆。依此计算,展览22天,总计有近6万人次到现场参观。

除“无名画会”的画展外,当年陆续展出的还有新春画会、四月影会、星星美展等。对中国艺术界而言,那是一个激动人心的年份。“北京‘星星美展”、‘四月影会’、‘今天’、‘无名画会’及‘第五代’导演中的一些文艺青年每到星期天经常聚集在圆明园玩。”作家查建英在《八十年代:访谈录》中这样回忆。

1968,《偷听音乐》

北京南城方庄的一座旧塔楼,一间根本看不出厅室结构的房屋,就是20年来他们共同的家,也是创作室———更准确地说,应该是一间仓库。房间里堆放的都是大大小小的画框,直顶天花板。所有能够行走的空间,都是仅够一人通行的窄道。两张单人床仿佛都被压缩在画框中,既是床,也是椅子。房子的窗帘已慢慢风化成一节一节的碎布条,而且破碎的面积仍在蔓延。赵文量挤坐在床和桌子间,杨雨澍则对坐在一把小凳子上。

他们讲述起创作经历,眼睛总会泛出光芒,仿佛周遭不复存在。他们还能够清晰记得每一幅画的故事,包括创作时的日期、天气、周遭的环境,以及自己当时的心情。

1956年,赵文量画出了自己写生的处女作——《大树麦田》,画面很简单,就是一片麦田和一棵大树。“那年我19岁,大哥从抗美援朝战场回来,知道我喜爱画画,陪我去黄寺郊区(现在市中心)写生。我现在都不明白,为什么第一次作画就能如此完整。”

从那天起,赵文量就没有放下画笔。

1959年,在熙化美术补习学校,22岁的赵文量和15岁杨雨澍结为莫逆之交。杨雨澍是赵文量的第一名学生。后来,他们又结识了石振宇。“文革”中,他们3人仍然坚持偷偷作画,寄情山水。

很多时候,他们的画形同日记。1966年8月18日,毛泽东接见红卫兵那天,赵文量、杨雨澍和石振宇全天在十三陵写生。那天,赵文量创作了《八月十八日》———画面空无一人,只有十三陵红色围墙和大树。他在画的背面写下:“此画作完后……我停画45天。到10月2日重新拿起画笔。”

这是他们数十年艺术生涯中的惟一停顿。但是,“虽然我们没有画画,还是在抢救藏画。”回忆起当日情景,杨雨澍还会心惊肉跳。

“8·18”之后,他们的抢救工作分几路进行。杨雨澍把自己搜集的苏联艺术品图片、画册、明信片,装在赵文量用母亲给的10元钱买来的柳藤箱里,托同学带到外地。

“当时很幼稚,以为送到外面就安全了。”石振宇扛到火车站,从人民机器厂下班后的杨雨澍随即赶到。红卫兵执行任务,要检查箱子。柳藤箱打开瞬间,苏联艺术家创作的浴女图滑落出来,杨雨澍一下子就跪上去。检查者没留意到这幅画,就被其他人叫走,而站在杨文量身旁的铁路工人,也没有揭发。这幅浴女图至今还保存在家中。

失去联系1个多月后,1966年9月底,赵文量、杨雨澍和石振宇在虎坊桥晋阳饭店旁边的快餐部里再次相会。他们兴奋地商讨着如何继续画画,并决定把画箱改小,藏在军挎书包里。画箱改小,画幅自然更小。

本次“无名画会”回顾展参选展品主要集中了他们1960-1980年代的作品。这些画的共同点是小,有的只有明信片大小。“我们‘文革’早期的画,平均宽度是15厘米,一般来说不会超过25厘米。到了后期稍微大点也就宽20厘米,最大不超过30厘米。”赵文量说,“现在流行的画,一般都是2.5米乘3米的规格。”

旧杂志、旧包装纸盒、旧三合板……手边能抓到什么就用什么,厚的材料直接刷上底色,薄的纸多张粘起来再刷底色,就成为他们的“画布”。直到1980年代,学生搞完装修,还会把剩下的三合板送给他们。在他们作品的介绍中,经常出现这样的奇特字眼———“《荒漠》,1966年,三合板”;“《萧瑟》,1989,草板纸”……

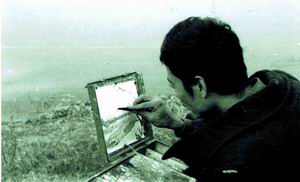

恢复创作的初期,他们经常去十三陵、香山、八大处远郊区,为的是避开熟人。

在那段特殊的年代里,野外写生既是让人兴奋的,也令人充满恐惧———“有时骑马的人过来盘查,马鬃毛甩到后脑勺,能感受到马呼出来的热气。”在郊区作画,有时还遭遇农民举报,声称画箱是发报机。

那时候工人最光荣,怀揣工作证就是护身符,如果遇到有人质疑,他们就回答:“工厂要办黑板报,我们来练习。”这套说辞,大多数时候都能过关,但被迫当场把画撕掉的情况也不少。一次,赵文量和杨雨澍到十三陵写生,他们分工合作,一个画南边,一个画北边。一个穿军装的人走过来,对他们说:你们画的合起来,不就是一份地形图吗?最终,这次画的全都当场撕掉。

很多时候,一个地点,他们会重复画,根据不同心境呈现不同的版本。“我经常在春天画秋天,白天画黑夜。”赵文量说。

随着年份的变更,作品的名字悄然发生着变化。1960年代是:《夕阳独坐》、《荒漠》、《野渡无人舟自横》;后来慢慢变成:《彼岸》、《劫后》、《北海公园开放了》、《冬之梦》。

1968年,赵文量创作了《偷听音乐》。约32开纸张大小画面上,两个身影在听音乐。“这是杨先生和我小女儿,在一个同学家,听钢琴曲《致爱丽斯》。当时,我们把被子和褥子都挂在窗户上,以免被街道上的小脚侦稽队发现。”说着,赵文量轻轻哼唱起旋律。“2001年我去做打印品,旁边有个孩子还问我,听音乐还要偷听?”

1976,《一穷二白》

本次回顾展按照远郊—玉渊潭—什刹海—家,这几个主题地点展开,这也代表了社会气氛由紧张到放松的过渡,

从红八月到1968年,他们只敢到北京远郊的十三陵、香山和八大处等地写生,当时的作品,常以“去十三陵途中”为题。

1967年,赵文量搬到什刹海,但也不敢在附近作画。他们从郊区一点一点往城里“挤”,直到“文革”之后,他们的画作中才开始大量出现什刹海和附近的鼓楼、北海。

1973年后,比他们年轻10岁左右的马可鲁、张伟、史习习、王爱和等20多位青年人插队返城后,通过口口相传或现场搭话的方式认识了赵文量和杨雨澍,再被他们手把手教出来。张伟就是在杨雨澍写生时,站在一旁看,慢慢熟识起来,然后由杨雨澍亲手示范教其绘画而加入的。

这些年轻人聚集一起,常常去玉渊潭(钓鱼台)写生,也被称作“玉渊潭画派”。当时也有人把他们称为“裴多菲俱乐部”、“地下黑画会”、“玩弄形式的人”……

1973年,杨雨澍画了石振宇家的一把壶,下面是已磨黑的凡高画册。“一般人画咖啡壶、烟斗、银刀银叉,都是洋人的小资味道。凡高画册代表我对艺术的理解和追求,壶代表我在‘文革’中向往一种安定的生活,有个住处,能够安心画画。”杨雨澍说。

石振宇家里有3本凡高画册,“文革”前在灯市口一家旧书店买的,“印刷质量非常差,像熏鱼的赭色。”杨文量说。

1976年,赵文量创作了《一穷二白》———灰色背景下,一张小桌上放了一个苹果和一个碗,乍看上去像静物摆放。“我们从来不刻意去画,都是真实地发现。”当时唐山地震波及北京,赵文量家的墙裂开,“三面墙都坏了,南墙的砖头都可以抽出来,轻轻一推,来回晃。街道的人看过后说,不能动啊,如果把墙推翻了,则以阶级斗争论。到毛主席去世,都来不及修好,还是自己粉刷的。这是给工人喝水用的碗,家里没有杯子。”

当时,小管颜料是2毛3分钱,大点的3毛9分。由于经济拮据,他们用料都很节省,画面就显得很薄,“但是很到位。”

赵文量在一家街道工厂工作。他经常请病假去画画。厂里知道他自幼体弱多病,批病假批得很爽快。病假请多了,工厂就不让他去上班,把他打发回抚顺老家病休。从抚顺回来,为了工作问题,他经常带着女儿去上访。上访多了,就成了习惯:他去上访,人家让他回去等,他就出来,牵着女儿到附近画画,第二天再去,再到附近画画。

杨雨澍在北京一家机器厂工作。他形象健康,请病假的路子行不通。他家庭出身不好,与遇罗克同属厂里重点观察的3个人之列,星期一到星期六都只能乖乖去上班,星期天才出来写生,“用七分之一的时间绘画”。

有一次,他们在外写生,突然后面有人说:你们竟然在画画?他们吓了一大跳,回头一看,原来是遇罗克。这是赵文量与遇罗克惟一的会面。

遇罗克去世多年后,他的弟弟拿着一张很小的照片来找赵文量。当时赵文量的人物素描在朋友圈中被高度认可。1983年,遇罗克去世13年之后,赵文量创作了《遇罗克像(划破黑暗夜空——一颗早逝的陨星)》,遇罗克弟弟的评价是:比本人漂亮一点。

1982,《夕阳独坐》

1979年和1981年两次展览,让外界更多的人认识了“无名画会”。刘海粟当时说:“我到广东、广西、江南、江北、楼上、楼下,到处是千篇一律、千人一面,今天在这里我才见到创新的东西……一看画就知道你们没有见过外国的东西,都是自己的创造……听说你们没有进过学院,太好了。中国人总喜欢把学院办成衙门,一进去就坏了,我是多年的院长,深知这一点。”

但同时,1980年代初期,随着西方美术思潮的引进,成员们纷纷选择了“入世”、“入时”的道路。有的出国,有的去教书,有的改行做设计、做编辑,还有不少人“下海”去了。留下的、依然持续作画的,就剩下了最初的赵文量和杨雨澍两人。

“我们俩性格完全不合,如果不是有共同的追求目标,是不可能走在一起的。不是我们走在一起,是其他人都离开了,就剩下我们共同奋斗。”赵文量说。

他们俩的作品中,很多物体都以双数呈现。杨雨澍画了《双树》,赵文量题为《夕阳独坐》的作品中有两个苹果,“当时学生们纷纷离开,象征我们两个人,不怕寂寞地坚持。”

1980年代中期,他们同时调出工厂,到一家公司做美编。后来,他们辞去工作开始专职画画。“最初,我们每月生活费就35元。”赵文量说。“是40元。”杨雨澍马上更正,“我们有时候吃两顿饭,中午1斤面条,晚上1斤面条,一共是4毛2分钱。夏天顶多添点西红柿和黄瓜,价格也不贵。”

他们借过一次钱:有一次实在没钱花的时候,找一个学生借了钱。

他们打过一次工:1987年前后,为两个外国人画过肖像,“两张挣了2000元外汇券,对付过了好一阵子。”

去年赵文量住院做手术,以前的学生和大女儿一共资助了3.5万元。2004年他们联合在中国美术馆办了一次小画展,连展览带画册,大女儿一共掏了11万元,学生石振宇和史习习联合出了3万元。画册印了9.5万册,一本都不卖。

他们也从来没有出售过任何一幅自己的画,是罕见的“不卖画的画家”,虽然卖画的机会也不少。

赵文量认识了一家拍卖行的人,“聊天中知道我们的经历,希望杨先生画的一幅东华门的雪以15万元拍卖。我们不同意。”

有个在纽约曼哈顿开画廊的德国人,想让他们去美国做展览。“听说跟一个做装置艺术的艺术家同台,觉得不太合适———我们的画面积太小,怎么能和装置同时展出呢?同时觉得画往国外运,也不是很安全。”

后来有画廊与他们谈签约,选了六七幅画,想以每张1000美金直接买断。“怎么能答应?有了钱,我们的精品也就没有了,那对我们而言更是巨大的损失。”赵文量说。

近年艺术品市场繁荣,很多画越卖越贵。“现在所有人都被炒作,我们一旦进入,价钱卖得很低,那何必自讨没趣、羞辱自己呢?这是尊严问题!”杨雨澍坐在小板凳上,很动情。

更主要的还是,“现代人很难理解———这些画都是给我自己看的,什么叫我的生命?她们都很耐看。她们就是我的四肢的延续。我为什么要砍掉自己的手和脚呢?我们希望完整地保留,不管对抗政治压迫,还是金钱压迫,都应该挺下去。”赵文量说。

他们俩希望有朝一日把这些几十年积累的画作作为一个整体捐献出去,希望能有一个地方,一个很好的环境,把他们的画全部保存起来,以此纪念他们一生的奋斗。“我们经历的苦难比凡高多得多。”