收藏力量决定了收藏趣味,收藏趣味的高低决定了市场对艺术家的选择。它和学术力量并列,是艺术收藏市场健康发展的两条腿,缺一不可。

本期专家:中国嘉德油画部专家朱琳

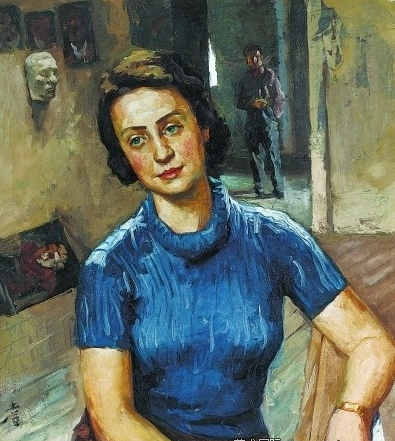

最近很多人问我,沙耆好像相对之前的默默无闻有“热”起来的趋势。其实20多年来,沙老的作品从未与市场“绝缘”,但是与一些“热门画家”相比,他确实被埋没了太多年。而与他同样被埋没的艺术家永远比被发现的要多得多。

沙老的作品从中国大陆的拍卖市场起步阶段就已经出现在二级市场上了,一些中国台湾地区的画廊及藏家自上世纪90年代就一直在关注着沙耆,他们的一些推广活动成为我们目前了解沙耆艺术的基础。因为其作品在色彩使用上非常大胆,线条、结构的处理也表现出了鲜明的现代主义特征,所以对当时刚刚开始进行“艺术审美”活动的藏家来说,既是一个机会,也是一个考验。

近几年来,藏界对早期油画的关注度有了明显的提升,沙耆作为早期油画领域的重要一员,自然也吸引了藏界的注意。从2014年春拍起,藏家对沙耆的艺术面貌及成就有了一个全新的认识,也使沙老作品的价格突破了近些年来的一个瓶颈,连续实现了价格的新高。随着一些学术机构的逐渐介入,对其艺术创作的系统性工作一旦展开,沙老在美术史上的位置会被重新认知。

与沙老同年代的第一、二代西画艺术家中,被埋没的永远比被发现的要多,未能保存下作品的以及无奈改换职业的艺术家数不胜数。如吴大羽现存世的作品均为小尺幅创作,留法时期的油画我们只能从黑白图片上窥探一二,朱屺瞻的油画作品中目前仅能见到的不超8件,李骆公早期油画作品留存数量亦极为有限。吴大羽的市场跟沙耆有一定相似度,均在早年就已出现,但困于作品数量,以及藏家的认知程度,一直起色不大。但随着吴大羽学术研究成果的积累,今年其作品亦随之冲破了1000万元的高价,不得不说是“学术引导市场”一个非常成功的案例。

没有足够的作品数量,市场就没有交易的机会,没有一定的流通频率,自然就无法形成成熟和向上的收藏市场。现在,藏家愿意花费更多的资金、更高的价格来购买这些早期作品,说明他们对这个时期的作品有很扎实的理解及深厚的情感。目前,境外回流的早期油画作品越来越多,也从侧面反映出这部分的收藏群体在扩大这个事实。

冷静的市场正是我们挖掘被“冷藏”的艺术家的好时机,而市场的冷静建立在藏家成长的基础之上。据观察,近三四年国内藏家在竞买时逐渐摆脱价格主导模式,开始认真考虑“什么样的作品才是好的艺术作品”、“我要收藏什么样的作品”,这其实是一个“认识艺术的本质”及“建立收藏体系”的过程。这个过程很重要,收藏力量决定了收藏趣味,收藏趣味的高低决定了市场对艺术家的选择。它和学术力量并列,是艺术收藏市场健康发展的两条腿,缺一不可。