創辦《人間》雜志的台灣知名作家陳映真於11月22日在北京病逝,享壽79歲。劉繼明《走近陳映真》一文原載於《天涯》2009年第1期。“這一代人的漸行漸遠和最後離去,意味著某種彌足珍貴的知識分子傳統成為了曆史。但曆史不會就此終結,任何值得尊崇的思想遺產都會像幽靈那樣,在未來的某時某刻,以一種令人驚奇的方式重新回到我們中間。”

走近陳映真

劉繼明

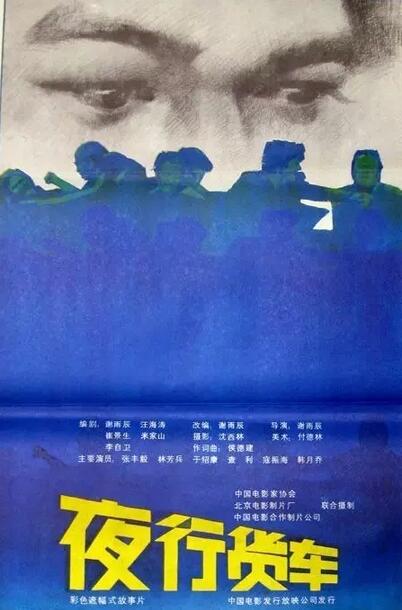

記得八十年代初,當我還是一名文學青年時,買過一本《台灣小說選》,裏面就選有陳映真的著名小說《將軍族》和《夜行貨車》,其中,《夜行貨車》還被改編成電影,在大陸放映過。但在最近一二十年,中國大陸的許多讀者和中文系學生熟悉的是餘光中、李敖、柏楊、龍應台以及早已遷居美國的白先勇、聶華苓這些作家,比起作品曾經在大陸風行一時,並且至今擁有數量可觀的讀者群,在公眾心目中幾近文化英雄的李敖和柏楊等人來說,陳映真的影響則大不如從前,寂寞多了,甚至對於一般的讀者和社會公眾來說,壓根兒不知道陳映真是何許人也未可知。

《夜行貨車》

其實不僅是一般讀者,就連我本人,在這十幾二十年的時間,也幾乎將陳映真遺忘得差不多了。直到2002年歲末,一個偶然的機會,我參加中國作協的一次文學活動時,見到了陳映真先生,盡管隔著相當一段距離,當活動主持人介紹到陳映真時,我還是一眼看清了這位滿頭銀發、氣質儒雅的前輩。而就是這麼匆匆的一瞥,引發了後來我對陳映真的關注興趣,起初這種關注只是漫不經心的,大多是通過中國大陸或旅居海外的一些台灣作家撰寫的印象記之類,但就是這種有限的途徑,讓我了解到了一個踽踽獨行或者說遊離於中國大陸和台灣主流文學之外的陳映真,使我心目中那個“台灣鄉土文學代表作家”陳映真的形象一下子變得清晰真切起來。

在維基百科的人物分類上,陳映真至少有以下九種身份:中國統一促進人士;台灣左翼統一促進運動參與者;台灣白色恐怖受難者;台灣社會運動參與者;中國小說家;散文家;台灣小說家;台灣學者;保釣人士等等。由此我們可以看出,陳映真不單是一位創作豐碩的作家,而且是一個積極參與文藝論爭和政治事務的評論家及社會活動家。他的創作和經曆相當集中地體現了近半個世紀以來台灣社會的複雜變遷。

關於他的創作,還有這樣一段注釋:陳映真的作品受到魯迅影響,主要以描寫城市知識分子的生活和情緒為主,前期作品充滿憂鬱與苦悶的色調以及人道主義關懷。1979年第二次被捕後,作品焦點轉變為跨國企業對第三世界經濟、文化與心靈的侵略,如《夜行貨車》、《華盛頓大樓》系列小說等。

1991年陳映真在“五一”遊行隊伍中

考察陳映真的生平和創作時,有以下兩點引起了我的特別注意:一是陳映真身上鮮明的左翼色彩。比如他青年時期就發起組織馬列主義讀書小組,並為此像柏楊和李敖那樣鋃鐺入獄。還有他的作品中濃厚的本土意識和致力於揭示“跨國資本對第三世界經濟文化和心靈的侵略”的立場,以及他始終不渝地崇拜和學習魯迅“關懷被遺忘的弱勢者”的精神等等,無不彰顯出陳映真作為左翼知識分子的思想情懷。其次是陳映真同大陸的密切交往。1990年後,陳映真經常進出於中國大陸,並常居北京,出席各種社會活動和文學活動、還在北京、上海等地發表演講,結交了不少大陸作家,1996年,他還獲得過中國社會科學院榮譽高級研究員的頭銜。考慮到這一時期意識形態壁壘和政治互相敵視並未消除的兩岸關系,包括作品已經風靡大陸知識界和文化市場的柏楊李敖這些以踐行政治批判和民主自由理念的台灣作家都不曾和大陸發生過如此密切的接觸,陳映真的行為和姿態就顯得格外耐人尋味了。

作為一名左翼知識分子,陳映真對大陸的頻繁造訪,顯然帶有某種政治和文化上的“尋根”意味。因為在他看來,中國大陸近半個世紀的社會主義實踐,使許多諸如追求平等公正、反抗資本壓迫和特權等級制度等一系列價值理念已經深入人心,具備了對“跨國資本侵略”和“西方殖民化”的抵禦能力,所以一旦兩岸關系稍稍解凍,他便迫不及待地踏上了自己的尋根之旅。包括對整個大陸社會,文化界以及文化人,他都渴望了解、交流,探討,那種“同志式”真誠平等的交流。但結果怎麼樣呢?

表面上看,陳映真每次來大陸,差不多都受到了來自官方的高規格禮遇,但在跟作家同行們進行交流時,則是另外一種情形。兩者之間形成了一種奇怪的反差。

我大致梳理了一下,跟陳映真先生有過接觸或者交流的內地作家,主要有兩類人,一是年齡和閱曆上跟陳映真比較接近,同樣出生於1930年代,由於政治原因坐過牢或遭受過迫害的所謂“右派作家”如王蒙、張賢亮等人;還有一類年紀要小整整一茬,出生於40年代末和50年代初,有過上山下鄉經曆的所謂“知青作家”如阿城、王安憶和查建英等人。盡管這兩代作家的人生閱曆和文學觀念不盡相同,但他們在對待陳映真時卻不約而同地表現出相近的態度。

阿城曾經在《八十年代訪談錄》中這樣描述他見到陳映真時的情景:

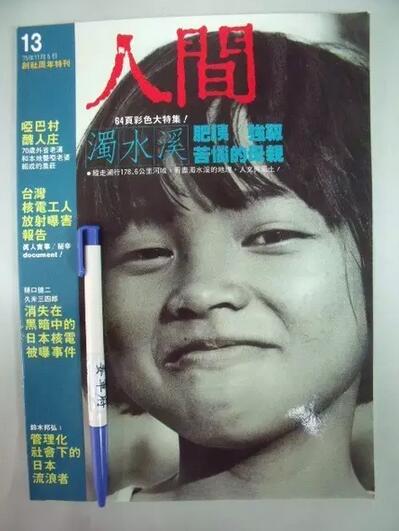

……我記得八十年代末吧,我在美國見到陳映真,他那時在台灣編《人間》,《人間》雜志的百姓生活照片拍得很好,過了十年,大陸才開始有很多人拍類似的照片了。我記得陳映真問我作為一個知識分子,怎麼看人民,也就是工人農民?這正是我七十年代在鄉下想過的問題,所以隨口就說,我就是人民,我就是農民啊。陳映真不說話,我覺得氣氛尷尬,就離開了。當時在場的朋友後來告訴我,我離開後陳映真大怒。陳映真是我尊敬的作家,他怒什麼呢?寫字的人,將自己精英化,無可無不可,但人民是什麼?在我看來人民就是所有的人啊,等於沒有啊。不過在精英看來,也許人民應該是除自己以外的所有人吧,所以才會有“你怎麼看人民”的問題。所有的人,都是暫時處在有權或者沒權的位置,隨時會變化,一個小科員,在單位裏沒權,可是回到家裏有父權,可以決定或者幹涉一下兒女的命運。你今天看這個人可憐,屬於弱勢群體,可是你給他點權力試試,他馬上會有模有樣地刁難起別人。這是人性,也是動物性,從靈長類的社會性就是這樣。在我看來“人民”是個偽概念。所以在它前面加上任何美好的修飾,都顯得矯情……

據查建英回憶,她見到陳映真是在山東威海的一個會上,她是這樣描述的:“那都九幾年了,他可能真是台灣七十年代構成的一種性格,強烈的社會主義傾向,精英意識、懷舊,特別嚴肅、認真、純粹。但是他在上頭發言,底下那些大陸人就在那裏交換眼光。你想那滿場的老運動員啊。陳映真不管,他很憂慮啊,對年輕一代,對時事。那個會討論的是環境與文化,然後就上來張賢亮發言,上來就調侃,說,我呼籲全世界的投資商趕快上我們寧夏汙染,你們來汙染我們才能脫貧哇!後來聽說陳映真會下去找張賢亮交流探討,可是張賢亮說:哎呀,兩個男人到一起不談女人,談什麼國家命運民族前途,多晦氣啊!”

通過這兩段文字,我們可以感受到大陸兩代作家在思想上對陳映真的抵觸甚至冷嘲熱諷的態度。在張賢亮和阿城等人眼裏,陳映真顯得那麼刻板僵化和天真。比如陳映真聽完阿城的高論後“大怒”,聽完張賢良的“汙染論”,剛一散會就去找他辯論,這不是天真是什麼呢?在查建英眼裏,都成為笑話和段子了。

其實,張賢亮、阿城等人對待陳映真的態度並不值得奇怪,那時候,中國大陸剛剛告別文革和激進主義政治,傷痕文學、反思文學以及人道主義、現代派、尋根文學思潮正方興未艾,一波接著一波。不僅是知識分子和文化人,幾乎所有中國人都在憧憬著與西方接軌,高舉著思想解放的旗幟,大踏步地走向世界,而陳映真呢,他所處的台灣經曆過政治專制和資本主義以及西方跨國企業對人“從外部到心靈”的擠壓,此時正如饑似渴地尋求能夠抗拒這種雙重擠壓的思想資源,中國大陸被他當成了新的精神動力的目標。很顯然,他有點兒弄擰了。他不知道他感興趣的那些東西正是阿城們乃至整個大陸社會避之唯恐不及和竭力要擺脫掉的。分歧和錯位便由此產生了。

陳映真學術研討會

當然,並不是所有大陸作家和陳映真之間的精神錯位都表現得這樣尖銳和嚴重。也有比較溫和,甚至不無理解的。比如王安憶就是突出的一例。在大陸作家中,王安憶和陳映真之間的交往是最為密切的,其中除了她母親茹志鵑的原因,主要還是跟王安憶本人對陳映真“有限度的理解”有關。王安憶曾經在《讀書》雜志上發表過一篇《英特納雄耐爾》,專門談陳映真的。1983年,初露文壇的王安憶在旅美台灣女作家聶華苓主持的國際寫作計劃上初識陳映真,她說,“假如我沒有遇到一個人,那麼,很可能,在中國大陸經濟改革之前,我就會預先成為一名物質主義者。而這個人,使我在一定程度上,具備了對消費社會的抵抗力。這個人,就是陳映真。”由此可見陳映真在王安憶心目中的重要程度。而相隔12年之後,當他們再次見面時,王安憶這樣寫道:

一九九五年春天,陳映真又來到上海。此時,我們的社會主義體制下的市場經濟,無論在理論還是在實踐,都輪廓大概,漸和世界接軌,海峽兩岸的往來也變為平常。陳映真不再像一九九○年那一次受簇擁,也沒有帶領什麼名義的代表團,而是獨自一個人,尋訪著一些被社會淡忘的老人和弱者。有一日晚上,我邀了兩個批評界的朋友,一起去他住的酒店看他,希望他們與他聊得起來。對自己,我已經沒了信心。這天晚上,果然聊得比較熱鬧,我光顧著留意他對這兩位朋友的興趣,具體談話屬性反而印象淡薄。我總是怕他對我,對我們失望,他就像我的偶像,為什麼?很多年後我逐漸明白,那是因為我需要前輩和傳承,而我必須有一個。但是,這天晚上,他的一句話卻讓我突然窺見了他的孱弱。我問他,現實循著自己的邏輯發展,他何以非要堅執對峙的立場。他回答說:我從來都不喜歡附和大多數人!這話聽起來很像是任性,又像是行為藝術,也像是對我們這樣老是聽不懂他的話的負氣回答,當然事實上不會那麼簡單。由他一瞬間透露出的孱弱,卻使我意識到自己的成長。無論年齡上還是思想上和寫作上,我都不再是二年前的情形,而是多少的,有一點“天下者我們的天下”的意思。雖然,我從某些途徑得知,他對我小說不甚滿意,具體屬性不知道,我猜測,他一定是覺得我沒有更博大和更重要的關懷!而他大約是對小說這樣東西的現實承載力有所懷疑,他竟都不太寫小說了。可我越是成長,就越需要前輩。看起來,我就像賴上了他,其實是他的期望所迫使的。我總是從他的希望旁邊滑過去,這真叫人不甘心!

這是一段頗能讓人心動,又值得細細咀嚼的文字。其中,王安憶既坦誠了陳映真之於她的“精神偶像”地位,又委婉地表達了他跟陳之間日益加大的距離乃至精神錯位,但也毫不掩飾地表達出自己“成長起來”之後的自信和自負。因而,她筆下的陳映真多少有些鬱鬱寡歡,固執己見,孱弱、和孩子氣的任性,一個落寞甚至跟時代脫節的理想主義者形象躍然紙上。在這兒,由於濃厚的情感色彩,王安憶顯然將陳映真身上的另一面做了省略乃至遮蔽的處理,也就是說,他沒有對作為作家和思想者的陳映真做任何價值上的判斷,而是閃爍其詞、語焉不詳,十分巧妙地回避了。於是,陳映真被塑造成為一個普遍意義上的理想主義者,他思想深處同時代尖銳對峙和質疑的“中國意義”也就輕而易舉地被簡化和消解掉了。所以我說王安憶對陳映真是一種有限度的理解,或者叫情感認同,而非價值認同。在最根本的層面上,他們之間的錯位與隔閡,跟阿城查建英們其實是相差無幾的。

我之所以不厭其煩地考究和引述大陸作家對陳映真的印象和評價,是基於這樣一種認知:即陳映真所具有的社會批判立場和懷疑精神,在大陸作家乃至整個知識界越來越成為了一種稀缺的品質。由於從激進主義思潮下走出來不久,人們普遍患有一種“政治恐懼症”,特別是文學上,越是遠離政治和現實生活,就越是具有文學性,先鋒派作為一種“高級的文學”更是受到了大多數作家和文學青年的追捧。在這種語境下,大陸作家對陳映真的“不待見”,就顯得順理成章了。

其實,陳映真和大陸作家之間的這種思想錯位以及受到的冷落,並不單是特殊的中國現象,在世界范圍內也具有普遍性。隨著冷戰的結束以及八九十年代之交東歐劇變和蘇聯解體,七、八十年代後的整個西方世界,已經呈現出一種向右轉的趨勢。由撒切爾夫人和新裏根主義推動的新自由主義經濟政策帶來了全球資本主義的全面複興,再加上“告別革命”和“曆史終結論”的推波助瀾,一個以美國為主導的單極化世界業已形成。曾經影響全世界的社會主義運動黯然退出了曆史舞台,而與之形影相隨的如德裏達、布爾迪厄、阿爾都塞、喬姆斯基、福柯、薩義德以及蘇珊·朗格塔等在六十年代的反特權、反等級制度的風暴中成長起來,被稱為“六十年代人”的一批左翼知識分子在西方知識界也日益邊緣化。而無論從年齡閱曆,還是政治態度,陳映真都屬於“六十年代人”中間的一員,所以,陳在中國大陸的精神失落,就不是他個人的遭遇,而是一種曆史的宿命罷了。

但問題的症結還不在這裏。我們應該透過陳映真跟中國大陸作家之間的錯位,探究其中蘊藏的“中國意義”。

包括文學創作在內,知識分子的思想觸覺不應當在任何關涉哲學、政治和曆史的結論面前停步。這是藝術家和知識分子保持創造活力的必要前提。同樣,所謂左翼和右翼都不應該成為表達異見的障礙。用薩義德的話說:“不管個別的知識分子的政黨隸屬、國家背景、主要效忠對象為何,都要固守有關人類苦難和迫害的真理標准。”德裏達也曾經說:“我用換喻的方式指認出某種不妥協甚至是拒腐蝕的寫作與思想,即便是面對哲學也不讓步,這種寫作與思想不讓自己被輿論、媒體或嚇唬人的評論幻覺所嚇倒,即便可能會面對後者要求我們簡化或壓抑我們的思想。”也就是說,作為知識分子和作家,不僅始終應該保持自我反省的能力,還應該保持對曆史和現實世界的反省和探詢能力。

陳映真創辦的《人間》雜志

但正是在這兩點上,我覺得中國文學界和知識界的許多人恰恰喪失了這樣的能力。我們似乎已經滿足了某種現成的結論,越來越習慣單極化的思維模式。我們在創作上也許是勤奮的,富有想象力的,但思想上卻不知不覺墮入了懶散和匱乏的泥坑,這從近些年來不少重述中國革命和新中國曆史的長篇小說中明顯地感覺得到。包括在對待和認識一些外國作家和作品時都是如此。比如馬爾克斯和他的長篇小說《百年孤獨》,幾乎影響了幾代中國作家,但長期以來,我們津津樂道的是所謂魔幻現實主義創作方法,還有那句著名的開頭“多少年後……”而對小說中蘊含的複雜曆史境況卻習焉不察,了無興趣,對馬爾克斯作為左翼知識分子的政治立場以及他對西方文化殖民主義的批判態度更是一無所知。

馬爾克斯在談到文學和政治以及現實的關系時說:“從某種程度上說,迫使我在政治方面腳踩大地的是現實本身,是相信至少在拉丁美洲,一切終將都是政治。改變那個社會的任務是如此緊迫,以致誰也不能逃避政治工作。而且我的政治志趣很可能和文學志趣都從同樣的源泉汲取營養:即對人,對我周圍的世界,對社會生活本身的關心。”他甚至說:“只要我們還生活在我們生活的世界上,不積極參與政治是一種罪過。”而中國的許多作家和評論家尋求的卻是讓小說變得像蒸餾水那樣純而又純,撇清除個人欲望之外的社會現實和政治的一切聯系,恨不得飛到太空中去。

對於自己在大陸的尷尬境遇,陳映真先生本人是什麼態度呢?我想起大約十年前在中央電視台讀書時間看到的一檔節目,當主持人問及他的左翼作家身份時,他這樣回答:“所謂的左翼,就是對經濟發展,社會發展過程中我們不僅僅矚目於進步,經濟發展,東西多而已,而是我們關注到這個過程裏面一些弱小者被當作工廠的報廢品,不合格品一樣被排除出去的那些人,為什麼關心這些人,不是因為他們窮,我們才關心,窮人都是好人,不是這個意思,而是站在人的立場,人畢竟不是動物,不是靠森林的法律來生活,人固然有貪婪、欺壓別人的行為,可是內心的深處也有一種需要去愛別人,去關心別人,去幫助別人。”他還說:“中國改革開放所面臨的問題同台灣在60年代所面臨的問題,逐漸逐漸有些類似性,我願意以我小說的方式,同大陸的思想家、讀者、學者們共同思考,在中國工業化過程中人的問題。”

陳映真說這番話時語氣委婉,謙和,甚至也許出於對某種禁忌的考慮,刻意淡化了“左翼”這個詞的政治色彩,但他還是非常坦率地表達了自己的文學立場和政治立場,我們從中感受不到任何抱怨情緒。由此可見,陳映真對中國大陸發生的“曆史的脫臼”以及蛻變具有相當清醒的認識。更重要的是,這麼多年過去了,他並沒有在同時代人的誤解和漠視中妥協,而是始終在堅持用自己的目光觀察和打量世界,尤其是中國社會的變化和進展。

在大多數人印象中,陳映真很少同大陸文學界就一些敏感的問題發表公開的言論。他似乎總是沉默或者低調的,唯有一次例外,那就是關於小說《那兒》的爭論。

大家知道,《那兒》是作家曹征路的一部中篇小說,發表於2004年。由於它首次反映了國企改制中工人階級的生存困境和帶有鮮明左翼特征和悲劇意味的工人領袖形象,被一些“新左派”理論家稱為“工人階級的傷痕文學”和左翼文學複蘇的標志,並且開啟了隨後在大陸文壇蔓延和崛起的“底層文學”思潮。與新左派理論家的熱情贊譽相反,《那兒》在主流評論界卻受到了幾乎一致的抵制和貶斥。其理由不外乎是“藝術性不高”或“概念化”等等,但真實的原因顯然是《那兒》的左翼立場,而所謂左翼文學,在中國的主流批評家們看來,是一種僵化、粗糙,早已進入曆史垃圾堆的劣等文學。所以《那兒》的出現,對他們來說實在有些刺眼和不合時宜的。

《那兒》

應該說,圍繞《那兒》以及左翼文學和底層文學展開的爭論,是新世紀中國文壇一道引人注目的風景,其意義絲毫不亞於90年代初期的人文精神討論。它的重要性在於催使中國文學界和知識界日益尖銳的思想分歧從某種隱蔽狀態浮出水面,開啟了公開討論的局面。這既是中國社會矛盾積累到特定階段的必然趨勢,也是中國文化界的思想能量被重新激活的標志之一。而其中,陳映真先生的聲音顯得尤為引人注目。他在《從台灣看〈那兒〉》一文中,結合自己經曆過的台灣本土的殖民化過程,在為《那兒》遭受的詰難給予細致有力的辨析之後,進一步陳述道:

讀《那兒》後的激動中,也有“這樣得作品終究出現了”的感覺,覺得事有必至,理所當然。一九九○年代初,中國的改革深刻地改變了四九年以後推動的生產方式,自然也改變了社會的下層建築,而社會上層建築也不可避免地發生相應的巨大變化。隔著遙遠的海峽,我雖然關心這些變化,卻無力掌握具體的資料,僅僅朦朧地知道有影響深遠的新自由主義和“新左派”的爭論,“告別革命”論和承認革命的合理性的爭論;反對重返五、六○年代極“左”文學和對於中國左翼文學和現實主義創作方法進行再認識,重新評論文學與社會、與政治的關連的爭論。《那兒》的出現和相關的討論,在少數的文脈中,《那兒》激動人心地、藝術地表現了當下中國生活中最搶眼的矛盾,促使人們沈思問題的解答。究其原因,曹征路恐怕是最後一代懷抱過模糊的理想主義下廠下鄉勞動過的一代。這一代人要打倒資本主義,卻在資本主義太少而不是太多的社會中從來未真正見識過資本的貪婪和殘酷。而九○年代初以後的巨大社會變化,既催促一批作家隨商品化、市場化的大潮寫作,也促使像曹征路這樣的作家反思資本邏輯與人的輒鑠……

對於一向溫和低調的陳映真來說,真是少有的激動慷慨。這是否是他長期以來跟大陸作家之間發生種種誤解和隔閡之後首次作出的一種正面回應甚至“表態”?對此,也許持不同立場的人有不同的解讀,而我從中看到的不止是陳映真個人的思想自白,而是一代人,即以喬姆斯基、德裏達、薩義德以及馬爾克斯等為代表的具有“六十年代”背景的那一代知識分子特有的魅力和毫不妥協的個性。左翼知識分子的身份顯然已經不足以承載他們所具有的思想重量,任何政治標簽在這兒都顯得過於輕率甚至輕浮了。在這個政治上日益單極化的時代,藝術的商業主義和學術的專業主義造就了大眾文化市場的空前繁榮和人們心理上日益普遍的政治冷漠症。許多作家孜孜以求的是利益最大化,比如版稅,獲獎,以及如何被西方主流文學界所接納;另一部分人則滿足於優雅閑適的沙龍和小眾趣味,流連忘返。正是在這種境遇下,我認為知識分子需要從陳映真所說的曆史“脫臼”點重新出發,不管你持何種立場,都有必要讓自己的思考和創作介入到錯綜複雜的社會進程當中去。

用加謬的話說,這是一種“義務兵役”,對知識分子是如此,對作家和藝術家同樣如此。

一年多以前。我從媒體上看到一條消息,陳映真因中風而在北京陷入重度昏迷,正在北京朝陽醫院重症病房治療,據說很難再蘇醒過來了。像幾年前聽說德裏達和蘇珊·朗格塔等相繼辭世的消息那樣,我心裏有一種悵然若失的感覺。毫無疑問,這一代人的漸行漸遠和最後離去,意味著某種彌足珍貴的知識分子傳統成為了曆史。但曆史不會就此終結,任何值得尊崇的思想遺產都會像幽靈那樣,在未來的某時某刻,以一種令人驚奇的方式重新回到我們中間。