当明治三年(1870)高山幸助于日本横滨创制人力车时,他大约没有料到,人力车不仅成为日本“文明开化”重要的物质表征,而且竟与中国文学结下了很深的姻缘。

人力车何时传入中国,笔者未作详细考证,只是据法国梅朋与傅立德的《上海法租界史》得知,1874年,从日本来华的法人梅纳尔首次把人力车这种新式的交通工具引进了上海,从而使法、英租界当局赚了大钱。这个行当在上海迅速发展起来,到1928年,上海的人力车已达三万六千二百八十辆,数目极其可观。

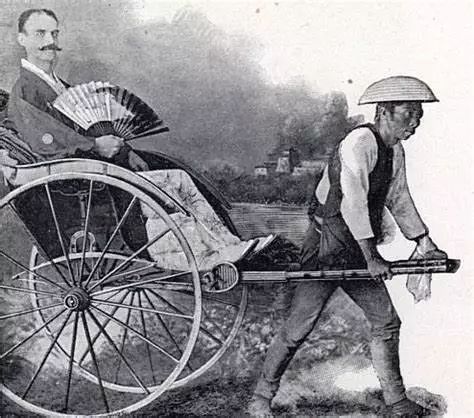

人力车在日本刚出现时,车夫们也颇为神气。候客时,车夫立于车旁,“立帜以招乘客”(《日本维新三十年史》第十二编《风俗史》);上客后,“以一人挽之,其疾如风,竟能与两马之车争先后。凡牵车者,日能走二三百里,亦绝技也”(黄遵宪《日本杂事诗》)。1877年黄遵宪到日本,见到的还是这一番景象。

被黄遵宪叹为绝技的日行二三百里,是以人力车夫的体力透支为代价的。不过,对于这一点,当时的黄遵宪并未注意,使他大为迷恋的倒是人力车这一新事物的进步性:

小车形若箕,体势轻便。上支小帷,亦便卷舒。......日本旧用木轿,以一木横贯轿顶,两人肩而行,轿离地只数寸。乘者盘膝趺坐,四面严关,正如新妇闭置车帷中,使人悒悒。今昔巧拙不侔如此。

在他眼中的人力车,因而充满了美,充满了诗意。他起初作了一首诗,专赞人力车的迅疾:

三面襜帷不合围,双轮捷足去如飞。

春风得意看花日,转恨难歌缓缓归。

“春风得意马蹄疾,一日看尽长安花”本来是孟郊中进士后的得意之举,不料被后人以“走马看花”一词歪曲了原意,便如猪八戒吃人参果的不知滋味,同样成为有失大雅之事。黄遵宪倒不乏雅兴,有心于花丛旁流连忘返,细细观赏;谁知人力车不领情,只管飞驶而过,令诗人颇感失去“缓缓归”的乐趣。自然,这是在作文章。作者只是极言车快,并非真个恨难平。否则,既赏花,就不必乘车,尽可步行。

也许是怕有人真的错会其意,埋怨人力车煞风景,于是,1890年在增补修改《日本杂事诗》时,黄遵宪又重写了一首诗以代旧作,成为定稿:

滚滚黄尘掣电过,万车毂击复竿摩。

白藤轿子葱灵闭,尚有人歌踏踏歌。

这一改,对人力车的赞美之意更显豁。刺激人心的风驰电掣、万车争道的壮观景象,正是现代文明来临的典型写照,与旧时白藤轿子的封闭、迟缓不可同日而语。

晚清来到日本的中国人,对人力车大抵都抱着与黄遵宪一样的感情。自称“濯足扶桑客”的一位留日学生,在其1903年刊印的《东洋诗史》中,也以“朱轮脂牵[舝]戈罗妈,彩棍招徕发结床”分写人力车和理发店两桩新事物。

所谓“戈罗妈”,在黄庆澄1893年所写的《东游日记》中已出现。日记记其从日本京都乘人力车去奈良(注云:“华人所谓‘东洋车’也,东语呼曰‘戈罗妈’。)”人力车红色的车轮,配上油脂润滑的车轴,走起来不仅轻快,而且漂亮。在享用之际,诗人得到的仍是一种愉悦的满足。人力车输入中国之初,国人对它也颇多好感。1880年由内地四川初到上海的丁治棠,一上岸,便看到“堤上马车、人辇,辘辘往来”的繁华景象,不禁详细记述:

人辇名东洋车,铁轮皮几,状如篼,凭坐甚安。两前出,首横皮条,一夫以腰受之而行,最爽利。(《初度入京记》)

当然,坐者的安逸与车子的轻捷都是与旧式轿子对比的结果。在科技落后的晚清社会,人们首先关注新事物所具有的先进性,这并不足为奇。

当然,由于人力车跑得快,与马车争道,也发生过车祸。这一点,久居上海的人最有感触。因而在珠联璧合山房的《春申浦竹枝词》中,对人力车便表现出颇为复杂的感情:

式仿东洋巧制新,车声辘辘任飞巡。

可怜背挽无多力,为劝游人莫认真。

前两句还是与黄遵宪、丁治棠等人一样,欣赏车子的迅疾;后两句则引发出因快速驰行而产生的不安全感。不过,诗歌主旨还在奉劝坐车人不要逞一时之兴,催促车夫飞跑,以致遭遇不测;而对人力车的“飞巡”,则是作为既定前提,毫无保留地接受下来。

晚清文人从物质文明出发,把目光投向人力车,发现的是科技的进步; 而“五四”时期的作家从精神文明着眼,把目光转向人力车夫,发现的却是人性的摧残。其间,写于1910年的《京华慷慨竹枝词》(吾庐孺)已显示出这种转变的先兆。《人力车》一诗云:

短小轻盈制自灵,人人都喜便中乘。

自由平等空谈说,不向身前问弟兄。

在注目于人力车的轻盈灵便之时,诗人也注意到人力车夫的痛苦辛劳。接受西方自由平等的思想之后,尽管还有不自觉的居高临下感流露出来,尽管其视角仍限于乘车人,但是一种新的思路正在形成。1918年《新青年》杂志上登出的第一批白话诗,便有胡适和沈尹默的两首同题之作《人力车夫》。这两首诗不单在现代白话诗史上堪称开山之作,并且诗中不约而同所表现出来的“共同意识”,也与晚清新学之士迥异,非“五四”作家莫属。

胡适的一首像一幕小短剧,以乘车人与拉车人的对话写出:

“车子!车子!”车来如飞。客看车夫,忽然中心酸悲。

客问车夫:“你今年几岁?拉车拉了多少时?”

车夫答客:“今年十六,拉过三年车了,你老别多疑。”

客告车夫:“你年纪太小,我不坐你车。我坐你车,我心惨凄。”

车夫告客:“我半日没有生意,我又寒又饥。你老的好心肠,饱不了我的饿肚皮。我年纪小拉车,警察还不管,你老又是谁?”

客人点头上车,说:“拉到内务部西!”

诗中直接道出了诗人对人力车夫的深切同情。这种内心的“酸悲”“惨凄”,更因为车夫是个十三岁就开始拉车的孩子而更加重。

沈作则纯用白描,突出了严冬的背景渲染:

日光淡淡,白云悠悠,风吹薄冰,河水不流。

出门去,雇人力车。街上行人,往来很多;车马纷纷,不知干些甚么?

人力车上人,个个穿棉衣,个个袖手坐,还觉风吹来,身上冷不过。

车夫单衣已破,他却汗珠儿颗颗往下堕。

在车上与车下一冷一热的对比中,也透露出诗人对人力车夫苦痛的敏锐感应。

此后出现的许多描写人力车夫的诗作,便喜欢以冬天作为特定的场景。如周恩来1920年发表于《觉悟》上的《死人的享福》,就与沈尹默构思相同:

车夫穿棉袍太热,“我”坐在车上,穿棉袍却还嫌冷。车夫脱下棉袍放在“我”脚上,“我感谢他爱我,他谢谢我助他便他”。难道这就是“共同生活”吗?作者的回答是否定的:“活人的劳动!死人的享福!”

很显然,这些诗作者与晚清诗人的视点不同,他们不只从乘车人的角度看去,而且从拉车夫的视角去看、去想、去体会,这才有了与晚清诗人截然不同的感受。车子跑得越快,他们的心情越沉重。

就中视角转换最彻底的,可以说是刘半农。他的《车毯》一诗,便标明是“拟车夫语”:

天气冷了,拼凑些钱,买了条毛绒毯子。

你看铺在车上多漂亮,鲜红的柳条花,映衬着墨青底子。

老爷们坐车,看这毯子好,亦许多花两三铜子。有时车儿拉罢汗儿流,北风吹来,冻得要死。自己想把毯子披一披,却恐身上衣服脏,保了身子,坏了毯子。

这首代车夫说话的诗,细腻地写出了人力车夫的心理活动,给人的感觉更酸楚。

这种新视角、新体验明显是“五四”时期人道主义思潮所带来的。人力车夫的生计一时间成为引人注目的社会问题,报刊上甚至为此展开了热烈的讨论。诸如《人力车问题》(李冰心、朱天一)、《人力车夫生命问题》(疑始)、《我对于改良人力车的意见》(周海之)等文纷纷出现。文学作品更为敏感,这时除诗作外,还有陈锦的《人力车夫》这样直接再现人力车夫生活的剧作,在小说创作中,更产生了鲁迅的《一件小事》、郁达夫的《薄奠》等名篇。到了三十年代,老舍的《骆驼祥子》仍以对人力车夫命运的深刻反映而震撼人心,成为一代名作。尽管这些作品侧重点不同,如鲁迅小说重在表现人力车夫的人格高尚,比其他同类题材之作立意新;但人力车夫已作为劳动者的代表进入文学作品,则是毫无疑问的。

人力车夫成为“五四”文学中最重要的劳动人民形象,说起来不乏偶然性。“五四”作家的平民意识使他们以描写下层劳动人民的生活、情感为文学的重大使命,而其生活圈子又先天地限制了他们对广大工农的了解。只有每天出门坐车接触到的人力车夫,才是进入他们生活中,并为作家所熟悉的唯一的劳动者。于是,人力车夫便理所当然地获得了作家的青睐。

虽然如此,偶然性中仍包含着必然性。同是一辆人力车,从先进生产力的象征到劳动者苦难的化身这种文学上的变迁,正好从一个侧面展现了历史前进的轨迹。