此前,香港藝人王祖藍賣房的消息引來不少人圍觀,#王祖藍4110萬元出售香港豪宅#的話題也一度成為網友討論的焦點。

有人說,在香港,按這個價格,好像房子也沒有多大,但也絕對是豪宅。

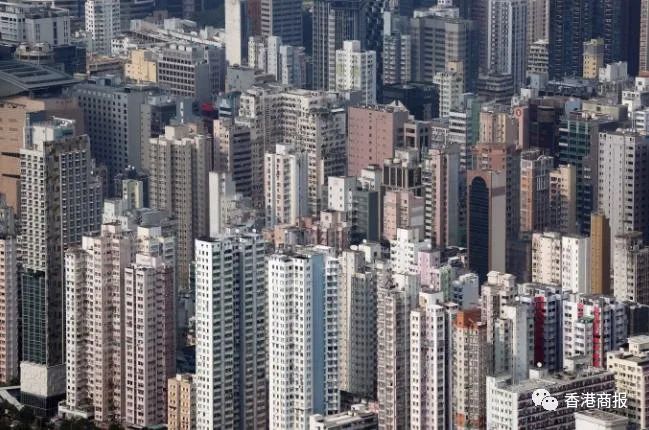

要知道,香港部分地區房價現如今已達15萬元/平米,而港島都快到20萬元/平米了(香港美聯物業數據)。在香港,100多平米的房子就可稱之為千呎豪宅(1000英呎的房子約為93平米)。

在港劇中,我們常常會看到香港人住的都是大房子,而事實上,在寸土寸金的香港,大多數人即使攢了一輩子的錢,也很難買得起一套房。

香港TVB幾年前播出過一個實況節目《有房萬事足》,TVB曾語氣凝重地問:在香港,難道談夢想就注定要露宿街頭嗎?年輕人到底應該先追夢,還是買房呢?↓

視頻截圖

這個問題相信困到了不少人……

據統計,目前有超過三分之一的香港居民生活在公屋中。現如今住房問題已成為香港人的一塊「心病」。

公屋誕生

香港的住房大致分為三類: 公屋(政府提供的公共租住房屋,不容許轉租)、居屋(類似「限價商品房」)以及私人樓宇(商品房)。

公屋解決低收入階層住房問題;居屋是政府興建的公營房屋,以廉價售予中低收入市民;富裕階層則可以在市場上選擇更優質的一些私樓。

香港興建公屋始於一場大火。

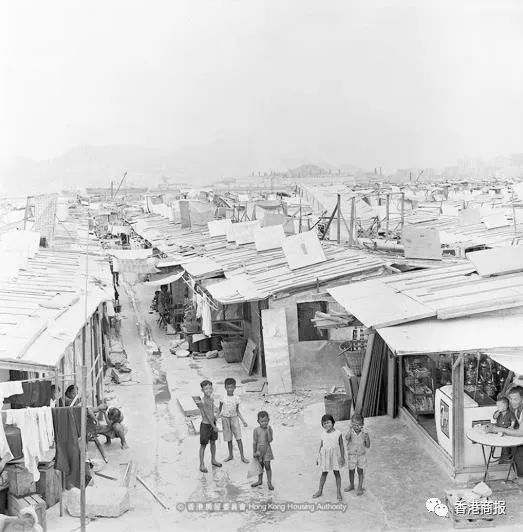

第二次世界大戰後,大量內地人湧入香港,由於當時港英政府並沒有為低層階級制定房屋政策,所以這些人只能在山邊興建木屋作為居所。

圖源:香港房屋委員會

這些木屋設備簡陋,衛生環境惡劣,加上密度高,所以經常會發生火警,而最大的一次火警可謂史無前例……

圖源:香港房屋委員會

1953年12月25日,石硤尾木屋區發生火災,約5.8萬人無家可歸,這也促使當時的政府興建公屋。

1954年2月,港英政府在火災原址興建首批兩層高平房,安置災民。但這並不足以解決災民的長遠住屋問題,於是同年4月興建了八幢六層高的徙置大廈,於1954年年底建成。並設立徙置事務專員一職,以統籌此事。隨後八年內,另有21座七層高的大廈落成。

隨着居民對居住環境的要求漸高,石硤尾邨於1972年開始重建,新建樓宇於分別於1979年至1983年間及2007年交付使用。

自此以後,徙置大廈的興建奠定香港公共房屋發展基礎。除了在石硤尾興建徙置大廈外,還在大窩口、大坑東和李鄭屋一帶興建徙置大廈,當時這些徙置大廈由徙置事務處管理。

時至今日,石硤尾邨已拆卸重建,只剩下第41座美荷樓得以保存,也是現在僅存的「H」形的徙置大廈,極具歷史價值,除了獲評為二級歷史建築,還被納入「活化歷史建築夥伴計劃」。

後來,當時的政府又在1961年正式推行「政府廉租屋」計劃,在大坑西街與南昌街交界興建七座廉租屋大廈,於1964年落成;當中第三座是首座採用單塔式設計的廉租大廈。

直至1973年5月28日,香港房屋委員會成立,所有徙置大廈和廉租屋大廈由香港房屋委員會統一管理,而石硤尾邨也被分為「上邨」(廉租屋邨)及「下邨」(徙置屋邨)。

新樓宇於1979年至1984年入住,而「上邨」及「下邨」也於大約1984年再度合併為石硤尾邨,這也是香港最早的公共屋邨。

1954年,港英政府成立半獨立的香港屋宇建設委員會,興建廉租屋。1957年,由香港屋宇建設委員會興建的首個廉租屋邨——北角邨落成。

圖源:香港房屋委員會

根據當時健力士世界紀錄大全記載,北角區為全球人口最稠密的地區。

從1965年開始,徙置大廈向高空發展,設施逐步改善;由「第四型」徙置大廈開始,單位內設有獨立衞生間和露台。公共屋邨住戶人口達一百萬。

蘇屋邨,也是香港其中一個歷史悠久的公共屋邨,位於九龍深水埗區。

蘇屋邨是香港房屋委員會的前身——「屋宇建設委員會」繼北角邨及西環邨後興建的第三個公共屋邨,屬香港早期的「廉租屋」,相對於徙置屋邨,廉租屋租金較高。

蘇屋邨於1955年開建,第一幢大廈於1960年落成及入伙,到1963年整個屋邨正式完成,歷時約八年。蘇屋邨當年建築費超過5000萬港元,被形容為當時亞洲區內最大型的綜合式住宅發展計劃。

蘇屋邨可以說是香港中產階級的搖籃,不少社會名人亦曾在此居住及成長。邨內清幽的環境,孕育了很多本地音樂演藝人才,包括許冠傑兄弟、Beyond樂隊的黃家駒兄弟、謝天華、蔡楓華等。

少年時期的許冠傑在蘇屋邨練吉他。

隨着蘇屋邨日漸老化,房委會於2006年開始將屋邨分兩期清拆,後來的重建項目,依然保留了蘇屋邨一些具歷史意義的建築,包括屋邨的入口牌匾、昔日用作售賣火水的白色三角屋和繪畫整個蘇屋邨面貌的一幅大型天花壁畫。

房屋政策

在上世紀50年代之後,香港經歷了相當一段住屋迷茫期。直到70年代初,香港政府第一次從政策源頭開始長遠規劃公營房屋。

1972年,港英政府宣布「十年建屋計劃」,在1973至1982年間,為180萬人提供有獨立設施的居所,後來該計劃又延長了五年至1987年。在此期間,政府又推行「居者有其屋計劃」(居屋計劃),協助中低收入家庭和公共租住房屋(公屋)租戶成為業主。

1997年,香港特別行政區政府成立,並公布房屋計劃,目標是在十年內令自置居所比率達到70%。推行「租者置其屋計劃」(租置計劃),讓租戶可以廉宜的價格,購買其自住的公屋單位。後來又推出「可租可買計劃」,協助合資格的公屋申請者早日自置居所。

上世紀90年代,香港政府推出一系列的自置居所計劃,比如貸款計劃等,鼓勵居民自置居所。

圖源:香港房屋委員會

同時繼續新建公屋,這一時期的政策推行也讓香港的住房自由率快速提高,從1987年到2001年的14年間,香港家庭住戶自有率從37.9%提高到52.2%,但房價也是跳躍式的增長。

2010年港府啟動了治安新計劃,並恢復了居者有其屋計劃。

自香港回歸祖國以來,每一屆政府都會將房屋問題列為施政的重點,每一屆政府施政報告都會提出新的建屋計劃,從「八萬五建屋計劃」到「港人港地」,再到「明日大嶼」,無不透露着房屋問題的緊迫性。

香港房委會上半年公布了過去10年公營房屋實質建屋量,其中2021/2022年度公營房屋實質建屋總數為25814個單位,為近三年最高。

但畢竟僧多粥少,至今房屋問題仍是香港社會最難解決的問題。

而公屋輪候時間也越拉越長,現時平均需要6.1年才能上樓。

中通社圖片

為解決這一問題,香港新一屆行政長官李家超早前也提出新房屋政策以紓緩公屋輪候時長。他在上任之初亦宣布設立專責小組處理土地房屋問題,近日相關部門透露,10月8日前將提交土地及房屋供應的「百日報告」。

相信在10月19日即將發表的新一份施政報告中,會給出答案。

公共屋邨也可以很美↓↓↓

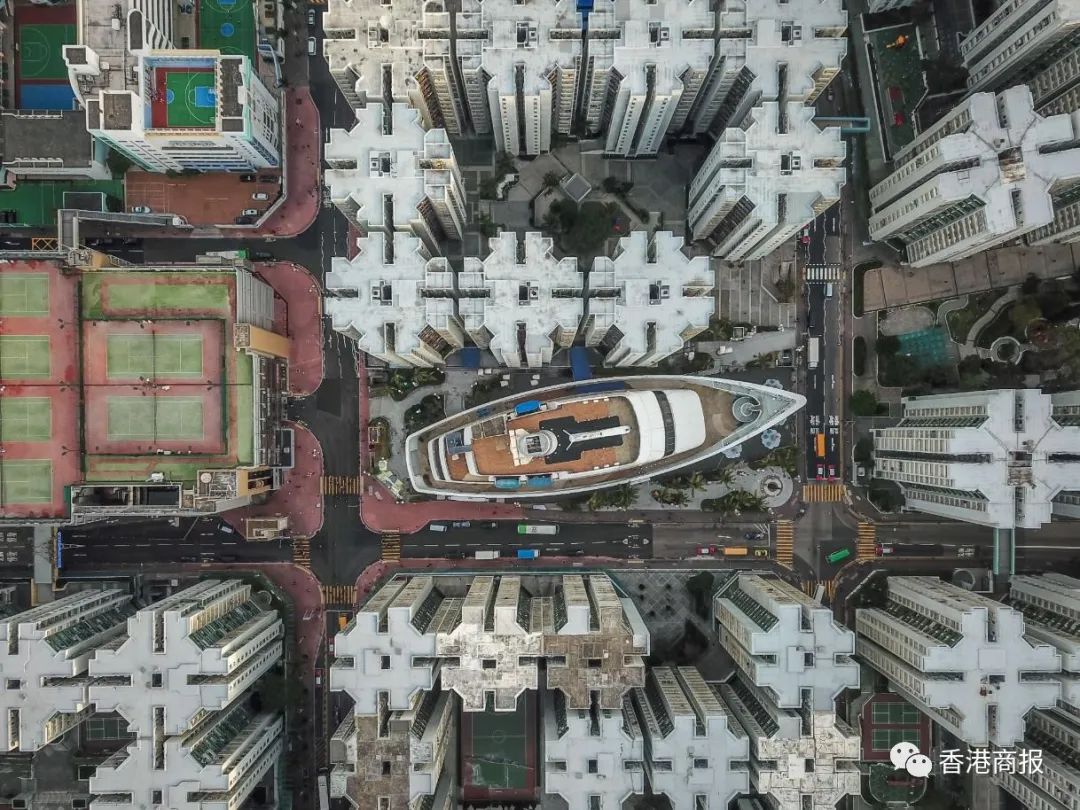

彩虹邨

香港早期興建的公共屋邨還有彩虹邨,位於九龍黃大仙區,當年港督柏立基爵士還為彩虹邨主持開幕典禮,如今這裏已經成為遊客來香港爭相打卡之處。

坪石邨

坪石邨與彩虹邨一樣都是香港早期的公共屋邨,在上世紀70年代落成,邨內各座雙塔式大廈都設有天井。房委會2010年斥資1.3億元活化此邨,並增建多用途活動中心,中心內設有回憶閣,陳列具紀念價值的物品,記載着坪石邨40多年的歷史。

愛民邨

全九龍城區面積最大的屋邨,和坪石邨的結構很相近。不同的是愛民邨的欄杆是綠色的,也是鏤空的,看起來更加通透。愛民邨共有兩類大廈,舊長型沒有天井,雙塔式即正方形,有天井。部分露台不僅能看到尖沙咀全景,還能一覽維多利亞港的海景。

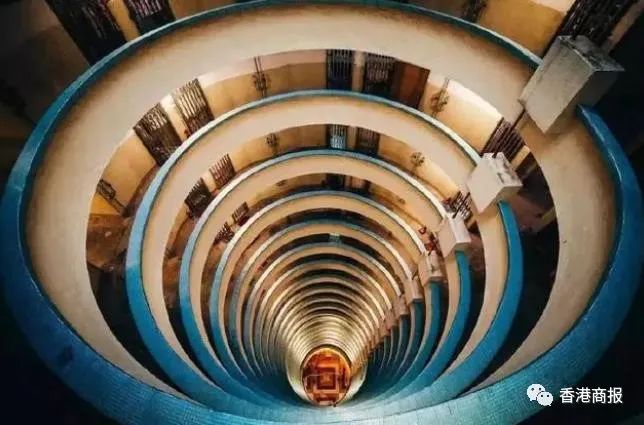

勵德邨

勵德邨位於灣仔區,是香港最早的公共房屋發展項目之一,也是唯一一個具有開放式中心圓柱體的項目。其中庭曾被用作《攻殼機動隊》真人翻拍的拍攝地。

祖堯邨

上世紀70年代落成的公共屋邨,位於葵涌荔景山下。全邨依山而建,樓宇散布在不同高度的平台之上,高低錯落有致。啟敬樓高38層,是當時香港及全球最高的公營房屋大廈。樓宇最高處可望見港島中環。

鰂魚涌巨廈

鰂魚涌巨廈又叫怪獸大廈,始建於上世紀60年代,由福昌樓、益昌樓、益發樓、海山樓及海景樓,共五棟大廈合體而成為「E字形」建築物,其居住密度罕見。由於年代久遠,居民樓牆體的彩色油漆顏色多已變的暗沉。怪獸大廈因電影《變形金剛4》在此取景拍攝而聞名。

樂華南邨

著名的網紅打卡地,社區停車場天台更是攝影愛好者的樂園。七面夢幻鮮嫩的藍色水泥牆,圈內有圈的空間感很解壓。

撰文/編輯 佐一

審讀 卓玲

審核 雨杉 Oriole

資料來源:香港房屋委員會

部分圖片源自網絡