今秋中國書畫共推出十個專場,除常設專場“大觀——中國書畫珍品之夜”古代及近現代、“中國近現代書畫”、“中國古代書畫”、“中國當代書畫”外,還推出“翰墨因緣——宋云彬舊藏書畫”、“桃符采藍——民國楹聯擷珍”、“四散仙——真如精舍藏錢瘦鐵、丁衍庸、陳子莊、謝之光精品”、“扇苑善緣”、“吉金樂石——清代書法掇英”五個私人珍藏及特色專場。大觀之夜中,除近現代及古代珍品,更加設“食金石力——與古為徒吳昌碩”、“晨曦—新中國十七年專題繪畫”、“常州王有林藏碑帖”三組主題策划,令人矚目。

中國近現代書畫:六件抗鼎力作領銜六大專場

今秋中國近現代書畫部分將推出六大專場,除“大觀——中國書畫珍品之夜”和“中國近現代書畫”兩個常設專場之外,還包括“宋云彬舊藏書畫”、“桃符采藍——民國楹聯擷珍”、“四散仙——真如精舍藏錢瘦鐵、丁衍庸、陳子莊、謝之光精品”、“扇苑善緣”四個私人珍藏及特設專場。

【六件抗鼎力作會聚大觀之夜】

其中將于“大觀之夜”隆重推出的潘天壽、李可染、傅抱石、黃胄、齊白石的六件重要創作每件都堪稱“力可抗鼎”,六件質素如此之高的精品力作同時現身,令市場尤為矚目。

潘天壽 《朝霞》

中國嘉德今年春拍潘天壽《鷹石山花圖》成功拍出2.79億高價,打破畫家個人拍賣紀錄。今秋得兩位重要藏家信任,我們將推出兩件潘天壽六十年代的磅礴巨制—《勁松》和《朝霞》。文革前的十年是潘天壽創作的全盛期,在這相對平靜的十年中,潘天壽在舊傳統和新時代之間找到了可貴的連接點,創作出一批蒼古高華、沉雄闊大的國畫巨作。《勁松》以一棵蒼松撐起整個畫面,凸顯出潘天壽對畫面結構高超的掌控力,也描繪出潘天壽筆下所有的倔強與蒼茫。《朝霞》描繪晨曦中立于磐石之上一只桀驁不馴的禿鷲,這正是潘天壽對當時流行的中國畫“虛無主義傾向”的有力回應,而這個禿鷲又何嘗不正是潘天壽自己,在新時代的朝霞中振翅欲飛。

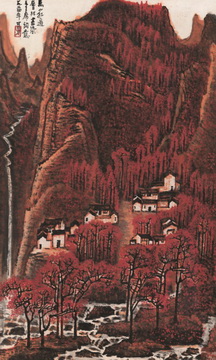

李可染 《萬山紅遍》

李可染的《萬山紅遍》是畫家“為祖國山河立傳”的嘔心之作,堪稱新中國美術史上的里程碑,亦是近現代書畫市場上的標志性作品。此番將上拍的這幅《萬山紅遍》為李可染1964年在西山用清宮舊藏朱砂所作,後一直由榮寶齋收藏,直至2000年釋出市場。多年後這件名作再度現身拍場,必將萬眾矚目。

此番上拍的傅抱石《鄭莊公見母》極為稀見,根據葉宗鎬先生在《傅抱石年譜》中的記述,四十年代法國駐華使館人員、法籍越南人杜安自稱原姓段,以《古文觀止》中首篇《鄭伯克段于鄢》為題向傅抱石求畫,傅抱石遂作《鄭莊公見母》予之,現存這件未署款的畫稿已經由羅時慧女士捐贈南京博物院。長期以來,研究者多認為除卻這一畫稿,應有成稿存世,然多年苦尋而不得。此件《鄭莊公見母》正是這一畫稿的成稿,堪為傅抱石“上古衣冠”的典范之作。

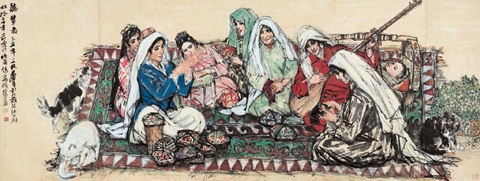

黃胄 《聽琴圖》

黃胄的《聽琴圖》堪稱黃胄八十年代多人物、大場面的重要創作,幾乎所有黃胄畫集都有收錄。畫面取材于新疆的花帽巴紮,截取了維族婦女圍坐一團,邊繡花帽,邊聽胡琴演奏的熱鬧場面,體現出畫家對人物“情態”精准的把握和拿捏。這件名作是黃胄當年在北戴河修養期所作,此次難得良機讓我們終于得以一睹原作的風采。

齊白石的《吉壽永昌》尺幅碩大,氣勢撼人,為齊白石畫贈好友羅隆基。此幅齊白石極為少見地畫了九個充盈的桃實,枝干上又畫了兩個對望的綬带,寓意長壽萬年。齊白石與羅隆基交誼深厚,齊白石畫贈毛主席的《鷹》就是由羅隆基代為轉交的。市場所見羅隆基上款齊白石所作《風竹》、《松鷹》均為大尺幅創作,足見齊白石對羅隆基的重視與尊敬。羅隆基上款齊白石八十年代多輾轉流至香港,此幅《吉壽永昌》亦于資深藏家手中寶藏多年,是齊白石晚年極為少見的大尺幅創作。

【大觀之夜加設兩組主題策划】

此季大觀之夜亦特設兩組主題策划:“食金石力—與古為徒吳昌碩”和“晨曦—新中國十七年專題繪畫”。

吳昌碩曾說:“我生平得力之處,在于能以作書之法作畫。”又曾作詩曰:“離奇作畫偏愛我,謂是篆籀非丹青。”此語即是說老缶作畫,常以篆籀、草隸之筆勢入畫,追求拙朴、活脫、奔放、雄健的筆墨效果,所作極具金石意味,老辣霸悍亦不失古拙朴茂之氣。此季大觀延續一以貫之的“大家”系列,集合12件吳昌碩書畫精品匯成專輯,以“食金石力”為題強調吳昌碩的藝術追求。

“晨曦—新中國十七年專題繪畫”是本季特別企划,以1949-1966為特定時間段,匯集了33件囊括傅抱石、石魯、蔣兆和、朱屺瞻、于非闇在內的活躍藝術家的出新之作,以各類源自生活的寫生創作尤為矚目,以期凸顯這段新中國的陽光歲月。

【來源豐富的中國近現代書畫】

此季“中國近現代書畫”常設專場經過嚴格遴選,將推出約450件近現代名家的精品佳構,其中包含多個來源可靠的名家舊藏與特別企划的藝術家專題。

張伯駒先生天縱之才,此季我們有幸從其門生楊邵箕先生處征得張伯駒先生墨跡十件,均清雅可人。一件寫袁寒云聯語的書房對:“十有九輸天下事,百無一可眼中人。”翰墨芬芳,可愛至極。另件《風蕙》迥然出塵,非常少見,裱邊俞平伯等多位名家題跋,足見當時文人之間的心心相惜。更加難得的是,這批收藏中還包括兩通先生討論京劇的親筆文稿:《京劇源流探討》和《京劇音韻身段》,足見先生在京劇史上的素養。張伯駒很像明末清初的張岱,都是名門,一樣的才情與自負,通文史,擅氍毹,精收藏,癡情韻事;同樣在政權更迭之下沉浮榮辱,前期風流浮華,後期蒼涼淒惶;一個窮到斷炊,一個困在牛棚。這批張伯駒先生的遺墨讓我們有幸體會先生的才情和抱負。

同樣難得的重要私人珍藏來自着名愛國民主人士繆云台家族。繆氏字云台,云南昆明人。1913年留學美國堪薩斯州西南大學、伊利諾大學、明尼蘇達大學;1920年回國後任云南個舊錫務公司經理,云南省政府委員兼農礦廳廳長等職;抗日戰爭期間任國民參政會參政員,云南經委主任;1946年參加重慶政治協商會議;1947年任國民政府行政院政務委員、國大代表、立法委員。繆氏珍藏中以四件齊白石最為矚目,尤其一件《荔枝鳴蟬》白石自題:“我來六月聽蟬鳴”,堪為白石至精之作;而張大千《書畫合璧》一字一畫,蒼茫氣象,為大千題贈繆氏的用心之作。

特別企划的藝術家專題包括溥儒、關良、齊白石、張大千、陸儼少等等,如溥儒專題中的《松蔭駿馬》、關良專題中的早年寫生之作《放排圖》、齊白石專題中寫贈哈慧慈的水墨《葫蘆》等等,都是非常難得的名家杰構。

【四大私人珍藏及特色專場】

此季亦包括有“翰墨因緣——宋云彬舊藏書畫”、“桃符采藍——歲寒草堂藏民國楹聯擷珍”、“四散仙——真如精舍藏錢瘦鐵、丁衍庸、陳子莊、謝之光精品”、“扇苑善緣”四個私人珍藏及特色專場。

翰墨因緣——宋云彬舊藏書畫

“翰墨因緣——宋云彬舊藏書畫”得自着名的文史學家、編輯家宋云彬先生家屬,囊括了宋云彬先生的畢生收藏,其中包括有金冬心、黃賓虹、章炳麟等名家書畫五十件,足見宋云彬先生的旨趣與交游。尤其值得一提的是,這些作品拍賣所得宋云彬家屬決定將都捐獻給中華書局成立古籍整理出版基金,以獎掖後學,推動古籍整理的基礎工作。這樣的善舉確屬難能可貴!

桃符采藍——民國楹聯擷珍

“桃符采藍——民國楹聯擷珍”得自滬上重要私人珍藏,主人出身滬上書香世家,雅好書畫,保藏名家翰墨甚多。先生此次所釋出晚清民國楹聯,百家百件,可謂圓圓滿滿。書畫家以其專業在斯,作品流傳之多,不足為奇。而此次藏家所出之作,于常見名家之作中,出其精彩力作,令人歎為觀止。百件楹聯中,以近代金石書畫家吳昌碩為最長,缶翁亦正可謂近代書畫之開端,至今百有余年,共同見證近代以來諸家翰墨之風采。

四散仙——真如精舍藏錢瘦鐵、丁衍庸、陳子莊、謝之光精品

“四散仙——真如精舍藏錢瘦鐵、丁衍庸、陳子莊、謝之光精品”得自重要私人珍藏“真如精舍”。“真如精舍”收藏頗豐,此次釋出市場四位名家的系列作品,錢瘦鐵、丁衍庸、陳子莊、謝之光四位畫家都在近代美術史上有自己獨特的位置,個人面貌獨樹一帜,精舍主人着力收尋四位作品多年,已然蔚為大觀。此番釋出市場,也是讓市場系統了解四位特立獨行的藝術家的絕好機會。

扇苑善緣

“ 扇苑善緣”已然成為嘉德的品牌成扇專場,此季再次征得近百件成扇精品。其中以溥雪齋和吳湖帆成扇尤其精彩,故分別匯成專輯以饗藏家。同時得自滬上金融家余月亭先生舊藏的十五把成扇,整齊別致。其中齊白石所作《紅菊蟋蟀》(1089-1442)秋色斑斕,意趣橫生,配以黑漆嵌螺鈿如意式大骨,及彩繪骨質小骨,足見當時藏家品味不凡,頗堪玩賞。

中國古代書畫:石渠寶笈及碑帖金石引領主題

古代書畫部分,本次秋拍共推出350余件拍品,佳作紛呈,以饗廣大藏家。在專場設置上,延續春拍的設置,分為“大觀—中國書畫珍品之夜?古代”、“中國古代書畫”、“吉金樂石——清代書法掇英”,另外私人珍藏專場中,“宋云彬舊藏書畫”專場中亦有不少古代精品佳作。

【石渠寶笈及帝王書畫現身大觀之夜】

“大觀之夜”是嘉德每一季拍賣的重點專場,備受眾藏家的關注與青睞。本次中國書畫珍品之夜古代部分,共推出精品30件,其中書畫18件,另外12件則是首次在大觀之夜中呈現的碑帖拓本,系常州王氏一門所藏。

今年秋天文博藝術界最熱門的一個話題就是“石渠寶笈”。故宮博物院在建院九十周年之際,隆重推出了重量級展覽——“石渠寶笈特展”,藏品之精、規格之高,在故宮博物院的歷史上都難得一見。給觀眾带來了一場古代書畫的饕餮盛宴,引得萬方來朝。可以預見“石渠寶笈熱”將持續升溫。

董其昌 《疏林茅屋圖》

是次大觀珍品之夜,我們也推出了兩件《石渠寶笈》着錄的作品。其一是董其昌的《疏林茅屋》,着錄于《石渠寶笈三編》。明代晚期,藝術成就最高、影響最大的書畫家當推董其昌。此圖繪岡巒連綿,清江寂然。近處山坡一隅,坡上樹木扶疏,搖曳生姿。中部有秀潤之山,雖不高大,卻有丘壑之美。山腳有小橋臨水,向前則是一片空蒙的水面。遠處山巒起伏處,草木蔥蘢,三五茅廬歷歷掩映于疏林之中,雖無人跡,可想幽人襟懷。此圖先用淡墨勾稿,再以漸深的墨色反復勾摹,筆墨秀逸,墨淡而不掩用筆之妙。所畫山石凹凸向背分明,勁峭中饒清逸之趣。樹干多曲折頓挫,枝葉或紛披,或濃郁、或簡淡、尤見筆墨的豐富變化,為董氏精心之作。《疏林茅屋圖》卷作為晚明藝壇文宗董其昌的精品,又是皇家典藏《石渠寶笈》所出,其珍貴價值不言而喻。

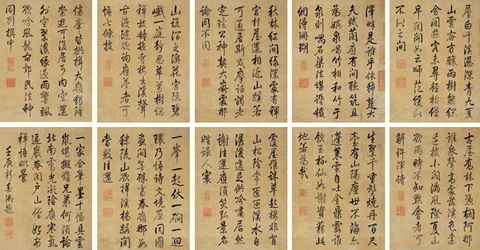

乾隆皇帝 《禦筆分題行書冊》

另外一件是乾隆皇帝的《禦筆分題行書冊》,着錄于《石渠寶笈續編》卷四以及《禦制詩集》三集卷九十八。乾隆書法五體皆擅,行書是其最為得意的書體,字里行間往往夾雜着草書的韻味,頗為雅致。

此《行書冊》書于乾隆壬辰年(1772年),此時的乾隆皇帝雖然已經步入花甲之年,但在這十幅對題之作中,通篇氣息中規中矩,端正秀美,用筆圓潤委婉,力透紙背,已形成自家面目,難掩浩浩帝王之氣。運筆則沉穩含蓄,氣息則從容不迫。分章布白,于平正之中,參以參差之趣;引筆着墨,于圓潤之間,時起生拙之態。後來評者謂其圓潤秀發,蓋仿松雪而饒有承平之象,當是知者之言。可以說,在這一時期,他不但沒有早期臨摹亦步亦趨之拘束,也沒有後來因年老而氣血不足之牽制。當是他書法成熟風格的代表之作。帝王書畫也一直是市場的熱門。

除了乾隆皇帝的《禦筆分題行書冊》,這次大觀之夜還有一件乾隆皇帝的禦筆《松菊圖》作于靜怡軒。靜怡軒被視為建福宮的寢宮,是乾隆皇帝為守制所居而建。乾隆皇帝為皇太後守制時未能在此居住,曾有兩年的時間在這里避暑,亦不曾作詩,以體驗“意靜身則怡”的意境。《松菊圖》畫面簡淡幽致,純以水墨繪就,逸筆草草,神、形、氣兼備,文雅而含蓄,可謂得文人畫正脈,也與靜怡軒“意靜身則怡”的主旨想契合。

康熙皇帝《書唐蘇頲〈安樂公主山莊應制〉詩》用筆秀逸端莊,神韻超邁,典型地表現了皇家法書的獨有風貌。同時也反映其才德學養,風標一世。字里行間溢出深厚的學養及王者之風,結字布政中透出深湛的臨池功力,用筆嚴謹,一絲不苟。整幅作品森嚴內斂,法束其性,理掩其情。

王翬《仿古山水八帧》系張大千舊藏,是王石谷仿宋元人筆意所作。雖說是仿各家筆意,卻已將諸家之長融會貫通,筆墨變化隨心而動,風格蒼老勁辣,所謂的臨、摹已經重開生面。王翬在王時敏等人指導下進行學習和創作生涯近二十年,他廣泛學摹了宋元以來各種流派和風格的山水畫名跡,為他最終達到“集大成”打下了深厚的基礎。

石濤《雙驥圖》也是張大千大風堂的舊藏。常見的石濤繪畫題材以山水、花卉為主,動物題材較少見。畫馬題材的作目前僅見有四件。《雙驥圖》作于康熙庚申(1680年),是年春,石濤剛從宣城遷至南京。畫上抄錄了杜甫的《觀曹將軍畫馬圖引》,以此來表達畫家對早逝的父母及已故的王朝的思念,別具深意。張大千生前對此作寶愛有佳,曾先後將之展覽于台北國立歷史博物館及韓國國立藝術館等處,並多次出版着錄。金農《隸書〈長歌一篇效李太白體奉祝大椿〉》冊,作于雍正己酉(1729年),時金農四十二歲,系金農早期作品。此作下筆果敢,一任率意,臥筆橫刷而顯出橫粗豎細之跡,已經顯露出金農獨有之特征。

傅山《隸書杜甫〈春宿左省〉詩》是其存世較少的大字隸書作品。傅山于書無所不擅,傳世行草為多,篆隸偶能一見。此法漢隸,筆意靈變,舒展有草意,故一避漢碑之規整而顯得活潑自然。然柔中寓剛,氣局依舊闊大。

佚名《聖跡圖》冊雖無作者款識,據柯漢後跋可知,是圖為衡陽太守何廷瑞據明正統禦史張式之考訂孔子大節,參考他書增添九事,遂成一佚,命畫工為之。方與付梓,而何公捐館矣。後高君等以俸祿助成何公之志。可知此冊當為明成化刊《聖跡圖》之底本。史載吉王府曾刊刻《聖跡圖》,此本即為吉府圖書,其中關系,當可洞見。此圖歷述孔母禱于尼山,至漢高祖過魯以太牢祠孔,凡孔子生平38件故事。上文述事,下圖情景,金碧山水,朱欄白沿,麒麟蟠龍,人物神仙,燦豔奪目,栩栩如生,圖文並茂,形象生動。歷五百余年,色澤鮮豔,一若新繪。

羅牧、宋犖《匡廬煙雨詩畫圖(並諸家跋)》系羅牧于1693年所作,後有宋犖題詩數首。康熙壬申年(1692年),宋犖由江西巡撫擢江蘇,赴任前與南昌廣文楚材、諸生塗居璁、錢唐太學吳允嘉、釋宿應、超淵、寧都山人羅牧,兒基、筠,族孫鈖九人同游匡廬,作廬山詩六首。詩載《西陂類稿》。詹南屏先生以都督鎮洪都,與時宋犖巡撫江西,兩人諧以詩格,為忘形交。日後宋公移節姑蘇,至別後相思,詩文往來,倡和甚久。1692年,宋中丞游匡廬,悵詹都督不得同往,以廬山詩見寄,先生遂令羅山人飯牛(羅牧)潑墨為廬山圖,與宋公詩同裝潢為長卷。並延請唐儀制、查吉士題詞。歷時十余年,諸家(甲戌年王原;乙亥年沈皞日、臧眉錫、姚士藟;丙子年郝士鈞;丁丑年孟亮揆、沈三曾、潘宗洛;戊寅年鄭昱、朱三錫、王原祁;己卯年葉逢源;辛巳年王晫)皆奉命題詞于後。

任熊《福祿壽三星圖》作于咸豐癸丑(1853年)。任熊尤擅人物畫,人物形象多高古、奇倔、誇張。任熊對衣紋的勾畫向來十分精彩,鐵畫銀鉤,很見功力。畫中人物形象生動誇張,衣紋服飾處理具有較強的趣味性,設色以平塗為主,厚重大氣,色彩豐富,全畫洋溢着先生代表性的筆墨意趣。

【古代大觀加設碑帖主題】

金石碑帖,自干嘉以降,成為士大夫收藏之最高境界。民國時期,極為興盛,善拓價格甚昂,藏家皆以此為重。是次大觀之夜亦首次推出碑帖專題,均為常州王氏一門所藏。常州王氏一門以實業起家,經商之余,喜搜集、鑒賞歷代金石,藏品頗豐,為當時碑帖界之翹楚。

所謂善拓,指傳拓年份較早者,當在明中葉以前;指傳拓份數較稀者,當在百份以下;指有先賢跋語、名家遞藏者;三者足一即可稱之。此次常州王氏一門所藏之碑帖12件,皆可稱之為善拓。且傳承有序,多為稀見之品。

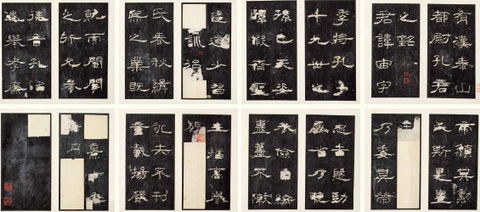

《漢孔宙碑》

《漢孔宙碑》,陳景陶、俞復舊藏。陳、俞二氏皆以收藏碑帖名于世。此本之最重要者,第二行“訓”字左第二橫筆首不連石花,非一般明拓所及,與此本相同者,僅三、四本而已,當為此碑傳世最舊本。又有民國時期珂羅版影印,為其增重。

《漢史晨前後碑》,為何紹基、李國松舊藏。李氏所藏碑帖,皆為善本,且經李氏之手重新裝池,極為考究,多有張運題簽,此即其中之一也。其傳拓年份,雖非最舊者,然傳拓極為精良,用明白綿紙,為明代晚期典型傳拓風格。海上王壯弘先生《崇善樓筆記》中着錄此本,稱之為“余見《史晨前後碑》一時所拓者以此為最”,實當不虛。

《晉王獻之書洛神賦碧玉版十三行》,流傳下來的多為民國時期拓本,此為翁嵩年未呈內府前所拓,傳拓當在清康熙時期。未呈前拓本,第一行“晉”字中橫畫完好,應有楊大瓢、翁嵩年端石刻跋;此本皆有體現。又經名家遞藏,有先賢跋語,傳世無多。

《魏張猛龍碑》,為北魏碑刻第一。此本第十行“冬溫夏清”四字完好,第十八行“蓋”字下連石花,“魏”字上不連石花,濃墨厚重,字口瘦勁,當為清初期拓本。

《唐歐陽詢書九成宮醴泉銘》為崇恩、李經畲、孫多巘舊藏,葉志詵審定。此本第一行“魏征”二字未剜,第五行“王”字存半,第二十三行“弗”字未剜作“勿”字,當為宋元時期未經俗手剜刻拓本,與明代初期拓本相較,字畫肥粗,盡顯率更真面。此本傳承有序,傳拓年代早且精良,又有名家跋語,洵為難得。

【異彩紛呈的中國古代書畫】

“中國古代書畫”專場中這次共推出拍品230余件。開場處,精心挑選了數本冊頁。李世倬的山水較多,而花卉少見。《墨菊冊》十開,系其臨仿前人之作。李世倬是高其佩外甥,其畫除得高氏指授外,亦曾就教于王翬,還與馬元馭的兒子馬逸交往甚密,故其畫兼南北之長,或剛或秀,或疏或密,能在高氏之外,又成一格。以善畫享名于清雍、干時代。此冊逸筆草草,每一畫都很用心,是他很精的作品。

趙之謙是“海上畫派”的先驅人物,其以書、印入畫所開創的“金石畫風”,對近代寫意花卉的發展產生了巨大的影響。《富貴眉壽圖》是趙之謙的精品之作。趙之謙筆下花卉,取法青藤、白陽,復見復堂畫風影響,融合篆刻及書法于畫中,故寫來筆墨豪邁恣放,墨彩交融,豔麗卻又不失古朴厚重氣息,極具金石韻味。

陳洪綬是明以來中國畫壇一個重要性代表人物,他擅長人物,精工花鳥,兼能山水、書法,都無不精妙。《書畫合璧卷》經徐邦達鑒題,老梅樹的枝上幾朵梅花綻蕾展瓣。構圖簡約洗練,具金石韻味,體現了老梅飽經滄桑的古木氣息。書法部分結體修長,字勢舒展,用筆多內斂,出鋒處見精神。查士標,明末遺民畫家,安徽休寧人,流寓揚州,入清不仕,以布衣終身。擅山水,入倪(云林)黃(公望)之室,風神散淡,氣骨高華。《秋溪孤棹》山石的紋理用淡墨寥寥幾筆皴擦,穿插以樹木、點苔,韻味幽靜、清淡。構圖疏朗是查士標山水畫的顯着特征,高大的遠山、廣闊的湖面,一士人一船夫,景象十分安逸。

王原祁《平岡曲澗圖》曾經多次重要着錄,畫面雖簡而愈顯其幽遠,雖率略而不失其蒼逸。設色法大癡,赭色用花青罩染,淡雅靜穆,讀之令人意遠。華岩、邊壽民合作之《春湖泛舟》設色明麗,意境清雅,小巧可愛,曾經林朗庵舊藏。費丹旭《溉庵十二景》系其人物山水精品,筆法精潤,設色淡雅。錢杜是清代嘉道間山水畫家中之佼佼者,他畫取法文征明,在獨尊“四王”的晚清畫壇可謂異軍突起。

《松溪夜泛圖》縝密而不塞實,精細而不瑣碎,文雅靜穆,很耐看。此圖密線細皴,因為極注意黑白疏密的對比,故實中見虛,虛中有實。用墨則枯潤得宜,故淡不見其薄,渴不見其澀。讀之可滌煩襟,洗俗紛。張崟是丹徒派的代表人物,《春江送別圖卷》系張崟為鎮江大族張灝所作,本卷書畫題詠都精,保存亦佳,是可賞可藏的雅物。程嘉燧,明晚期安徽人,長期定居于江蘇嘉定,與李流芳、婁堅、唐時升並稱“四先生”,擅山水,筆墨枯冷疏瘦,格調極高,是與董其昌齊名的“畫中九友”之一。《西澗圖》畫遠山,一人立于數枝秋樹之下,情境荒寒,仿佛游子之歸心。此作曾為葉恭綽舊藏,多次權威出版着錄,實為難得。

【清代書法之吉金樂石】

2015春拍之際,我們推出了“吉金樂石——清中晚期書法掇英”專場,得到了市場的認可,取得了不錯的成績。此次秋拍,我們繼續推出了“清代書法掇英”,將整個清朝的書法都納入到“吉金樂石”中來,共遴選了73件拍品。金農是清代金石家的代表之一,《行書致幔亭先生手札》系其寫給詩壇泰斗王漁洋從弟王士驪者,寫于花箋之上,甚是可愛。王澍作為康雍時期的着名書家,一生臨帖不輟,《楷書臨顏真卿〈廣平宋文貞公神道碑〉》洋洋數千字,首尾一貫,字正筆勁,功力非凡。蔣蘅跋稱“不襲一點面貌而神理自合”,甚是。後有唐建中長題,謂虛舟多次臨宋文貞公碑,此本尤得意,一直自藏,“靳不忍予人”。友人戒如未為僧時每為其按摩療傷,王氏病危時遂以此帖相贈,並稱戒如若“果為僧,必先謀衣缽資,其以此書,與爾結香火緣。”其重此書可知,其更重友誼亦可知。丁敬是“浙派篆刻”開山鼻祖“,西泠八家”之首。然而西泠八家當中,丁敬的作品是傳世最少的。目前已知的公私收藏中,丁敬身的書法作品屈指可數。

《行書七言詩》是丁敬送給好友藏書家趙信之作,用筆干濕濃淡,錯落有致,深得逆勢澀進之理。飛白布局,變化萬千。頓挫轉折,清健遒勁。偃仰跌宕,豪放自然。收筆沉穩有力,獨別于清初董、趙一派,自是其創新變革。洵為難得。吳大澄作為清晚期金石家的代表人物之一,是次秋拍有幾件精彩之作。《行書壬辰北上留別詩》作于花箋之上,裱成一卷,卷後有其孫吳湖帆長題,詳細考訂了《壬辰北上留別》的兩個不同版本之間的差異及是卷流傳經過。祖孫二人書法合為一卷,用筆、用紙、用墨俱佳。《楷書〈李仙女廟碑〉》作于1895年,是年,吳大澄任湖南巡撫,夏日遇旱,吳大澄向李仙女求雨而成,長沙因而解除旱情,吳大澄因此而書寫了《李仙女廟碑》,以供民人奉祀。蘇州振新書畫社于1921年分別石印出版了《吳大澄楷書李仙女廟碑》的拓本和墨跡本,而本冊《楷書〈李仙女廟碑〉》則是當年出版的底稿。名人題跋的碑帖拓本是近年來市場的寵兒,吳大澄、吳云、吳熙載三人《跋虢季子白盤拓片》當會受到市場的歡迎。虢季子白盤原為吳云平齋所藏,後因故佚去。吳大澄小楷恭錄吳云對是盤有詳細釋文考證近千字,一筆不苟,款署“吳大淳”。據吳熙載、吳云題跋,推測吳大澄題跋時間在1863年左右,時吳大澄不過二十余歲,極為難得。和王澍一樣,何紹基一生也是臨碑不輟,《張遷碑》等其喜歡的漢碑,臨摹次數不下百遍。《隸書臨禮器碑》、《臨漢碑四種》就是其習書日課的典型例子。

中國當代書畫:多元集結

當代書畫創作的多元化特征,使得當代書畫市場也表現出較為多元的發展傾向。在遴選拍品時,我們不但要滿足藏家的多元化需求,更要堅持嚴苛的精品標准,在嚴格把控拍品數量的同時,着力于拍品質量的提升,為藏家带來更多經得起推敲的精品之作。

水墨氣勢

嘈雜的都市生活常常讓我們庸碌、焦慮、迷茫,但晚歸的人卻都有這樣的經驗——夜空蒼茫,樹影婆娑,樹葉簌簌作響,一個人行走其間,愈加覺得安靜與神秘,愈加清晰地感受到個體與宇宙的聯系。藝術家徐加存將這種體驗通過“五彩”墨色凝結在了畫面上,他的《夜晚的樹》神秘、疏離,尺幅巨大,為觀者打開了一個“容身、想象、擬景、造境”的精神空間,實現了“在自然中遨游,在想象中馳騁、在意境中棲居”的深層向往。同樣是與“夜”相關的題材,同樣是以水墨為創作工具,孫浩對“夜”的表現卻用了大面積的留白。其《夜奔》取材自《水滸傳》的“林沖夜奔”,但其“水墨雕塑”的創作方式,卻賦予了畫面莊嚴偉岸的英雄氣質,全無原着小說中主人公落難而逃的悲戚之情。這一巨制就像一首生命贊歌,悲壯昂揚地宣告:生命不可辜負。

工筆新生

新工筆的創作一直以70後藝術家為主力軍,他們或多或少都受到過西方美術的影響,但在創作中卻更加強調細膩的情緒和個性的表達。姜吉安的《兩重性》將工筆畫的線條與頗具隱喻性的西方圖式完美結合,張見的《置于風景前的肖像之一》亦可見其在色彩及造型上所受的西方古典繪畫的影響,高茜的《閨閣》、徐華翎的《而我站在黑暗中》、楊宇的《魔念》、鄧先仙的《密云不語》、李戈曄的《沉睡》等都以女性特有的敏感細膩描繪了心靈的委婉轉承。除了這些熟悉的名字之外,李百鳴、程保忠、曾志欽等幾位“新人”也頗值得關注。

寫生創作

寫生能豐富筆墨的表現語言,避免筆墨表現的僵化與程式化。從藝術家們的寫生作品里,我們能夠感受到最新鮮的風物,最靈動的筆墨,最熾熱的感受。徐希終其一生都在行走寫生,其筆墨語言融匯中西古今,《大昭寺前》創作于1980年,畫面雄渾而細節柔膩,是其“徐家樣”的典型之作。李小可近年來多次深入藏地,以雄渾大氣的筆墨創作了一批優秀的“藏跡”作品。丁觀加先生任職鎮江畫院院長一職多年,其作品多見煙灘渡水,尤以畫水為絕,波光瀲灩中盡顯人生境界。李翔的《丁合村之二》以色當墨,強化色彩的勾皴點畫,色調豐富厚重具有真實感。方向、張捷兩位在出身背景及所居環境上可謂截然不同,但在創作上卻有心意相通之處,都市田園、人與世界的親和關系是他們共同的筆墨寄情。熊海自1978年以來一直居住在香港,筆耕不輟發展出極具個人特色的“細筆山水”。崔如琢以指墨及巨幅創作着稱,一幅《飛雪伴春》洋洋灑灑,飛雪、山巒、林木,經營布局獨到和諧,頗具風采。

寫生創作不僅山水畫創作中具有重要意義,對于人物畫的創作亦是如此。王子武在寫生方面駕馭筆墨的深度上,提出了表現人物畫的另一種可能,成為中國人物畫發展的標志性人物。《齊白石像》創作于1987年,畫面簡練蒼勁,寥寥數筆卻足以構形傳神,完美詮釋“穩、准、狠”。楊之光擅畫舞蹈人物,此類題材始于20世紀50年代,畫家常一邊觀看演出一邊速寫記錄,數十年的積累訓練蔚為可觀,《芭蕾吉賽爾》可謂形神兼備之佳作。南海岩、李愛國也是寫生創作的踐行者,他們筆下的人物或陽光淳朴,或細膩優美,看他們的畫就像在和不同的人談心對話。

條屏贊歌

條屏是中國畫創作中非常特殊且頗受歡迎的傳統樣式,由屏風逐漸發展而來。條屏的創作非常考驗藝術家的功力,要在有限的空間里狀物、言志、寄情、寫意,講求的是開合有度、機鋒妙合,展示的是形神無界、氣韻貫通。每一屏在與整體分割之後都能獨成佳作,連綴之後又能形成貫通游動的氣象,因此對創作者在取材立意、位置經營、筆法墨韻上都有極高的要求。當代書畫家對條屏形式的喜愛與創作的探索也從未停止過,今季卓鶴君、楊明義、王明明、劉曦林等均有此類佳構呈現。“四”在中國傳統文化中有着非常廣泛的含意,四條屏也是條屏創作的不二佳選。卓鶴君筆下的四季山水色彩斑斕,楊明義的水鄉則四季妖嬈,而王明明以人物入畫,踏唱四時贊歌,劉曦林以墨筆描繪的“四君子”別有一番韻味。

詩書華章

“以詩為魂,以書為骨”是范曾繪畫的顯着特色,也是其作品能夠引起觀眾共鳴的主要原因。《紅衣羅漢》是畫家1981年的作品,畫贈香港“斗大草堂”主人唐遵之先生。唐氏與大陸書畫界交往頻密,所藏各大名家作品既多且精。范曾所作美人主題扇面及趙少昂所書詩句,更是印證了畫藏之間相互欣賞應和的惺惺之情。《唐人詩意》《易元吉訓猴圖》《鐘馗捉鬼圖》是畫家掌控自如的題材,古樹奇松、鐘馗長者、頑猴劣鬼,都描繪的生動朴雅。