導語:自特朗普上台以來,噓聲四起,連奧斯卡的主持人都要拿他涮來涮去。除去全球富豪、世界網紅和美國總統這三個身份外,特朗普又榮膺了“暢銷書推手”的新型身份——自特朗普上台以來,反烏托邦類圖書不斷躍居亞馬遜圖書暢銷榜,諸如喬治·奧威爾的《1984》、《動物莊園》,漢娜·阿倫特的《極權主義的起源》、瑪格麗特·阿特伍德的《使女的故事》、阿道司·赫胥黎的《美麗新世界》、雷·布拉德伯裏的《華氏451》等描述反烏托邦式獨裁統治的圖書,其中有些甚至已在亞馬遜售罄,各家出版社紛紛加印以滿足消費者的需求。

據《紐約時報》報道,自特朗普上台以後,奧威爾的《1984》銷量激增9500%,躍至美國亞馬遜暢銷書榜首。除去在冷戰時期被用作輿論武器對抗蘇聯陣營之外,我們很難想象奧威爾式的夢魘會如此嚴重地籠罩美國社會,由此可見特朗普對美國秩序的沖擊程度,以及美國民眾對奧威爾式社會的敏感與恐懼,如同美國社會正在醞釀著一場“在美國尋找喬治·奧威爾”的閱讀行動。

《在緬甸尋找喬治·奧威爾》

2016年下半年,三輝圖書引進出版了艾瑪·拉金的《在緬甸尋找喬治·奧威爾》,講述了奧威爾式的夢魘對於一個東方國家的雲遮霧繞。本書的創作與艾瑪·拉金第一次去緬甸的經曆有關,當她踏上緬甸的土地,在曼德勒的繁忙街道上行走之時,一名緬甸男子旋轉著黑色雨傘向她走來,對她這位外國遊客說道:“請將我們對民主的渴求,告訴全世界——人民已經受夠了。”那位男子說完便轉身離開,艾瑪·拉金望著他的背影,陡然而知她所看到的緬甸並非是真實的緬甸。於是,她帶著被緬甸人稱為“先知”的奧威爾的著作,追逐著奧威爾當年在緬甸當殖民警察的蹤跡“尋路緬甸”。

喬治·奧威爾

在曆史與現實之間,在奧威爾與緬甸之間,在文本與社會之間,艾瑪·拉金捕捉到了一個“幽靈國度”:一方面是遍地禁忌造就的神秘氣質,另一方面是緬甸民眾漂浮在“幽靈”之下的精神狀況。就像她突然發現自己看到的緬甸並非真實的緬甸一樣,民眾過著的生活也並非他們想要的生活,在這片曾是亞洲地區最繁華地帶的土地上,照進現實的並非是人民自被殖民以來便夢寐以求的“緬甸夢”,反而是奧威爾式的夢魘。

《在緬甸尋找喬治·奧威爾》的譯筆出自王曉漁,曾經專欄遍地開花的他,以犀利反諷而不失溫和的文化批評著稱,在當下中國的批評話語中獨樹一幟。多年沉寂之後,王曉漁以一本翻譯作品回歸公眾視野,多少有些出人意料。在本書的翻譯過程中,緬甸恰好發生了令世人措手不及的“變臉”,軍政府放開民選,這片曾在二十世紀容納了最多元的族群和國家民眾的土地再度受到世界的矚目,“變臉的緬甸”成為熱議的話題,西方記者和學者紛紛撰寫了不同角度的著作,來記錄緬甸的過去與當下。除去艾瑪·拉金的《在緬甸尋找喬治·奧威爾》外,還有諸如《經濟學人》亞洲記者Richard Cockett 的《變臉的緬甸》、《維吉尼亞每季評論》編輯Delphine Schrank的《緬甸:追求自由民主的反抗者》、淡江大學亞洲研究所教授陳鴻瑜的《緬甸史》、《華爾街日報》和《紐約時報》專欄作家班尼迪克‧羅哲斯的《緬甸:一個徬徨的國度》等。其中,《在緬甸尋找喬治·奧威爾》,由於艾瑪·拉金在曆史與現實的想象之間呈現出了一個“亞洲縮影”,使得中國讀者保持著持續的關注和熱議。

鳳凰文化特邀青年學者蕭軼,帶著閱讀過程所伴隨的疑問,就緬甸的“亞洲縮影”、奧威爾的東方足跡,以及王曉漁的個人經驗,與王曉漁進行了一次對話。以下為對談實錄。

王曉漁

談緬甸:永遠不要放棄希望,不要讓自己的內心輕易被軍政府說服

蕭軼:我看這本書時有點驚訝,因為我們一般覺得他寫反烏托邦之類的思想源自於西班牙內戰,包括那個時候蘇聯所表現出的恐怖與殘暴。但這本書說來自於緬甸經曆,對此你怎么看?對於艾瑪·拉金的論述,你覺得她是成功的嗎?

王曉漁:不能單純地說是西班牙或者還是緬甸的經曆,影響了奧威爾。如果單純這樣來說的話,經曆過西班牙內戰的作家很多。很多左翼經過西班牙內戰,還是那種親斯大林的左翼,而不是像奧威爾那樣的左翼。同樣,也不止他一個人擁有緬甸的經曆。

在這本書裏面,作者說到奧威爾具有對他人痛苦的敏感感受。奧威爾有著非常敏感的現場觀察力,書中講到奧威爾的文章,比如《絞刑》和《射象》,兩篇文章都是奧威爾根據緬甸經曆寫的。問題在於,經曆過類似場景的,肯定不止奧威爾一個人,而我們去讀這兩篇文章,他對那種細微的體驗是特別敏感的。比如,他講絞刑的細節讓我印象很深,說一個已經被判處死刑的人,在通往死刑的路上,看到地上有一灘水,他居然跳起來避開這灘水。從一般經驗來看,如果一個人都處以死刑了,他腳上有沒有水,要不要避開,這一點都不重要。但這個瞬間反而喚起了奧威爾的感受,覺得那還是人之所以為人的一個特征,而不是我們所說死刑犯的一個特點。我們往往會認為死刑犯是怎么懲罰都不為過的,但那個瞬間,突然觸動了奧威爾對死刑犯作為人的屬性的感受。

奧威爾在《西班牙內戰回顧》裏的一個細節,也讓我印象很深:雙方趴在戰壕裏面,有一天早晨突然奧威爾一方的飛機飛來,對方有個士兵聽到,站起來提著褲子跑去送信。結果奧威爾在那個瞬間對戰爭的認知產生了猶豫。這么一個提著褲子跑的敵人,是“人”還是“敵人”?兩個細節,一個要避開一灘水的罪大惡極的死刑犯,還是一個人嗎;一個提著褲子跑的人,是“敵人”還是“人”?這讓奧威爾產生了很大的觸動,他會發現原來死刑犯和敵人,同樣具有人的屬性。從理論層面我們都覺得,死刑犯當然也是人,敵人當然也是人。但是,讓我們真的去感受到他作為一個人的屬性,在瞬間產生一種感同身受的體驗,這個還是很困難的。

英國治下的緬甸

蕭軼:在這本書裏,奧威爾既是一個殖民警察,又是一個預言家,緬甸人是如何看待奧威爾的?

王曉漁:奧威爾的《1984》、《緬甸歲月》和《動物農莊》被緬甸讀者稱為“緬甸三部曲”:《緬甸歲月》記錄了英國殖民時期的緬甸,《動物農莊》講述了緬甸從英國獨立又被軍政府控制的過程,《一九八四》是軍政府控制下的情形。奧威爾未滿二十歲的時候抵達緬甸,當時的緬甸正處於民族主義高漲的時期,緬甸對奧威爾構成了一系列問題:他是不喜歡帝國主義的,不喜歡英國在緬甸的殖民統治;但當時緬甸的混亂,讓他又不能完全站在緬甸的一邊。所以奧威爾在這兩者之間,是很糾結的。

相應地,緬甸讀者對奧威爾的看法也並不一致,很多讀者把他視為具有預言性的“先知”,但也有讀者認為他是殖民者的一員。在書中,作者曾經組織過“奧威爾讀書會”,有參加討論者認為奧威爾蔑視緬甸民眾,理由是《緬甸歲月》裏只有兩種人——主人和奴仆,主人總是白人。有人說這些讀者並非沒有經過專業訓練,恰恰相反,他們會引用薩義德的《東方主義》證明自己的觀點。這些讀者讓我想起許多中國學者,用嫻熟的後現代技藝,得出一個荒唐的結論。奧威爾只是呈現了當時的緬甸狀況,如果在他的小說裏,白人是奴仆,緬甸人是主人,難道就正確了嗎?作者沒有回避奧威爾的問題,但她不太同意以這種方式指責奧威爾。

緬甸街頭的桑山素季

蕭軼:很有意思的是,軍人獨裁政府對於奧威爾以及殖民史是愛恨交加的。甚至我會感覺到,獨裁政府很多時候甚至愛多於恨。

王曉漁:如果從利益的角度而言,軍政府可以把殖民史當作宣傳策略,反複告訴民眾接受軍政府的統治,否則就會陷入喪失主權的狀況。哪怕我們的治理很糟糕,但是難道你們願意接受殖民統治嗎?軍政府對昂山素季的批評,其中之一就是指責她的先生是英國人。

緬甸的殖民時期,正好是緬甸軍政府理想的“假想敵”。軍政府的很多統治術,也非常明確地沿襲自殖民時期,但程度更深。相比之下,人們的自由空間在殖民時期會略大於軍政府時期,所以書中的人物經常緬懷殖民時期。

殖民時期略好於軍政府時期,是否意味著要回到殖民時期呢?如果從現代政治的角度來看,重要的是自治。自治與軍政府所謂的自力更生有根本區別,自力更生是以國家民族作為界限,它會說殖民統治來自外部,不是自我治理;軍政府是來自緬甸自身,似乎就是自我治理。但是問題在於,軍政府是否經過緬甸民眾的授權呢?如果沒有經過緬甸民眾授權,軍政府又怎么稱得上自治呢?對緬甸,英國是外部殖民,軍政府是內部殖民。外部殖民和內部殖民都不是自治,自治是一個地方走向現代政治難以繞開的路徑。

蕭軼:你翻譯這本書是在2013年之後吧,從著手翻譯到成書出版,這段時間剛好緬甸就變了。在翻譯的時候,對緬甸的變天,心裏邊一直還是持遲疑態度?

王曉漁:如果把這本書與現實對照來看,可以得出一個啟示,就是永遠不要放棄希望。“不要放棄希望”不是期待軍政府哪天突然良心發現,而是說不要讓自己的內心輕易被軍政府說服。放棄希望本身就等於主動放棄未來變化的可能性,如果民眾都不再認為會發生變化,軍政府更沒有改變的可能了。軍政府期望穩定壓倒一切,但“人心思變”的時候,軍政府得以存在的心理基石就在松動。

書中一個有趣的細節是,有一個人甚至在乘通宵列車的時候,都把包放在腿上隨時准備起床,這個人隨時期待著似乎不太可能的變化。看到這段我不免有些同情,因為就緬甸的轉型曆史來看,是不可能發生變化的。但你再根據現實來對照,會發現意外之處在於,他所期待的景象,竟然真的部分地就變成了現實。

蕭軼:奧威爾曾經寫過,在四種情況下,權力會喪失:外部征服、底層造反,中產的崛起及其不滿,還有統治階級本身的道路自信沒了。那么,緬甸的轉型……

王曉漁:這個問題到現在為止,我覺得是個謎。我也沒有完全理解為什么這幾年軍政府願意發生這個變化。不太清楚是不是因為阿拉伯世界的變化?2010年底、2011年初,突尼斯發生革命,隨後埃及和利比亞也發生巨變。緬甸的變化恰恰發生在2011年之後,不知這種時間上的先後順序僅是一種巧合,還是有著部分的因果關系?

另外一個角度而言,在政治學的框架裏,軍政府的轉型相對有可能會是更快的。美國學者林茨和斯泰潘在《民主轉型與鞏固的問題》裏說過,“所有的高級軍官領導的政權具有一個共同的特征,這一特征潛在地有利於民主轉型。”我當時讀到有點意外,因為在我的印象裏面,對軍政府是很負面的評價。緬甸的轉型,證明了這本書的轉型理論的適當性。這不是對軍政府的稱贊,而是說明與更為堅硬的統治相比,軍政府的轉型稍微便捷一點。兩位學者也指出,軍政府在主導轉型的同時會設置一些阻礙轉型的障礙。

簡而言之,威權比極權的轉型要順暢。不管是韓國還是台灣或者西班牙,它要么長期的不轉型,形成一個高壓的威權時代;但如果轉型起來,比極權政府要轉型得順暢。不像蘇聯和他的部分加盟共和國,將近30年仍未轉型成功,變成一種穩固的僵硬狀態。

英國治理下的緬甸

蕭軼:有可能就是統治階級的道路自信喪失了。不知道你對緬甸近現代史是否熟悉,近現代跟緬甸之間最密切的三個國家:英國、中國,還有日本,他們分別給緬甸留下了什么?

王曉漁:英國是緬甸獨立之前長期的宗主國。二戰期間,昂山素季的父親昂山將軍,試圖在日本的支持下實現緬甸獨立,“聯日抗英”。但日本後來同樣試圖對緬甸進行殖民,昂山將軍最後倒戈反日。這本書偶有談及緬甸與中國的關系,但並不多。

蕭軼:緬甸被侵略被殖民的曆史過程,包括剛剛提到的三個國家對它的擠壓或侵略,有像中國一樣陷入過分的悲情敘事嗎?

王曉漁:後發的國家基本上有這個共同點,都會有類似的悲情敘事。包括軍政府的宣傳,喜歡利用悲情敘事更好地進行統治,把悲情曆史作為統治宣傳的輔助手段。

《動物莊園》

蕭軼:殖民時代,用種族主義來殖民統治,後來的軍政府實際上也利用種族主義來內部殖民,就轉型時期,緬甸怎么處理這些種族問題或民族問題呢?

王曉漁:這個問題,應該是緬甸現在非常重要的一個問題,當然也不僅僅是緬甸的問題。對我個人而言,也是一個困惑。如果認同民族自決原則的話,怎么來確定民族自決的單位呢?對緬甸而言,那些邦要獨立,如果邦下面還有更小的民族,繼續要求獨立就會不斷有分歧。緬甸的少數族群,有可能會被緬甸的主要民族所壓抑,反過來它對自身區域裏面的更為少數的民族又會構成一個壓抑。所以,到現在為止我也沒有特別想明白這個問題。民族自決可能是有限度的,推到極致的話,這個世界真的是要分成無數個小得不能再小的國家了。

蕭軼:那也就是,你對當下全球流行的分離主義,還是有一定的持疑態度?

王曉漁:重要的是程序。蘇格蘭通過各方都能接受的程序,決定自己是否留在英國,這個過程比“留”或“走”都更重要。雙方通過對話的方式達成一個結果,這個結果是什么,大家都尊重。這已經超越了一定要論證出“在一起好”還是“不在一起好”。當然,這需要政治成熟,這個要求是相當高的。

民族問題我到現在為止,還有很多問題沒想明白,再牽涉到宗教問題,就更複雜了。一方面,當然反對過度幹涉,包括對宗教服裝等方面的過多幹涉;另一方面,像土耳其當年的凱末爾改革,他的世俗化方案裏面對於宗教服裝甚至也有強制性的成分。那么,這怎么評價呢?比如蒙面,不能輕易地說,都是自願的。對於女性而言,她有非自願的權利嗎?她有時候必須去承受宗教內部的社會壓力。是不是世俗化需要有部分的強制呢?至少從凱末爾的經曆來看,是有部分強制。凱末爾是伊斯蘭世界裏面為數不多的還算是成功的世俗化。如果從純粹理論出發,會很反對那種強制的禁止蒙面的措施。但如果凱末爾沒有那些措施,如何避免強制的蒙面呢?

談奧威爾:多一個人看奧威爾,就多一份自由的保障?

蕭軼:你後記的開篇引用了“多一個人看奧威爾,就多一份自由的保障”。奧威爾真的有這么強大的力量嗎?

王曉漁:思想觀念的作用,有點兒像謝默斯•希尼所說的詩,幾乎沒有任何作用,不可能抵擋住一輛坦克,但同時希尼又說詩的作用是無限的。在讀中國曆史的時候,我會覺得最理解思想力量的人反而是暴君,有的時候士大夫包括知識階層自己都要懷疑思想的力量。但是,這些看起來幾乎毫無作用的文字,那些君主們居然那么在意,他會以那么精細的方式來禁止,你會發現原來它們那么有用。中國古代當然沒有什么奧威爾,但朱元璋會細致入微地刪節《孟子》。我們在讀《孟子》的時候,都覺得孟子簡直是有點愚:“何必言利?亦有仁義而已矣。”老是談仁義,談仁義有什么用呢?講得太蒼白了。但是問題在於,為什么朱元璋要那么精細地一條一條刪節。從這個意義上而言,反而是這些君主最了解思想的力量,他們恐懼孟子或奧威爾式人物或思想的存在。所以說,奧威爾依然是很重要的思想力量。

“戰爭即和平,自由即奴役,無知即力量”

蕭軼:奧威爾在中國也很“流行”。

王曉漁:奧威爾對中國內地的影響還是比較晚的。《一九八四》是1948年左右才寫出來的,少數中國知識人讀過,比如巫寧坤先生回憶,陳夢家先生聽到集體工間操的喇叭,感慨“一九八四”那么快就來了。奧威爾對中國的廣泛影響,要等到80年代以後,《一九八四》中文版在內地出現是在1979年,刊登在內部發行的《國外作品選譯》上。奧威爾在港台的影響更早,《一九八四》的中文譯本在50年代初就出版了。王鼎鈞先生回憶,中國廣播公司曾經播出《一九八四》,但是國民黨黨部並不喜歡這部小說,大概太容易對號入座。陳之藩先生也提到過《一九八四》,有趣但又不太有趣的是,那篇文章的內地版本有兩個注釋,一個是“此處刪去105字”,一個是“此處刪去469字”。

蕭軼:對你自身的影響呢?

王曉漁:對我個人而言,沒有那么大的觸動,我讀奧威爾挺晚的,通讀《一九八四》的時候,我的價值觀已經跟奧威爾沒有特別大的區別了。每個人從過去的知識結構裏面走出來,憑借的知識資源是不一樣的。對我而言,後現代主義反而是我遠離極權主義的資源之一。雖然有學者批評中國的學院左派是從後現代主義獲得資源,但是我對於極權美學保持距離,也得益於後現代主義。極權的宏大敘事,恰恰是後現代主義所批評的。作為一名文學青年,我最初對既有模式的反感,主要是美學上的反感,與那種封閉的確定性的美學保持距離,後來再慢慢進入到思想觀念方面。

談時代:叢林社會跟利維坦社會的合二為一

蕭軼:奧威爾他經常被拿來跟赫胥黎相提並論。尤其是到了我們現在這個時代,陷入一個爭論:到底是奧威爾的預言,還是赫胥黎的預言,是准確的?你是怎么看待這奧威爾跟赫胥黎的兩個預言呢?

王曉漁:說起來很有意思。我也是在讀奧威爾傳記時,才注意到奧威爾在伊頓公學時的老師,有一位是《美麗新世界》的作者赫胥黎,他們是師生關系,那時《美麗新世界》還沒有問世。赫胥黎不受伊頓公學學生喜愛,奧威爾卻很欣賞這位老師,喜歡他的“用詞”方式。

今天兩本書常被相提並論,主要是因為兩個書名,“一九八四”被視為“恐懼至死”,“美麗新世界”被視為“娛樂至死”(小說《美麗新世界》表達的內容不限於此)。我並不同意把兩者完全等同,“一九八四”的世界還是比“美麗新世界”更可怕。你可以說“美麗新世界”也是被選擇,被催眠,但它與那種直接的蘇聯式的、朝鮮式的有很大區別。奇妙的是,會產生一種新的模式,就是“一九八四”和“美麗新世界”融合在一起:涉及到意識形態的問題是極權,關於娛樂卻是開放的,甚至只要不涉及意識形態都是“自由”的,“自由”的種族歧視、“自由”的性別歧視、“自由”的地域歧視。這種“自由”,與自由已經無關了。

《1984》與《美麗新世界》

蕭軼:剛剛說到的《一九八四》跟《美麗新世界》的融合,我注意到你在微博上曾經就說過叢林社會跟利維坦社會的合二為一的生態。那么,權力的進化能力跟奧威爾的預言能力,哪一個跑得快?奧威爾的預言在這種合二為一的生態裏面,會不會顯得有點薄弱?

王曉漁:現實的想象力,會超出理論或觀念。現實的複雜程度讓很多人批評奧威爾,認為他的小說太模式化。“一九八四”式的寫作不是到奧威爾為止,而是從奧威爾開始,今天我們看到的很多作品都受到了“一九八四”的啟示,奧威爾開創了一種范式。從今天的角度來看,似乎“一九八四”不足以描述現實的多樣,但是回到小說出現的一九四八年,他的預言是很有遠見的。

蕭軼:那能談一下叢林社會跟利維坦,這種就合二為一的生態是一種怎樣的生態嗎?

王曉漁:這有點像軍政府總是恐嚇緬甸民眾,如果不接受軍政府——哪怕是過於嚴厲——的統治,你就會變成叢林中的獵物。利維坦通常會說,我們的治理是很嚴厲,但我們提供秩序,我們提供安全,如果沒有我們的話,你們什么都沒有,“沒有了利維坦,你將什么都不是”。

用叢林社會恐嚇利維坦下的民眾,讓民眾在利維坦和叢林社會之間選擇,會選擇什么呢?往往民眾願意選擇所謂安全的選項。問題在於,難道利維坦和叢林社會是非此即彼的嗎?在什么情況下會有叢林社會呢?叢林社會又為什么是叢林社會,而不是我們說的公民社會呢?在一個正常的情況下,自發秩序所產生的,有可能是叢林社會,更有可能從叢林社會慢慢走向公民社會。為什么公民社會產生不了,只有叢林社會?只有在一個高度權力壟斷的情況下,才有可能只有叢林社會,沒有公民社會。所以,在利維坦的情況下,才有可能有叢林社會。一旦利維坦取消的話,有可能開始是處在一個無序的狀態,但慢慢地會形成一個自發秩序,這一點我沒有那么擔心。

陳冠中先生曾在一本書裏寫到:“險中求勝的惟一方法是讓老百姓自己嚇唬自己,怕政府拋棄他們,怕無政府。⋯⋯因為怕無政府,怕大亂,大家反而主動願意在一只並不可愛的巨靈前面跪下,因為只有這只巨靈可以保障他們的生命和財產,就是說讓國家成為暴力的唯一合法壟斷者,舍此別無選擇。”

談語言:公共空間匱乏,用微信就像在臥室談論公共事務

蕭軼:我在書中看到,緬甸傳奇故事或者神話這一塊的傳統,包括一些笑話好像也對現實抗爭也起到了作用。

王曉漁:書中是有提到這些,但是我不太確定這些能夠扮演多少重要作用。對於笑話,徐賁先生做過分析。他對蘇聯的笑話做過具體的區分,有的笑話看起來是在諷刺權力,但是同時與權力達成一種共謀的關系。

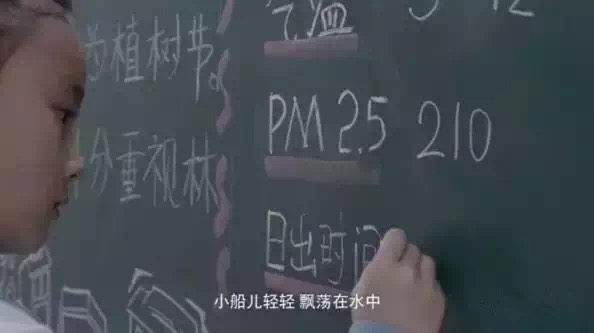

在中國這個表現最為明顯的,就是這幾年關於霧霾的笑話,基本具有了心理維穩的效果。當大家戲劇性地說各地霧霾分別是什么味道的時候,你當然可以說它是對霧霾的一種反諷,但同時又使得大家覺得好像霧霾是可以接受的。所以,關於笑話的現實作用,要做具體區分:有的直接對權力及其背後的機制構成挑戰;有的僅僅是對一個現象進行嘲笑,但同時也使得公眾很容易接受荒謬的一面,使得荒謬變得可笑了。變得可笑,一方面是否定性的,另一方面又變得似乎有趣了,也就相當於把荒謬的存在變成了日常生活,讓人能夠接受,它已經荒誕得不再荒誕了。

《人在霾途》

蕭軼:談奧威爾,經常談到他提出的語言問題:新話。我記得你是專門寫過文章談論了有別於新話的新語。現在我們特別像是新話與新語並存齊飛的狀態。

王曉漁:《第三帝國的語言》討論過類似問題。語言是我們思維中間最為堅固的部分,因為改變觀點沒那么困難,但是改變語言方式是非常艱難的。奧威爾提到的“新話”,主要是與傳統相對,比如大洋國發明的新的語言。“新話”長期被使用,會演變成陳詞濫調。當“新話”變成陳詞濫調的時候,語言的更新有可能會部分地沖擊“新話”。我少時閱讀港台散文,盡管現在覺得並沒有太多意思,最初還是會有很大的觸動。以前熟悉的暴力語言,突然變得柔和起來了。在這個時候,有可能我所說的“新語”,又會起到挑戰“新話”的作用。問題在於,這種新的語言也很容易固化。

這些年,每年都會有很多新的詞語出現,但這些新的詞語,與權力之間到底是共謀關系還是挑戰關系,需要一一分別。尤其這幾年,我覺得共謀關系越來越明顯。因為這些詞語的產生背後,是沒有價值基石的。有些新的詞語是漂浮的,像泡沫一樣可以依附在任何事物上面的,比如“屌絲”和“逼格”。我沒有語言潔癖,但聽到一個姑娘自稱“逼格”如何如何的時候,總是有些回不過神。

但是我反對行政權力介入這些語言問題。如果有一個條文規定不能使用“屌絲”和“逼格”,我是無法認同的。但我自己在日常生活中從不使用這些詞,除了在批判的時候。有些詞語,比如“草泥馬”和“趙家”,我一點兒也不反感。對於自己使用的語言需要審慎,這是一個寫作者基本的職業道德。在文學或藝術作品裏,“粗口”是可以出現的,那是另一個問題。

蕭軼:對於當下的寫作生態或公共話語,在你的觀察中,是怎樣的境況?

王曉漁:網絡時代的曆次變化,BBS、博客、微博,我基本上持一個開放式的態度,不會那么早地進行否定性的批評。對於微博、博客、BBS,我都還挺能認同的,但是對於微信,我會比較多一點負面的評價,微信似乎在剛剛使用時就已經直接進入了實用性和工具性的層面。

打個比方,BBS很適合思想的不斷論爭,是一種通過不同的觀點、不斷的論爭、各種的反對達成共識的公共空間,BBS特別近似於公共領域。到了博客時代呢?博客等於中國突然有幾千萬人開始養成自我寫作、自我清理的習慣,哪怕他寫的是個人的微觀的情感,也等於是喚醒了寫作者對自我內心的回顧。微博也承擔了公共領域的部分功能,很多事情是在微博上成為事件。但是相應而言,微信是微博的私人化,等於是微博的公共功能被取消後,被迫返回到私人領域的產物。微信也會討論公共問題,卻是在私人空間裏。很多公共話題更應該在微博表達,但因為微博空間的逼仄,大家轉而把私人領域公共化。

更致命的是,微信的工具性和實用性,非常迅速。微博是等到有一定影響力之後才被商業化的,但微信似乎剛剛使用就已經被商業化了,成為自我推銷的工具。我對於微信公號雖然也關注了一些,但是到現在為止都沒有特別養成閱讀的習慣。

我以前有一個比喻,BBS有點兒像茶館,博客有點兒像客廳,微博有點兒像廣場,現在的微信等於回到臥室裏面去了,但在臥室裏面不是睡覺,而是談商業或討論公共事務,那么這個公共空間就有點不正常。這是在公共空間匱乏的情況下形成的畸形空間,責任既不在使用者,也不在微信方。

蕭軼:所以你要躲到詩歌裏邊去是嗎?

王曉漁:我對語言層面的細微之處稍微敏感一些,所以一直對詩有興趣。我們剛才討論到語言的問題,詩的內核是語言。對語言的討論,本身也是有公共性的,哪怕它不涉及公共話題。不是說詩一定要寫公共事件,比如最近發生了一件事情,必須要寫這件事情。讓自己的表達方式從“新話”中走出,這本身就是有價值的,寫作者與“新話”的親密程度比想象得更深,寫作者常會認為自己遠離了“新話”,但通常只是一種錯覺。詩歌同樣是高度開放的,但是它與時評差異極大。相應而言,時評需要快、需要立場明確,詩需要慢、晦澀或者曖昧。晦澀和多樣性有關。

我對詩的關注,與納菲西《在德黑蘭讀〈洛麗塔〉》有相似之處。在精神成長的過程中,我對既有模式的不滿,主要是美學上的不滿,隨後才是政治思想觀念上的。我無法接受一種自我封閉式的美學,美學的多樣性是對總體美學的冒犯。權力是要強調一致性的,但是美學注重多樣性和可能性。權力要預設一種最終的解決方案,美學是不需要的。我記得略薩也提到過這個問題,他就說文學本身的想象力,會讓你不管生活在什么樣的現實生活裏,依然知道還有另外一個世界。保持對另外一個世界的想象力是很重要的,否則很容易認同現實世界的秩序,這跟那些中歐思想者所說的平行空間、平行世界也有相似之處。

談閱讀與寫作:閱讀過程是私人化的,但不意味著閱讀沒有公共性

蕭軼:《在緬甸尋找喬治·奧威爾》寫到了大量的關於閱讀的內容。在我們時代有很多人會覺得閱讀是一種私人行為,但其實它在高壓之下,往往又會變成一種政治性的行為。緬甸社會的閱讀生活,或者說偷讀、秘密閱讀對公共社會存在怎樣的影響嗎?

王曉漁:閱讀本身是一種私人行為,不管是在自家書房,還是在圖書館,不可能在認真閱讀一本書的時候,同時又在跟其他人聊天。但閱讀之後個人會受到觸動,會產生交流的願望。這種交流就會成為一種與公共領域有關的行為。哪怕閱讀本身,也是讀者與作者的交流。一個沒有精神交流訴求的人,是不會讀書的,微信就可以滿足交往或交際的需求。

不僅是在緬甸,哪怕是在古巴或者在朝鮮,如果有人在讀奧威爾,這本身就具有一種公共性。當然,這種影響主要是在知識階層,奧威爾的書被翻譯成緬甸語的並不多,好像只有一本《動物農莊》,我不知道現在有沒有翻譯,至少在以前是沒有的。

《重返公共閱讀》

蕭軼:你寫過一本《重返公共閱讀》,在一個越發逼仄的公共空間裏,怎么重返公共閱讀呢?

王曉漁:就像我們剛才說的一樣,閱讀過程是私人化的,但是不意味著閱讀沒有公共性。我記得這本書出版時,有一名讀者問到這個問題,說讀書不是個人的事情嗎,為什么你要說是公共閱讀呢?我回答說,閱讀過程是私人化的,但閱讀與對公共問題的關懷是相關的。在行動方面,我個人沒有特長。好多年前很多人獨立參選人大代表,也有人問我,你要不要獨立參選?我說我沒有這方面的能力。我所能做的,主要是在思想領域和精神層面。

蕭軼:你所提倡的重返公共閱讀,怎么重返呢?

王曉漁:“重返”與我的寫作有關。有段時間寫過比較多的時事評論,時事評論似乎更有影響,但我同時覺得這對讀者的影響是瞬間的,又是沒有積累性的。觀點更新並不困難,難的是知識結構的更新,建立在新的知識結構上的新觀念,才是穩固的。

前兩天看到一位中學老師的微博,說前幾年看學生寫文章全像時評一樣,這兩年看中學生寫的東西,全像網評員一樣。整個時代的氣氛陡轉直變。三四年前的網絡氣氛跟近兩三年的網絡氣氛,像兩個世界一樣。時事評論的聲音一度看起來相當有影響,現在轉眼之間好像完全沒有了。

觀點改變是相對比較容易的。一個人似乎看了一篇文章或者聽了一次講座,他就過來跟你說他的觀念發生很大變化,我個人對這種讀者或者聽眾是存疑的。我不相信一個人讀了篇文章就可以發生變化。如果他發生變化,這個變化是不穩固的。他明天見到另外一個人,聽到另外一種觀點,他又會同意另外一種答案。我的經驗是,一個人不知道要讀過多少本書、多少篇文章,觀念才會變成現在這樣,才會相對的穩固。不管以後遇到什么樣質疑、什么樣的批評,基本的核心價值觀是不太會變化的。

所以討論公共問題,需要雙方都有一定的閱讀積累。有一定閱讀積累的話,他的價值觀相應地是穩固的,你不一定認同,卻是可以與他討論的。這些閱讀未必與自己的職業有關,而是與公共問題有關,所以我稱為公共閱讀。

蕭軼:《重返公共閱讀》之後,你推出的書是一本劄記,其實你現在寫的微博就挺像劄記的。對於你所熱衷的劄記體,它在公共層面的公共性,你是怎么看的?

王曉漁:劄記與公共閱讀倒是相對的,它更具有趣味性,把具有相似美學和價值觀的人當作潛在讀者,有時,也會涉及公共問題。我喜歡讀劄記,有點像在朋友家的書房做客;也喜歡寫劄記,有點像邀請朋友到自己家的書房做客。三五知己,團坐書房,茶書相伴,聊到哪裏就從書架上抽出哪些書,仿佛“風吹哪頁讀哪頁”。

我在寫作劄記時會故意設置一些門檻,比如頻頻談及版本和一些人名,希望讀者對人文類的事物比較熟悉。但我的興趣又不是“掉書袋”,也與版本考據的路數不同。劄記的對象是具有相似美學和價值觀的讀者,形式很零散,但有內在一致的趣味,讀者和作者互相辨認、互相吸引。如果有讀者無法接受這些劄記,我也覺得很好,這在我的預期之中,正如自己家的書房不可能歡迎所有的客人。

本雅明的理想是“一本完全由引文構成的書”。所以我讀他人的劄記,常會嫌感想太多,引文太少,自己寫劄記也常常做減法,讀到一段精妙文字時想發些感慨,會立即提醒自己節制。同樣一本書,從裏面摘取什么內容,很考驗功力和眼光。有時一條140字的微博,是讀完整整一本書選擇出的片段。

王曉漁、蕭軼