有那么些日子,我忘掉了我為什么在這裏。今天,再一次,我給我丈夫寫信,告訴他我來這裏的全部原因。每當我感到迷惑的時候,他就鼓勵我上這兒來。他說,對我而言,最危險的是處在“心理模糊狀態”,所以,我要寫信向他解釋清楚我為什么要來亨利酒店——這也是我就這個問題寫的第八封信了,不過,每多寫一次,我也更加強調了我方的立場。我在反複地寫這封信。別弄錯了。

我的日記可是為了公開發表的。為了我的榮耀,我要發表它,當然,也是為了援助其他女性。這封信是寫給我丈夫保羅·摩爾的,我們結婚已經十六年了。(我無兒無女。)他祖上來自北愛爾蘭。他是個非常嚴肅的律師,喜歡獨處,熱愛大自然。他能辨認出所有的蘑菇、灌木和喬木,還對地質學感興趣。不過,他對我也很上心。他同情我,對我非常好。

他特希望我快樂——要是我不快樂,他就會擔心。他了解我的全部,包括我有多討厭像我自己這樣陰柔的女人。實際上,對一個出身於美國英格蘭家庭的人來說(我出生在波士頓),我異常陰柔,差不多像個“土耳其女人”了。當然我不是說外表上,至少不完全是。我胖,還長著蘇格蘭式的紅潤臉龐;我的眼睛是圓的,而不是吊梢眼或是杏仁眼。可有時候,我覺著很確定,自己身上散發著和她們(我是說“土耳其女人”)相似的調調。然後,我又瞧不起自己。我發覺我國女人極度地男性化而且獨立,她們好像都有能力去指揮一個軍團;或者,如果必要的話,在荒島上也能獨自生存。(這些例子有點不太合適,但說出了我的要點。)而對我來說,光是來到亨利酒店,獨自一人吃晚飯和午飯就已經是種冒險的體驗了。如果有可能,在我死去之前,我想讓自己變得稍微獨立一點兒,比現在少一些土耳其女人的陰柔。

在繼續講述之前,我最好立即解釋一下,我絕沒有冒犯土耳其女人的意思。她們可能也正像我一樣忙著擺脫自己身上的土耳其氣質。我知道(盡管這不相幹),許多土耳其婦女很美麗,而且,我覺著她們已經摘掉了頭上的面紗。任何美國女人都能確定這一點。她無論如何都會了解到土耳其女人是否已經摘下了面紗,但我還是害怕站出來明確聲明這一點。我有種感覺,她們的確已經除掉了面紗,可我不敢起誓。另外,如果她們真的摘掉了面紗,我也全然不知是從什么時候開始的。是在多年以前呢,還是就在最近?

這是我寫給我丈夫保羅·摩爾的信,在裏面,我更具體地談到了土耳其女性。我寫日記是考慮到要出版的,所以我不願意漫無目的地信馬由韁。沒有出版商願意發表一部無名女性的篇幅浩大的日記。那在商業上太冒險了,就連我這個對出版行當完全無知的人也清楚。不過,他們有可能願意出版一本薄薄的日記。

我的信:(寫於昨天,那是我在矢車菊大廳裏和那個上流社會推銷員搭訕一番、喝醉了酒的次日。)

最親愛的保羅:

我一個人住在亨利酒店體驗生活,可總忍不住要常常寫信給你,為自己辯解幾句,至少向你解釋一下,我為什么要來這裏。你鼓勵過我,你說,要是我覺得需要厘清一下思路,可以把它們寫下來。當然,你的確也說過,讓我千萬不要覺得有為自己的行為進行辯護的必要。可我覺得,我確實有為自己的行為進行辯護的必要。我敢肯定,在我祈禱的蛻變沒有出現之前,我會一直覺得有這個必要。哦,我太了解你了,每到這種時候,你總是要打斷我,警告我不要對此期待太高。所以,我應該用“改善”這個說法來代替“蛻變”。可在此之前,我必須每天為自己辯解。你有可能每天收到我的一封信。在某些日子裏,想寫點兒什么的渴望就像是哭喊聲如鯁在喉,不吐不快。

關於土耳其的困惑,我正要寫到這一點。你一定要明白,我是西方文明的贊美者,當然也包括贊美這一文明中的女性。我覺得自己都不夠格成為當中的一員;由於某種奇妙的意外,我本該出生在土耳其,但卻沒有。我一向糊塗,甚至說不出究竟哪些國家屬於人們所說的西方文明。不過,我相信,土耳其應該是在西方和東方交界的地方,對不對?從我聽到的關於這個國家的一些事情,以及我看到的當地的照片,我想像得出當地女性的形象。至於說,真正的東方女性讓我焦慮或是困擾,那倒沒有。(我這裏指的是中國、菲律賓、印度這些國家的女性。)很自然地,我對遠東地區的女性關注要少一些,因為不用擔心長得像她們。(土耳其女性卻要近得多了。)遠東女性是那么遙遠,在地球的另一端,她們完全有可能如西方世界中的女性那樣獨立和陽剛。不過,生活在兩個陽剛地帶之間的女性則該是溫柔而女性化的。我當然一丁點兒都不信這種說法,但是,真正的東方如此遙遠,對我又如此神秘,所以,這也可能是真的。不管她們怎么樣,都不能影響到我。她們看上去和我太不相像了。不過,土耳其女性就不一樣了。(她們的身材和我簡直一模一樣,媽呀!)

現在,我該直接進入主題。我完全了解,你會認為我上面的這番話像是個笑話。就算你不這么以為,你也會覺得惱火,因為我居然做出這樣完全不靠譜的論述。你肯定認為我所展示的世界圖景是不准確的。我自己也清楚,這樣劃分世界上的女人(把她們分為三個種類——西方的、中部的和東方的)是幼稚的,甚至可能被叫做十足的傻瓜。要是我可以稍稍放松一些,通過我的雙眼探究自己腦子裏究竟在想什么,我還是會肯定地對你說,我就是這樣看世界的。(實際上,我有模仿他人的天賦,要是我願意,我也可以假裝通過某個教養良好的人的雙眼來探究他)由於我要向你描述一個非常真實的自己,我或許應該幹脆承認,我內心對世界的描繪是極其不准確的。我徹底忘記了所有拉丁語系國家的女人(法國、意大利、西班牙)。

我是說,我從盎格魯世界直接跳入了半東方世界,好像中間就沒有任何其他國家了。我知道這中間有其他國家(我還曾在其中的兩個住過)。不過,它們不符合我的設計。我就是不大會考慮到拉丁女人,這可能比我忽略中國、爪哇或是日本女人更讓人們難以置信。這個不用我解釋,你也會明白的。我的確知道,比起從前,法國女人對運動更加感興趣了。就我所知,她們現在可能和盎格魯女人也沒什么差別了。我最近沒有去過法國,所以不能肯定。不過,無論如何,那些國家的女人沒有進入我的世界圖景。或者是否應該說,完全忘掉拉丁女人實際上並沒有改變我對世界女性分布的設想?對你來說,這真是不可思議,它居然沒有對我的設想帶來任何影響。(我忘掉了所有的拉丁語系國家,包括南美洲國家。)

我想讓你了解一個完全真實的我。你別以為,我沒辦法對你掩飾我的無知,這要看我願不願意了。我這么狡黠又溫柔,我可以一輩子生活在你身邊,每天都用新的謊話哄騙你。但是我不願意擁有這類女性的狡黠。我知道,那些女人的小伎倆能消耗掉大把的時間。好多女人滿心歡喜地坐在那兒設計她們的小把戲。那真是相當費神耗力的事兒,女人們還以為真能達到什么目的呢。也有可能吧,只是她們身邊一定要有個男人可騙才行。一個狡黠的女人,卻孤身一人,這一定是一幅可憐的景象。這是當然。

我想努力做到對你誠實,這樣我才可以和你生活在一起,而不必覺得可憐。即使把女性溫柔的伎倆拋到腦後,意味著我比深山裏大字不識的男人或者陷入海底軟泥裏掙紮著的魚強不了多少,我還是願意這么做。現在,我覺得太累了,寫不動了,可我還是覺得沒說明白、辯解得不夠充分。

我想盡快再寫封信給你,和你說說戰爭給我帶來的影響。我和你提起過,可你看上去從沒上過心。要是我白紙黑字把它寫下來,可能你會改變對我的看法。也許你會離開我。我接受這個挑戰。我在亨利酒店體驗生活就包含了這種危險。前天晚上,我喝醉了。很難相信我已經四十七歲了,是吧?

我的愛,

艾米

現在,我把這封信在我的日記本裏謄寫了一遍(寫的時候,忘了用複寫紙了。)我該出去走走。我的計劃原本是在亨利酒店獨自待上幾個星期,什么也不做。在剛到的時候,我甚至沒有馬上開始寫日記。我就是坐著,聚攏思緒,等著我過去的生活習慣自然瓦解。不過,在這兒待了才一個星期——前天晚上,我感到極度孤獨,和過去的生活脫離了,所以,我開始寫日記。

我接觸到的第一個有趣的人是矢車菊大廳裏的那個推銷員。我來這兒之前,就聽說過這個怪人,我丈夫那邊有親戚認識他。我丈夫的侄子勞倫斯·摩爾聽說我要來這裏,就說起這個人。他說:“去格林和包托斯百貨公司走走,你會看見這個男人,窄紅臉龐,淺紅頭發,在商店裏推銷一匹匹布料。那家夥不缺錢,他和休伊特·莫蘭有親戚關系。他根本用不著工作。他和我上的同一所大學。後來,他就消失了。再聽到他的消息,就是他在格林和包托斯百貨公司上班。我去過,和他打了個招呼。以瘋子的標准來看,他還像是個有教養的家夥。你甚至可以和他喝上一杯。我覺得,和他泛泛地聊聊天還蠻不錯的。”

我沒和那個上流社會推銷員提起勞倫斯·摩爾,擔心會讓他不高興。我還說了謊,假裝已經在這兒待了好幾個月了。實際上,這才是我在亨利酒店的第二個星期。我想讓每個人都覺著我住在這兒有一段時間了。這當然不是想讓人對我刮目相看。在亨利酒店住的時間長短,有什么可讓人刮目相看的嗎?任何頭腦正常的人都可能暗自吃驚,我居然問出了這么個問題。我這樣問是因為,在內心深處,我的確認為,長住亨利酒店是件令人刮目相看的事情。這很容易明白吧,我有這樣的想法是正常的;可要是我期待別人也覺得這事令人刮目相看,尤其是對陌生人來說,那我肯定是頭腦不正常了。也可能我只是喜歡聽到自己告訴別人,我在亨利酒店住了很長時間了。希望如此。明天,我該多寫點兒。可現在我必須出門。我要去給自己買些可可。我沒喝醉的時候,喜歡在臨睡前喝杯可可。我丈夫也喜歡這樣。

屋子裏太悶熱,她再也受不了了。她費了些力氣,才把窗戶打開,一股冷風吹了進來。桌面上散著的幾張稿紙被吹開,飄向書架。她合上窗子,稿紙落到地板上。這股清風也讓她的心情起了變化。她朝地上的稿紙看去,是她謄寫的那封信中的幾頁。她把它們撿起來,讀道:“可我還是覺得沒說明白、辯解得不夠充分。”她閉上眼,搖搖頭。往日記裏謄寫這封信的時候,她是那么高興;可現在,她瞄了一眼散落的信紙,心直往下沉。“我什么都沒說清。”她惶惶地自言自語著。“我一點兒也沒有說清楚。我沒說清楚我住在亨利酒店的原因。我也沒為自己辯解清楚。”

她下意識地環顧四周。有瓶威士忌立在地板上,就在書桌的一條腿旁邊。她走過去,握住瓶頸拿起來,然後,抱著它,舒服地坐進了心愛的藤椅裏。

原載《巴黎評論》第五十六期,一九七三年

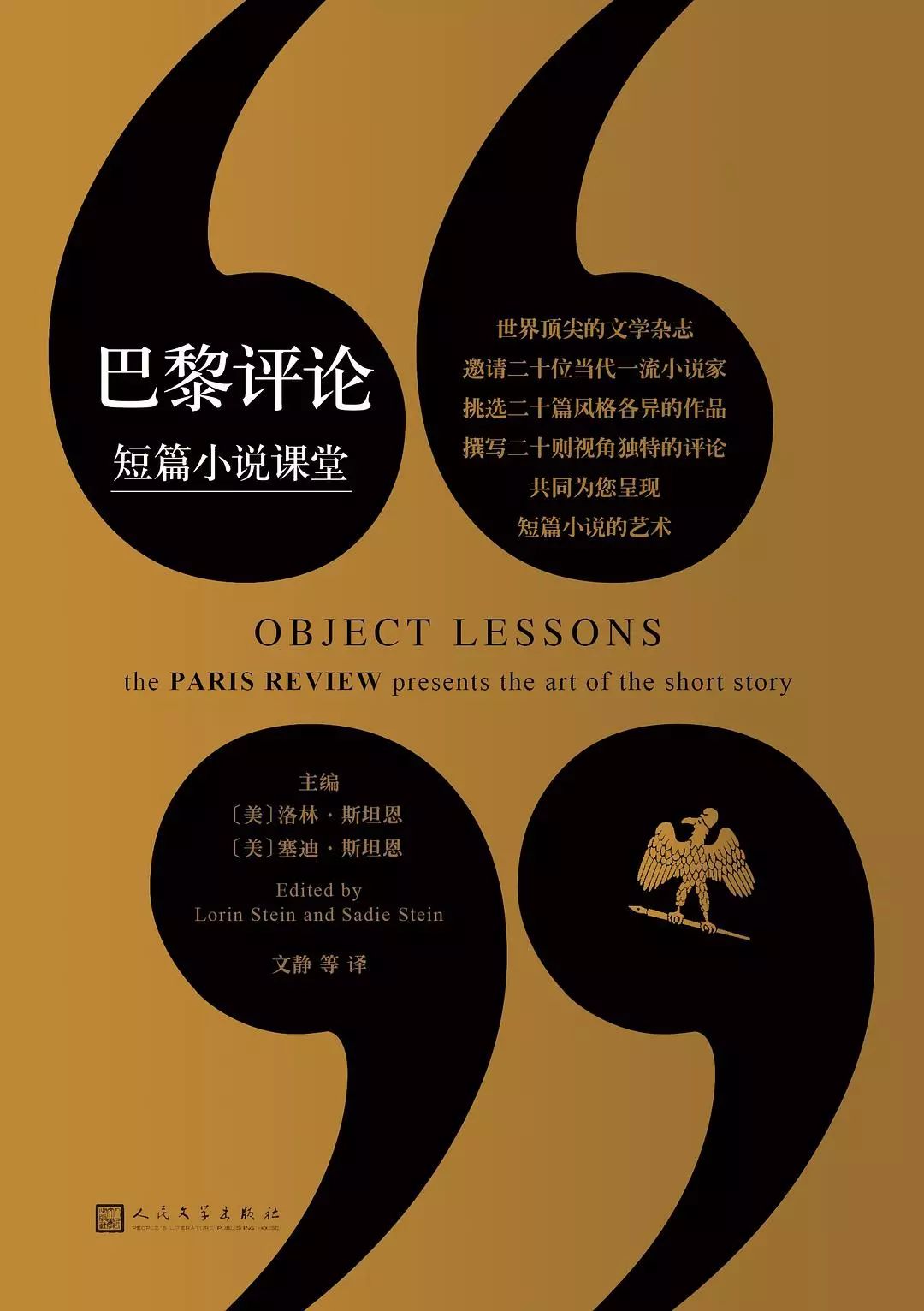

選自《巴黎訪談·短篇小說課堂》

作者: 洛林·斯坦恩/塞迪·斯坦恩主編

編輯徹狗徹尾

圖來自豆瓣電影《我瘋狂的土耳其婚禮》