汉字承载思想和文化,同时自有其文化脉络。单读的老朋友胡赳赳带着新作品《赳赳说千字文 2 》归来,通过《赳赳说字》系列视频,为大家讲述汉字背后的故事。

认字洗脑,识字醒脑

撰文:胡赳赳

借《赳赳说千字文 2 》出版之际,我们来讲讲大家时刻都在使用的“汉字”。因为我们每天都在用汉字,所以我把它称为“日用品”;又因为汉字有着悠久的历史,并蕴含着丰富的中国传统文化,所以我也把它称为文物。

不知字的本义

当代作家写的东西远不如民国作家

我最早做“赳赳说字”时,就发现当代的作家、诗人,写的东西远远不如民国时期的作家、诗人,我一直在想这是为什么。之前自己写文章时,还感觉自己写得很好,但时间久了,总觉得文章的重量感不够,内容流于表面,做不到一字千钧。后来我想到,是不是因为我对传统文化了解得不够深入,是不是因为文言文没有学好,古汉语知识不够,结果导致写作太过浅薄。

最后我发现,有一点我们完全是空白的——我们在上小学时,并没有正儿八经地接触到“小学”。传统意义上的“小学”同现在的小学是不一样的。传统意义上的“小学”,是训诂学,现在也叫文字学。文字学会告诉大家,汉字是怎么来的,最早是怎么写的,它的本义是什么,引申义又是什么。这样从汉字的渊源讲到汉字的流变,在好玩有趣的同时,让汉字充满了生命力。

但是后来就没有了“小学”这一门课,我们日用汉字而不知其本义,只知其然不知其所以然。由于不知汉字的来源,导致人们现在写文章,特别是在写诗时,始终用不好一个字,没有办法用出字的本义,甚至有些字的本义都已消失了,无从考证。

比如“本来”,现在很少把“本” 和“来” 分开用。实际上,“本”和树木有关。为什么?因为“本”原是指树根,所以现代汉语才会将“本”和“根”组成词连用。

而“来”,本义是指外来的物种——麦子。所以“来”的形状就像是麦子的麦穗。后来“来”被假借成过来、来往,所以就在“来”的下面加上部首,变成小麦的“麦”,来表示麦的本义。

很多字如果不去追究,我们甚至都不知道这个字的本义消失了,被赋予了新的意义。但是知晓并用出字的本义时,你的文章就会显得特别高级。比如“有凤来仪”,“凤来了”表示祥瑞,而“来”在这里有另外一层语义。“来”表示带来了外面的食物,因此其本身就表示祥瑞。因此我们可以把“有凤来仪”理解成凤凰衔着小麦的种子而来。又由于“风”和“凤”是通假字,所以“有凤来仪”也可以理解成风刮来麦子。这样去理解字词的含义,你就会比别人理解得更加深入。文字能带来充满诗意的想象。“大胆假设,小心求证”,这是我们对于文字学应有的态度。

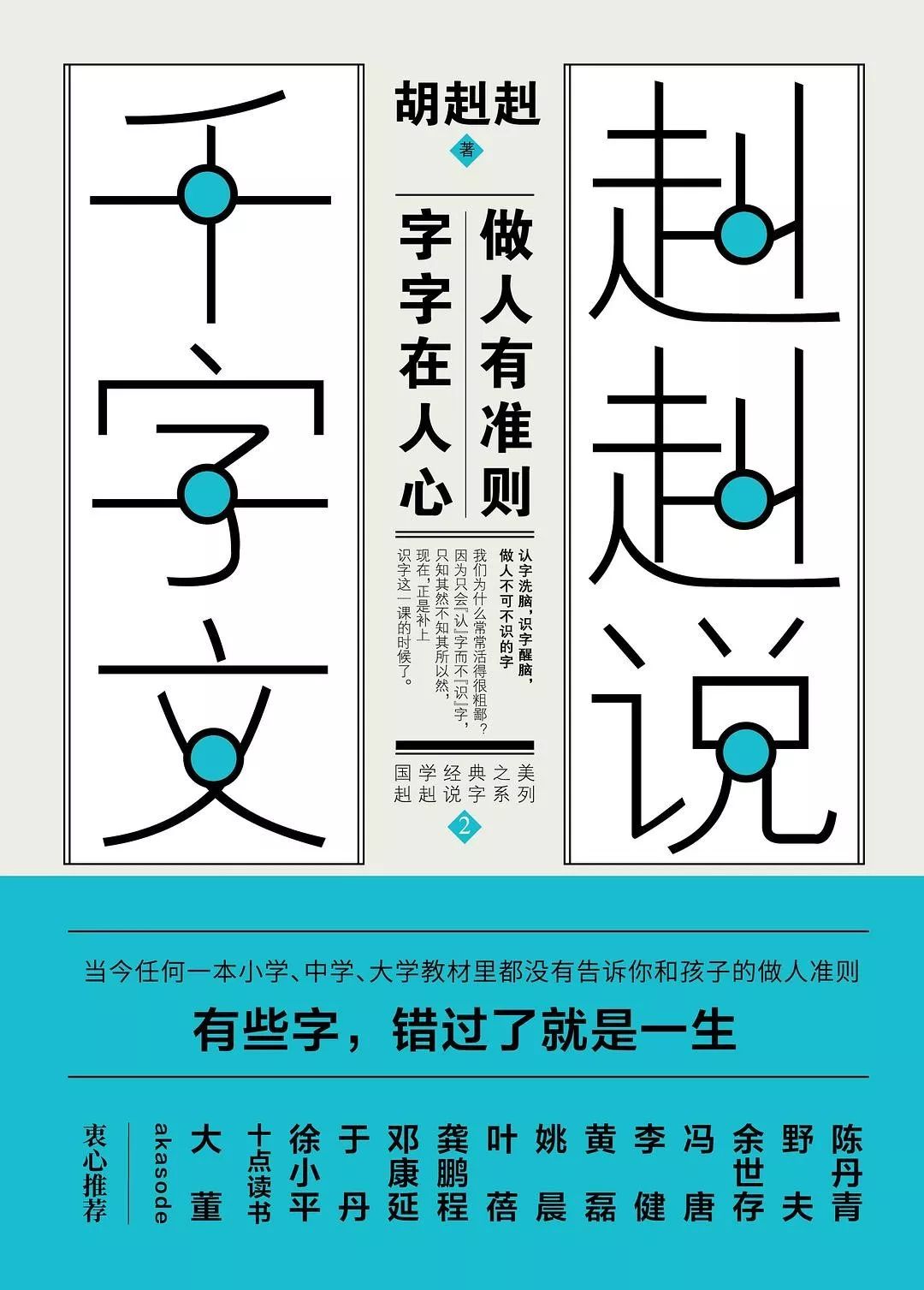

《赳赳说千字文 2》

赵赳赳 著

广东人民出版社 出版

为何不再有文字学课程

民国后不重传统、忽视教育

为什么不再有文字学这门课?最重要的原因是什么?

第一,民国“五四时期”开始倡导白话文。那时候人们普遍认为“科学”和“民主”能够救中国,而中国的传统文化就是糟粕,是靠不住的,所以“五四运动”要把中国传统束缚人性的封建礼教全都打碎。“五四运动”以后,就有了现代意义上的学校,以学习西方的知识为主,教育体制也是向西方看齐。这是第一个原因,在教育体制上不再重视传统的国学教育。

第二,解放后,中国的文盲实在太多了,中国当时有四万万同胞,也就是有四亿人,但是文盲率高达87%,有将近九成的人是不识字的。那么怎么办?当然要扫盲。但是在当时,学校是完全不够用的,对此有两种解决办法。第一,把汉字进行简化;第二,尽量让大家能够快速使用文字。因此学校教学生认字时只教字的音、形、义,对于字的本义和流变,学校就不再教授。只有大学的中文系包括汉语言文学、古代汉语等专业,才会教学生断句和训诂。我们每天都在使用汉字却不知其来源,这就有点像你睁开眼睛时,别人告诉你这是你的妈妈,但是你睁开眼睛看到的这个妈妈,是不是真的妈妈,其实你并不知道。人是在什么样的环境下会被洗脑?就是仅靠别人给你灌输想法,但你却没有办法去确认自己的身份,所以你根本不知道自己的身份究竟是不是真实的。动物界就把睁开眼睛看到的第一个对象认作母亲。西方有一句话说得特别好:“即便你妈妈说她爱你,你也要核实一下。”换句话说,即便你妈妈说她是你妈妈,你也应该核实一下。我们核实有很多办法,通过情感去核实,通过医学的DNA 去核实,通过相貌等等去核实。文字也是这样,即使知道了汉字现在的音、形、义,但是其义究竟是引申义还是本义,我们需要去验证,去核实。

第三,当时以阶级斗争为纲,大家认字后就能读书写信、看报算账,这就算知识分子了,然后要尽快投入到斗争和生产中去,所以我们的识字课在无形中就完全停滞了,这也导致了人们的文化水准普遍不高。除了一些老先生的作品外,当代作家写的文字,质量都是非常不可靠的。

我之前主持修复《澄衷蒙学堂字课图说》,就是为了和读者一起追本溯源,探寻汉字的本义和流变。《澄衷蒙学堂字课图说》是一百一十五年前,胡适、茅盾、竺可桢等人的启蒙识字课本。那个时候,十二岁之前就要认识三千个汉字,而且每个字都给出了说文解字的含义。

很多人以为识字很难,是专家去做的事情,其实不是这样。识字是很简单的事情。简单到什么程度?实际上识字是六到十二岁的小孩子学习的知识。

比如汉字的“字”就有多种说法。如训诂学里称独体字是文,合体字是字。象形字和指事字是独体字,会意字和形声字是合体字。先民最初在创造文字时,从独体字走向合体字,文字就变得高级了,甚至可以无限繁衍下去。

有两种创作独体字的方式,分别是象形和指事。例如在象形字中,“日”表示太阳。在指事中“上”有两横,短的一横在上面,长的一横在下面,以此突出“上”的方位。

形声字就变得更复杂,比如左边是形,右边是声。比如河流的“河”,发的是“可”的声,由此“河”就变得很高级。

所以“文”和“字”,在文字学中具有不同的含义。

“字”不仅仅指我们现在文字,事实上当字指文字时,就已经是引申义了,而它的本义是“待字闺中”的“字”。“字”的上面是宝盖头,下面是“子”,是指受孕在家里生孩子。而“待字闺中”就是指女性还没有生孩子,还没有出嫁,所以“字”就是家中有孩子的意思。后来因为大家认为文字是有生命的,所以就把“字”借用过来了。

识繁用简

对简体字要心平气和去对待

我们不能因为现在多使用简体字而少使用繁体字,就对简体字产生怨气。这是因为怨气会影响你的情绪,带着情绪去使用简体字,你就不能使用好简体字。

实际上,语言文字有着约定俗成的特点。如果无法约定俗成,文字就推广不下去;如果俗成了而没有约定,文字就无法大范围地传播。所以使用好文字有两个必要条件:一个是约定,就是大家说好了,都这么用;一个是俗成,俗成就是大家还真这么用。所以无论简体字有多少问题,都不是最主要的问题,都是次要的问题。为什么?因为它推行成功了。

我们要心平气和地去使用简体字,因为简体字现在是大众文化的载体。如果我们不能心平气和地使用简体字,并且对文字语言采取了自暴自弃的态度,这是非常不可取的。但是我们必须识繁用简,也就是要认识繁体字,熟练使用简体字。语言有个特点,你使用它,它就是活的;你放弃它,它就是死的。所以无论是简体字还是繁体字,我们都应该用起来,让汉字充满生命力。

汉字的起源

可能是有识之士造出来的

某种意义上,中国其实是一个文化概念。这是因为各民族之间已经混同过很多次了,比如满族和蒙古族都曾入主华夏;而五胡乱华时期,其他外来的民族和军阀也曾占据过主导地位。而在盛唐时期,我们也同化了很多其他的民族。所以中国其实是一个文化概念,也就是同文同书,使用同样的语言文字。同文同书很重要,这在精神层面上决定了中国的统一性——尽管各地均有自己的方言,但是文字相同,语言共通,更有着共同的精神图腾。

因此我认为,如果不能深入理解自己国家的文字,那么作为一个中国人,是不太合格的。

我认为,文字是由劳苦大众、普通人民中的有识之士造出来的。文字经历过漫长的时间,在集体中诞生,最早是被权力阶层所采用。也就是说,文字可能首先是由巫师、酋长所采纳使用的,而战争或者祭天,则是最需要使用文字的。这是因为在战争中,人们需要知道一些记号;在祭天的时候人们需要文字祈拜上天,并记录下上天给予的启示。因此中国的很多文字来源于战争或者祭祀。

人生忧患识字始

通过识字培养自己的定力

当世界上有了文字以后,就可以记录信息,保存知识,并在岁月的前进中变成历史文献;而经过时间的淬炼,蕴含着智慧的文献就变成了现代的经典,变成了我们要去学习的思想和知识,甚至成为我们文化前进的不竭动力。

我曾经引用过一句话,“人生忧患识字始”。我们要不要这个“忧患”?我们本身可以麻木,我们不需要觉知觉醒,我们就这样活着其实挺好,每天喝点酒,有空了出去旅行,和朋友一起消磨时间,聊聊天,时间很快就过去了。为什么还要去思考一些更深层的东西?实际上这个也在追问生命的本质,人的意识状态究竟是什么样子?人为什么要自寻烦恼?为什么要去探究一些原本不需要知道的东西?也就是说,为什么我们要去探寻文字背后的密码和信息?

《道德经》中的“道可道,非常道”,一直有很多的专家、学者去讲解“道”究竟是什么意思。其实“道”的原始意义很简单,它是指人要睁大眼睛,要抬头看路,这就是道。所以越深刻的道理越简单。道是什么?就是让你找到正确的道路,不要迷失方向。

可是我们又经常会迷失方向,我们走着走着就迷路了,走着走着就走到另外一条道路上去了,就再也回不来了。就像我们开车一样,开到另外一条路上,去到了另外一个目的地,而且离最初想去的目的地越来越远。

人经常会感到纠结,经常手里做着 A ,心里想着 B ,就是因为同时选择两条路,才会感到纠结。这也就是西方哲学家说的,一个人不能同时踏入两条河流。对于你来讲,你纠结的原因是因为你想同时踏入两条河流。你在 A 这条河流当中,还想着 B 那条河流。

我们做事情也是这样,比如有些人想写小说,可是他却一直在写新闻报道;有些人一直想做电影,可是他却在做纪录片,等等。人无时无刻不在纠结当中。

还有一些人,他不知道自己究竟想要什么,想就是混一下,凡是他觉得好的东西,就跟着学一下,但他始终没搞清楚这件事究竟是什么。他更不知道自己到底想要做什么,反正这个也能做,那个也能做;这也做得不错,那也做得不错,然后很快几十年就过去了。

这就是因为没有培养出自己的定力,而这个定力就从文字当中得来的。因为研究文字,你必须特别有耐心,反复去查对相关资料,才有可能把理论上的事情弄清楚。在这个过程中你可以培养出“文化自信”;有了这个文化自信,就有了定力,不会再受东风、西风的影响,也有了包容之心,能够容纳对立的观点,接纳不同的角度。

这就是“认字洗脑,识字醒脑”的含义。“认”和“识”,“洗”和“醒”,本身就很容易混淆。“认”是说看到陌生人,第二次见面你就能认得;“识”就是熟悉后变成朋友。对于文字我们要做到熟识。

“认字洗脑,识字醒脑”的意思是,如果我们不了解一个字的过去,仅是单方面地知道这个字的当代意义,就是“洗脑”,因为你永远活在一个单方面的未经求证的过程当中。而“识字醒脑”,是你知道这个字的来龙去脉,你知道这个字从哪儿来,要到哪儿去,所以你对这个字的认识就完全不一样。尤其是当你认识到人们“只认字而不识字”的现状后,你可以通过学习汉字,认识汉字,去看待我们现在很浮躁的社会现状。文化让人开智,你会明确自己的人生观、价值观,明白自己的心之所向,坚定追求自己的理想,不再浑浑噩噩、随波逐流,做自己的主心骨。