热带的太阳与风之下

从发掘二百七十四尊废佛像到设立博物馆

现在的柬埔寨,因吴哥窟、巴戎寺等壮丽的石造大寺而闻名于世。约八百年前,吴哥窟和巴戎寺的中央塔内都安置了神佛本尊的大雕像,日夜灯火通明。以前的人们相信轮回转生,并在那实践着信仰生活。所有人,尤其是国王、王族、高官、宗教事务官等过着情绪高涨的日子。但是,这些神像、佛像原本是从印度传来的,其后根据柬埔寨的审美观和美术形式,替换成柬埔寨版并存续下来。怎么看雕像的参照物似乎都是柬埔寨人。

2001年,上智大学吴哥遗迹国际调查团(以下简称调查团)偶然地在斑蒂喀黛遗迹境内发掘出二百七十四尊废佛像。发掘负责人是上野邦一(奈良女子大学)、丸井雅子(上智大学)等三名日本考古负责人以及十名柬埔寨实习生。这正好是在为培养保护吴哥遗迹的保存员而进行考古学实践的过程中,也是调查团开始举行考古学实践的第十一个年头。最令人兴奋的是,这些佛像都是经柬埔寨青年考古学者之手重见天日。

这些废佛像在长达近八百年的岁月里被深埋在地下,温度、湿度固定,所以保存状况极好。佛像面容美丽,呈现出了旧时那种优美典雅的样子,明快且充满真实感。

佛像被彻底破坏,但从挖掘现场的埋藏状况看,会发现它们都是被非常小心地埋藏。佛像和佛像碎片的空隙都被用土砂石紧密填满,立像依然保持着站立的姿态,两侧的配佛也被埋藏在一起,因此,它们大概是被心怀信仰心的人精心地埋藏在这里。当时的负责官员奉国王之命实施了破坏行为,然而在掩埋和处理时满怀尊崇之情。抑或是破坏者和埋藏者是不同的两群人,帮忙的村民们或笃信的信徒们把佛寺内被破坏的佛像收集并埋藏起来。

挖掘出的二百七十四尊佛像体现了吴哥时代的佛教美术特征和独创性。我们能够亲眼见到佛像优雅的尊颜和美丽的姿容,感受到当时供奉佛像者的信仰之心和时代精神。接下来我们跨越约千年的时空去见识高棉人虔诚信仰的证据。这些佛像目前被收藏在建在吴哥窟附近的“西哈努克·永旺博物馆”(2008年1月开馆),向大众开放。

同等尊崇印度教三神的吴哥王朝

柬埔寨接受了来自印度的各类文化,也受到周边地区的各种影响。此外,它通过海路同西方世界进行种种交流。关于来自罗马、希腊、波斯等世界的影响,考古人员在湄公河三角洲的澳盖遗址的发掘引人注目,出土文物明确了当时的东西方交流史。

吴哥美术原本属于宗教美术。除美术以外,建设与日常生活关系密切的桥梁和贮水池等,也是在神佛护佑下完成,或是为神佛显灵而建。吴哥王朝接受了印度文明创造的印度教和佛教这两大崇高的宗教,并经过长年的探索,将其改造成为柬埔寨版本,镶嵌般重造自己的风格并信仰。如果追问印度教和佛教的根源,那么两宗教都是建立在万物轮回转生的教义基础之上,并且是前往极乐净土,祈求回答人为何物的独立信仰体系。

本来,印度的印度教是以吠陀宗教为基础大规模发展起来。于是,它以梵天、毗湿奴和湿婆三大神为中心的信仰体系,多神被一同祭祀。

理论上梵天是最高神。然而,印度只赋予了梵天第二位的角色。柬埔寨对三神同等尊崇,梵天神被塑造成四头四手的形象,甚至碑文中特别提到国王是梵天神的化身,笃信者甚多。

梵天像,拥有四头四手的印度教最高神。法国吉美亚洲艺术博物馆藏

毗湿奴神是世界的救济神。在雕像中,这位神有一头,但多数情况下有四只手。毗湿奴在创设宇宙之际,横睡在不灭的大蛇身上,在此期间创设了来世。毗湿奴作为永远的救世主,时而化为动物,时而化为人形,呈现出各种不同形态。他以“化身”活跃于世间,是纠正世间不正不公之神,因而拥有很高的人气。毗湿奴最为人熟知的化身便是“罗摩”王子。罗摩是《罗摩衍那》的主人公,也是民众心目中的英雄。毗湿奴的化身也以奎师那的形态登场。奎师那神是迷惑人的牧羊人,也是拥有夺人魂魄的怪力持有者。

毗湿奴像,拥有四双手臂的毗湿奴神。吴哥窟

湿婆神既是世界的创造者,也是破坏者。他有一张或五张脸,两只或多只手臂。额头上有竖着的第三只眼睛,发型则一般把头发盘结成高发髻,而且装饰着三个日月。湿婆神拥有多种身份,因此被描绘为多种姿态。在吴哥图像学上,特别是表现为林迦的形态居多。

四臂湿婆神像,印度教中世界的创造者、破坏者。法国吉美亚洲艺术博物藏

以女性的姿态登场,辅助这些印度教神明的是配偶神,即“神妃”。她们被称为“沙克提(神力、性力)”,毗湿奴神的沙克提是大地女神室利、拉克什米(吉祥天),湿婆神的神妃则是“(山的拉雅的女儿)乌玛”“(住在温迪亚山的女神)难近母杜尔迦”“(黑女神)迦梨”等。她们在所到之处展示神力,时而容貌温和,时而面相可怖。

湿婆神的王妃、杜尔迦像,7世纪的裸体雕像。金边国立博物馆藏

除了印度教的主要神之外,人们还经常描绘其他陪神和保护神。例如,湿婆神的儿子,拥有象头的智慧与幸运之神“伽内什”,湿婆的另一个儿子战神“塞犍陀”,以及原本是至上神、主管降雨的雷霆神因陀罗(帝释天)等。因陀罗神在第二位的众神中位居首位。此外还有太阳神“苏里耶”等诸神。

众神拥有乘坐的圣兽(伐诃纳,Vahana)。梵天神的伐诃纳是神圣的白天鹅“哈姆萨”,毗湿奴的是神鹫“迦楼罗”,湿婆神的是神牛“南迪(公牛)”。因陀罗乘坐三头象“爱罗婆多”,塞犍陀的坐骑为“孔雀”,苏里耶则乘坐“二轮马车”。此外,那些半神在寺院的装饰中特别重要,例如提婆神、泥缚多神、夜叉、阿修罗、阿普萨拉丝(天女)、娜迦(蛇神)、娜基(女蛇神)等。

柬埔寨人的感性创造出独特的佛像形象

佛教在佛陀传记和教义中向所有人阐述涅槃的可能性。在发展早期,佛教分立为大乘佛教和上座部佛教。上座部佛教使用巴利语,至今仍然在斯里兰卡和中南半岛的大部分地区被人们所信仰。上座部佛教的教义在其本质上是不可知论,只向信徒展示佛陀传记和佛陀的姿容。也有上座部佛教使用梵语。另一方面,大乘佛教发展出了佛教教义中的哲学性一面,并把历史上的佛陀定位成菩提萨埵(菩萨)或者是未来佛、禅定佛等。

根据碑文可知,在3—6世纪初期,柬埔寨同时存在印度教和使用梵语的上座部佛教。7—8世纪,大乘佛教似乎逐渐扩张,但9世纪开始,随着基于湿婆派神圣王信仰的王室祭祀固定下来,佛教从公共场所消失,在长达数百年间处于完全沉默的状态,但勉强存续了下来。

许多雕像和重要寺院的建立证明了,毗湿奴派一直保持着强大的势力。当时也出现了将湿婆神与苏利耶跋摩二世合为一体的想法,正因如此政府才建造了壮大的吴哥窟寺院群。

此后,在1181年开始的阇耶跋摩七世时期,在国王炽烈的信仰之心和强烈个性的引导下,大乘佛教蓬勃发展,从而使大型建筑物一个接一个地被建立起来。

然而,阇耶跋摩七世统治结束后不久,湿婆派狭隘的激进派发起了对佛教的反抗,造成了高棉历史上史无前例的废佛毁释事件。自13世纪起,随着柬埔寨同斯里兰卡的交流往来,最终巴利语的上座部佛教赢得了人们的信仰。

吴哥的雕像受到很多印度佛像的影响自然是既成的史实,然而从整体上看,它仍保持独特的倾向。例如,柬埔寨在佛像制作过程中,避开了印度教中恐怖、肉欲或令人害怕的方面,换成了柔和的表情。他们只选取与自己感性相吻合的题材制成雕像。

其中,毗湿奴神特别用四只臂膀表现,手持物为棍棒、螺号、轮(圆盘,更准确地说是一种车轮型武器)和珠(在印度则是莲花花蕾)。毗湿奴本体作为雕像呈现实乃罕见,大多都是以化身的形象登场。无论怎么说,压轴作品是吴哥窟第一回廊浮雕上的《罗摩衍那》故事。毗湿奴神的化身罗摩王子屹立于此,穿着与苏利耶跋摩二世相同的衣服。

湿婆神雕像也体现了柬埔寨式的感性色彩。湿婆神总是一头两手,但在再现宇宙世界之舞即檀达婆舞(Tandava)的场景时则例外。吴哥时期的湿婆神最常以林迦的形态表现,也是源于当时人们的感性。

也许柬埔寨人并没有接受来自印度的严格佛像概念。正因为如此,在他们感性共鸣基础上造就的合体神诃哩诃罗神 (Harihara)很受欢迎。诃哩诃罗神的右半部分是湿婆神,左半部分是毗湿奴神。这一点也体现出了当时的泛神论信仰。

雕像所表现的佛陀大多身着袈裟,身上用宝物饰品装饰,头上还戴着王冠形状的发饰。佛陀被描绘成坐在盘曲缠绕的七头娜迦(蛇神)之上的姿态,柬埔寨人很喜好这种坐佛像。娜迦十分庞大,扬起镰刀形的脖颈,保护禅定中的佛陀。佛陀的各种动作(手印,Mudra)明显与印度佛像学中的手印一脉相承。

在大乘佛教中,安放在中央的佛像有很多,包括观自在(或观世音菩萨、菩萨)、慈悲的菩提萨埵(菩萨)、般若波罗蜜多菩萨(意为“完全的智慧”)、度母(多罗菩萨)等。这些佛像都穿着与印度教诸神同样的衣裳,身体庄严,头部前面有禅定姿态的小坐佛像(化佛)。这些佛像群的神仙概念背后,可能是柬埔寨人的泛神感性,即认为森罗万象中都有精灵存在。

观世音菩萨被表现成四只臂膀的形象,手持小瓶、典籍、念珠、莲花花蕾,有时也能看到八臂的雕像。菩萨的躯体和螺发上会有许多小佛像和小神像。这些小佛像被看作是菩萨(菩提萨埵)为了救济世人而派遣到凡间的。多罗菩萨一般是整块雕刻而成的简单素雅的美术样式,双手持教仪以及一朵或两朵莲花花蕾。

独创的吴哥美术

高棉人的感性与容颜

吴哥时代的雕像凭借高度完成的美貌、丰富的独创性,很早就引起专家的注意。早在1875年,法国的东方美术收藏者谈道:“高棉人创造出的雕像是高水平的作品。他们对印度雕像再次塑造,最终转变为当地独特的平静优雅的美术样式。例如在容貌的表现方面,脸上浮现出的微笑让人感觉到温和,形成了庄重的特征。即便是人在活动时,它也几乎不强调肌肉的膨胀。这些雕刻作品明确展现出高棉人独特的感性,因此,我们不可能把柬埔寨古寺中放置的雕像与印度雕像混为一谈。”

不过,实际上人们对高棉雕刻给予更多关心是在1916年之后。尤其是在1913年发现的,以发现者法国保存官的名字命名的“戈迈耶佛”,在当时成为了热门话题。

于是,吴哥美术的价值和多样性为美术史学家和佛像研究者所知,1916年左右开始出版的正式吴哥雕像目录,也进一步引起了人们的关注。雕像可以移动,考虑到被反复进献奉纳,我们就无法从被安置的寺院的年代来判断雕像的具体时代。

从美术史上说,9世纪之前的前吴哥时代的最古老雕塑群被称为“前吴哥时代美术”,有明显的特征。由此,9世纪之后的雕塑在美术史上被划分为“吴哥时代雕塑”。

回溯吴哥的美术史,会发现立足于宗教思想的吴哥美术似乎两度达到顶峰。最初的顶峰出现在纪元之初数世纪的“前吴哥时代”,美术史上称之为“达山寺(Phnom Da)美术样式”。第二次顶峰出现在阇耶跋摩七世时期,被称作“巴戎寺样式”。两次高峰之间的过渡阶段,高棉美术不断摇摆,时而具有强烈的自然主义倾向,时而倾向于宗教的传统主义,更加追求柔和。

一、达山寺美术样式

前吴哥时代的石造雕像出现于扶南时代的7世纪末期。尤其是从考古发掘来看,至今仍然没有任何关于6世纪中叶之前的石造雕刻报告。在达山寺样式中,高棉美术从印度美术中独立出来,创造出独特的特点,鸡蛋形的大面相、鹫鼻、细眼以及四肢端正的美感十分特别,引人注目。这种雕像样式具有强烈的自然主义倾向,同时也创造出一种民族性的造型美术。而今古老的作坊依然保持着这一造像传统。

8世纪初,柬埔寨国内出现政治性分裂,进入水真腊和陆真腊并立时期,国土基本上处于无政府状态。这种情况下,造像作坊也面临存续危机。造像手法上,有些地区开始了急速的颓废倾向。不过,一些雕塑作坊依然延续着具有活力的造像,也因此创造出了名副其实的杰作。这些作品现在陈列于金边国立博物馆,令参观者享受其中。

二、荔枝山-罗洛美术样式

而在9世纪开始的阇耶跋摩二世统治时期,人们似乎在各个领域都进行革新性的尝试。此时的美术,自然主义倾向稍微后退,出现了追求庄严的新美术样式,体现在荔枝山遗迹中。新美术样式一直持续到9世纪末,罗洛遗迹延续了荔枝山遗迹的风格,使其更加显著。

吴哥时代的一些伽蓝建筑在装饰空间的纹样和浮雕人物立像的配置上很有特点。尤其是从正殿的建筑学发展来看,像垂挂哥白林织锦的帐帘一样的豪华纹饰装点墙壁。

三、贡开美术样式

在接下来的阇耶跋摩四世时代,匠人制作出了带有跃动感的栩栩如生的雕刻,发掘出令人惊叹的美感。贡开时代是吴哥都城此前培育起来的宗教传统与新开发地区所具有的自由想象既对立又融合的、处于混沌和变革的时代。尽管是静态的雕像,但创作出动感。巨大寺院中的大规模装置和高大雕像,尽情地展示着民族的才能,是当时人创意的具体化呈现。这种发展是高棉美术史上少有的倾向。

四、女王宫美术样式

女王宫距离吴哥都城三十多千米,是贡开旧都被弃后,由伟大的宗教事务高官耶输纳瓦拉哈自967年起花费约三十年时间建造的。该寺院偏好优美温雅的美术。这种风格结合了七八世纪的美术样式和从爪哇美术中获得的灵感,既是对美的探寻,同时也有吸引人的魅力。人们能够感受到充满人性的温情。女王宫的美术样式中,传统主义倾向固定在神像当中,而革新的倾向则重点展现在装饰美术上。

女王宫寺院的浮雕,在北侧经藏的东南角雕刻着狮子(Simha)

五、巴普昂寺美术样式

10世纪的美术倾向中包含了随后11世纪的萌芽。在吸收融和了女王宫美术中的革新性倾向的同时,它也朝着11世纪追求简素、细腻、典雅、智慧的气质迈进。这种美术样式被称为巴普昂寺样式。它也追求从女王宫样式中继承而来的娴静,以纤细修长作为理想的姿态,寻求保持自然姿态下的精致气质。在容貌方面,神像表情温柔,洋溢着女性气质。大范围露出腹部是该样式的特征。敏锐的高棉工匠所具有的感性从这些神像中显露出来。

六、吴哥窟美术样式

到12世纪前半叶,上述造型美术的思想性背景被割断。这是因为苏利耶跋摩二世这一超人登场,王朝向着大发展和繁荣迈进。在政治的强权以及人的社会性结晶被创造出来之际,对信仰不容动摇的自信与王朝的荣华集中展现在护国寺吴哥窟上。也就是说,比起自然主义的美术,吴哥窟样式的美术强化了装饰性的美术倾向,重新回归到宗教传统主义。人们用宝石和细腻雕刻的王冠发饰装饰雕像。相比表现内心丰富的感情,这个时代的雕刻工匠以威严或者表面的幸福为理想,雕像变成矮胖的丰满体态,面庞也雍容华丽,但是佛像内心并没有得到反映,大多都是四四方方、一本正经的面容。在吴哥窟回廊的浮雕中也能看到雕像的王冠型发饰和“顶髻”。这时的重点放在精心细致雕刻的装饰品上。女性雕塑基本上都穿戴璎珞、手镯、戒指,在首饰服装上特点明显。

追求人物描写的逼真性——巴戎寺美术样式的本性是什么

于是,繁华时代到来。在阇耶跋摩七世的统治下,政府弘扬佛教思想,国家的目标是将佛恩遍及全国。这种根本精神是想针对之前的印度教传统主义,开启大胆且根本性的变革。在促进这场变革的佛教思想中,雕像脱去了外衣,变成带着神秘微笑的明朗表情,内在的精神生活从整个雕塑中散发出来。

雕像作品的重点放在了面部表情和手印上。这个时代的美术还有一个倾向,即追求人物描写的逼真性。之前的时代,雕像的姿容普遍缺乏个性,但在这个时代的造型意识中,我们能看到借用当时王族的实际面容的倾向。

雕刻工匠萌生了探求图像解剖性真实的想法,将它呈现在最美的造型作品中。在很长的时间里,高棉的雕刻工匠们都轻视这一点。

由娜迦守护禅定坐佛的雕像自10世纪中叶起开始流行,可以说是以新佛像的形式再度登场。这些新佛像受到当时流传的许多印度教神像的影响。伟大的佛陀雕像中令人意想不到的发型,就能说明上述混合性倾向。

坐佛传统的螺髻发型被丢弃,取而代之的是将头发精心编织成一缕缕细发并盘结在一起,像真正的顶髻一样罩上圆锥形的发髻,从而将佛陀头顶的肉髻隐藏起来。这种发型的佛像给我们一种与古典佛陀形象相距甚远的印象。

虽然工匠并没有雕刻特别引人关注的装饰,但对顶髻和发际线做了精心装点。这些细小入微的点缀正是最初所做的小小尝试。

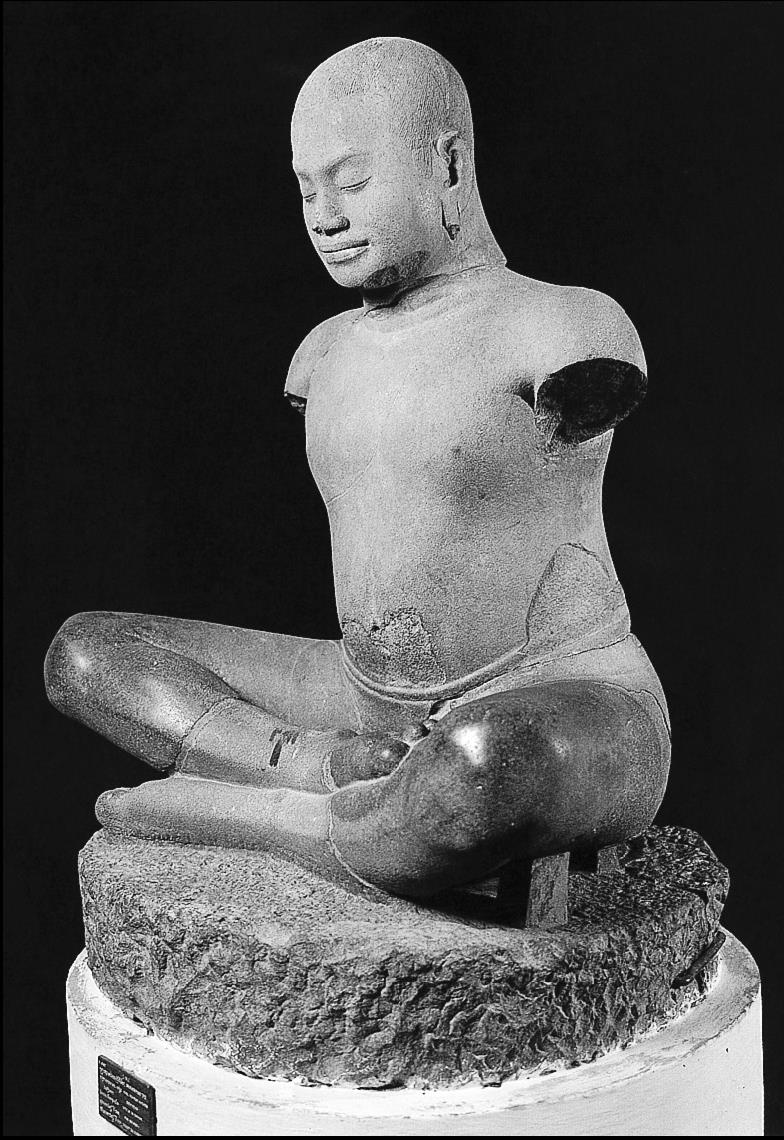

这些坐佛上半身赤裸,两臂完全自由伸展,几乎找不到能够判断雕像身穿法衣的材料。然而,仔细观察就会发现,在佛像头部到身体的连接处有延伸的突起线条,在胸部的中心部分也能看到线条的痕迹。工匠可能采用独特的造像手法,来表现与身体完全紧贴的法衣。

这个时代的雕像虽然着力控制胖瘦程度,但具有出色的逼真性。我们无法了解工匠是如何解决在禅定需要的身体性的舒缓,以及要与此相符的两腕的松弛这一问题,总之那些雕塑给人以舒畅轻松之感。

这里稍微折回,考察一下吴哥窟时代同样坐在娜迦上的坐佛雕像。这个时代的佛像都象征国王,雕有王冠和顶髻。这种周身庄严的装饰似乎并不符合佛陀的形象。佛陀舍弃王族身份,为成为朴素的巡游僧而放弃了现世的一切财富。12世纪前半叶也是开始建造吴哥窟,毗湿奴神信仰大盛的时代,但佛教的教义也不断深入柬埔寨人心中。此时人们塑造了大量坐于娜迦之上的坐佛雕像。

确实,这些雕像能让人想到超脱姿态的佛陀(接近绝对性存在的理想佛),以及以转轮圣王容貌为基础、在历史中实际存在的佛陀(历史上的佛陀)。这种两面性的融合立足于佛陀崇高的征服(开悟成佛)。在佛教看来,一切生灵都是虚空缥缈、变幻无常的,克服这种空虚比什么都重要。这种克服正是“菩提之道”,是获得最高开悟的境界。

此外,从“不灭的王权”的角度思考,这也是走向终极的胜利(超脱)。佛教向人们讲述抵达永远安宁之地的可能性,战胜修行障碍而获得胜利(涅槃)就是正觉之道。

巴戎寺美术样式中的观世音菩萨像

在阇耶跋摩七世的统治下,大乘佛教中最具有人气的佛像是观自在菩萨像(原意“世界之主”),他以四只臂膀的姿态频繁亮相。

观自在是菩萨(寻求开悟、努力强化有情的佛教圣者),是阿弥陀如来(Amitabha)的弟子,阿弥陀如来作为化佛居于观音的头发中。在佛教中,观世音菩萨仅次于佛陀。

观世音菩萨是理想的救世主,守护众生逃离一切危难,济度,治病,并向所有人伸出援助之手。碑文记载,当时的阇耶跋摩七世似乎曾想过以观世音菩萨作为自己一生的榜样。

观世音菩萨以四臂形象出现时,和梵天持有同样的法器,包括水瓶、经卷、念珠和玫瑰色的莲花。他拥有极为多彩的方面,变换各种姿态出现。

观世音菩萨像,师父阿弥陀作为化佛居于头发之中。松浦史明摄

当时的观世音菩萨像和大乘佛教的诸佛像一样,都身着与印度教神像相同的衣裳。虽然衣裳极为简单,但正展示了巴戎时代的整体雕塑的特色。

这些雕像高一米到四米多,大小不一。在缅甸国境附近的满欣寺发现的雕像,就是当地的作坊制作的。尽管没有确认,但记载了有关观世音菩萨的《观音灵验记》当时大概已经传到了柬埔寨。因为他的髷髻上戴有化佛,全身刻着处于冥想状态的小佛陀像,通过可见的形状告知人们佛陀临在。当时流传着称赞菩萨的故事,关于观音救济世人也广为人知。

工匠似乎以成年人为模特,因此佛像都是身材相仿且拥有健硕体魄的男性。这种具有肌肉感的身体表现出在青年时代东奔西走、注定活跃的男性的刚毅雄健。从图像学的特征来看,佛像容貌与菩萨的地位相得益彰,是更理想化的面貌。闭眼暗示菩萨的“慈悲”,而慈悲正是巴戎时代精神价值体系中地位最高的因素,雕像全身散发着逼真的慈悲就是美的极致。观世音菩萨的形象完美地融合了人性方面,其微笑的嘴唇与当时造像习惯并不相同,而是稍稍张开,仿佛正向人们诉说着佛土三千世界的光辉过往。

阇耶跋摩七世的坐佛像——最高杰作与美的极致

接下来是吴哥雕塑中最具有价值的雕刻——阇耶跋摩七世坐像。

阇耶跋摩七世坐像,饱含深邃的精神性和极富张力的吴哥美术的最高杰作。金边国立博物馆藏

这尊坐像正是伟大的国王阇耶跋摩七世的雕像。事实上,在巴戎寺和班迭奇马寺的浅浮雕上明确雕刻了与七世坐像相同的浮雕,可以确认这些是以同一位国王为模板制作的。

至今为止,我们发现了三尊同样的坐佛像。一尊发现于吴哥城内,另外一尊出土于泰国呵叻地区的披迈遗迹,如今保存在曼谷国立博物馆。还有一尊发现于磅斯外的大圣剑寺内。

这一雕像明显是从实物模特中找到构思进而创作。巴戎寺美术样式将面部表情作为刻画的着力点。它超越了所有的时代,作为图像学上最高杰作之一,充满了逼真的色彩,创造出了美的极致。

本文摘自《东南亚:多文明世界的发现》(【日】石泽良昭/著 瞿亮/译,北京日报出版社·理想国 2020年1月版)中《吴哥美术及其思想》一章,澎湃新闻经授权摘录,标题为编者所拟。

来源:《东南亚:多文明世界的发现》