鲁迅先生还是愤青周树人的时候,便堪称“博学”二字。

他先在三味书屋读古文,然后在江南水师学堂学水务,然后在南京矿务铁路学堂学矿务和德语,然后在东京弘文学院学日语、地质和化学,然后在仙台医专学西医……然后退学。

当时仙台医专有一个解剖学教授“叫做藤野严九郎的”,对中国来的这个“周树人君”非常照顾,认真给他修改课堂笔记,关心他的语言障碍,关心他的食宿问题,还时时鼓励他。

然而到第 3 年时,周树人决定退学。 藤野先生很是惋惜,周树人君很是愧对恩师。

离别的时候,藤野送给周树人君一张自己的相片,并且在背后题字。 送像片,可见两人师生友谊之深。

周树人君当时没有合适相片回赠,说日后照了寄过来,还说会时时通信告知先生自己的状况。

然而他这一走,相片没寄,信也不见一封。 他自己对此的描述是:

我离开仙台之后,就多年没有照过相,又因为状况也无聊,说起来无非使他失望,便连信也怕敢写了。经过的年月一多,话更无从说起,所以虽然有时想写信,却又难以下笔,这样的一直到现在,竟没有寄过一封信和一张照片。

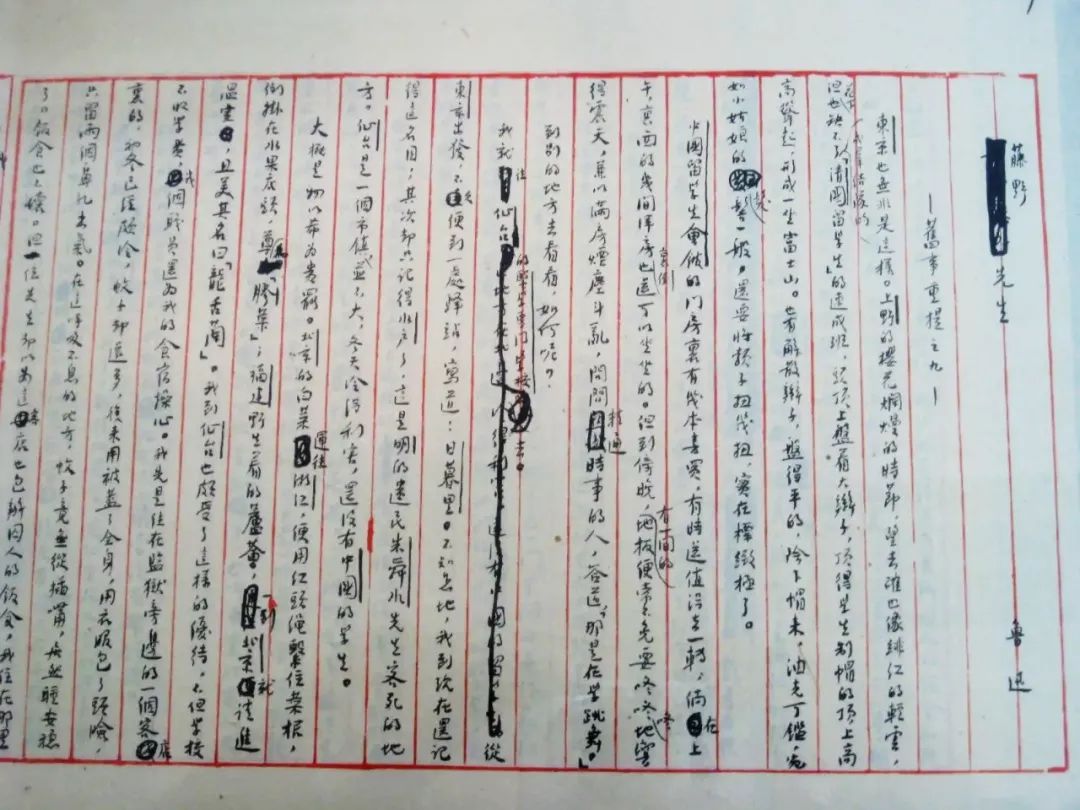

其实,那期间他归国觅职,照过相的,还很帅气,下图便是。 周树人 1909 年摄于杭州“二我轩”。

只是,他自己没有心情寄出来。

他所谓的“状况也无聊”,是指状况很不好。 因为在那些年里,愤青周树人在黑暗中寻找光明,四处碰壁。

当时他的学术水平已经很高了,可谓知识广博思想深刻。 就在退学之后的第二年,他写了几篇古文,包括《人之历史》、《科学史教篇》、《文化偏至论》和《摩罗诗力说》等,都是很有价值的文章,现在的评价都非常高。 但在当时,根本没人理会他这些文章。

年轻的周树人有一肚子话要对中国人讲,但处处碰到的是墙壁。

而且他家里情况也糟糕,先是被母亲骗回去逼婚,娶了个陌生的乡下大姐朱安。 后来又莫名其妙地被诬了个“偷看弟媳洗澡”的罪名,为此,满腹经纶的亲弟弟周作人也跟他断义绝交。

鲁迅说“状况也无聊,说起来无非使他失望”,其实是他自己对自己的状况失望。 他把藤野先生的照片挂在墙上(给他良心和勇气),承诺的照片却没有寄,信也没有写,就这样歉疚地记在心里。

他自己也知道,这样不联系,会让恩师失望,而且担心:

从他那一面看起来,是一去之后,杳无消息了。

很多好朋友分开之后断了联系,也都是这个缘故,“说起来无非使他失望”。

1918 年,37 岁的周树人以“鲁迅”为笔名发表小说《狂人日记》,迈出了文豪的第一步。

1926 年,45 岁的鲁迅先生发表散文《藤野先生》。

1931 年,有朋友写信问他,藤野严九郎是否真名? 鲁迅回信说是真名,然后说自己很想念藤野先生,曾经托日本的朋友打听先生的近况,却被告知十几年前仙台医专被合并入东北帝国大学,缩减教授编制,藤野先生“辞职”,如今下落不明。 很是可惜。

怎么现在他又开始找藤野先生了?

一来当然是更为思念。 二来,更重要的是,他的状态完全不一样了。

他现在不再是自卑的愤青周树人,而是大文豪鲁迅。 原配朱安还在,他却堂而皇之地跟自己的女学生许广平同居生子,可见其自信的程度。

他仍然在碰壁,可现在他是巨人,碰壁则壁倒,而且摧枯拉朽!

1931 年,日本学生增田涉来上海留学,拜鲁迅先生为师。 鲁迅教青年学生一向用心,对这个日本学生更是格外照顾,一如藤野当年的风范。

1934 年,日本出版商岩波书店的老板来上海拜访鲁迅先生,请求准许翻译鲁迅文集在日本出版。 选定了两个译者,一个是鲁迅的学生增田涉,另一个是日本诗人佐藤春夫。 鲁迅说文章你们来选就是了,只是有一篇《藤野先生》一定要包含在内,我希望借这个机会,找到藤野先生。

1935 年文集在日本出版,鲁迅多次向岩波书店、增田涉和佐藤春夫打听是否有藤野先生的消息,但是都一无所获。

据增田涉回忆,有一次鲁迅先生拿着藤野的照片给他看,说:“ 不知道老师现在状况如何。 大概……可能……已经去世了? 不知道他有没有子女,能找到他的子女也好……”

1936 年 10 月,55 岁的鲁迅先生在上海病逝,死前床头还摆着藤野的那张照片。

他的朋友知道他这份遗憾,继续替他寻找藤野先生,哪怕找到藤野先生的后人也好。

年底,鲁迅的日本同学小林茂雄找到了藤野先生! 原来他还活着!

藤野严九郎(上图)生于 1874 年,大鲁迅 7 岁。 他家世代行医,他自己毕业于爱知县立医学校(现为名古屋大学医学部)。

1903 年到 1915 年期间,他在仙台医专任解剖学教授,期间教过中国留学生“周树人君”。

藤野先生确实如鲁迅写的那样,穿衣服马虎,专业上却极其认真。 考试时给分数给得很严格而死板,一些学生因为解剖学成绩低于 50 分而留级,于是都恨藤野。

藤野虽然认真教导周树人君,三个学期课给周君的成绩却分别是 60、60、58。 然而就这堪堪的分数给周君惹了麻烦,学校里有人认为中国学生不可能得这么高的分数,多半是藤野在周树人的笔记上给他漏了题,于是还拿走周树人的笔记调查了一番。 此事颇为中国人的屈辱,鲁迅写在了散文《藤野先生》里。

藤野的北方方言口音比较重,日本学生听起来很土。 他那句“我就是叫做藤野严九郎的”就是一个古老的北方文言句式,留级学生笑他的句式,也笑他的口音。 然而在周树人听来,却是“说出抑扬顿挫的话来”。 藤野确实不擅长学语言。 当时日本盛行西学,他也曾计划去德国留学,但德语口语太差,未能过关。

1915 年,仙台医专并入东北帝国大学,那时大学风气崇洋媚外,41岁的藤野严九郎因为没有留学经历而失业。 然后他尝试去别的学校找个教授职务,都被拒绝。

无奈之下,藤野去东京进修临床外科,学习行医。 结业后进了东京一家慈善医院做医生,但很快又失业了。

就在他四处找工作期间,他妻子病逝。

也就是说,周树人在中国碰壁的时候,藤野先生在日本碰壁。 只是他没有周树人那般本领。

中年多次失业又丧妻,落魄的藤野严九郎只好回了老家福井县,投奔他二哥藤野明二郎。 明二郎在镇上开小诊所,收留严九郎在此行医。

藤野严九郎毕竟是在外面上过大学当过教授的凤凰男,在农村老家还是有点面子的,于是得以再婚,娶了第二任妻子。 新丈人出资给他开了个耳鼻科诊所,他开始单干。

然而,第二年,藤野明二郎猝死。 明二郎的小孩还小,难以支撑诊所,也就难以维持生活,严九郎便隔日来明二郎的诊所一趟,维持其生意。 于是他常年在两个诊所两头跑,养着两家人。

藤野严九郎教书多年,脾气直而且死板,非常不擅长接待病人。 死板到什么程度? 一个小故事可以说明。 背景是这样的: 严九郎的二哥开的诊所是全科,严九郎在那里啥病都看; 而他自己开的是耳鼻喉诊所,只看耳鼻喉。 这个小故事是这样的: 有一天一个病人来严九郎的诊所,说是肚子痛,严九郎便轰人家出去:“ 这是耳鼻喉诊所!”

好在他行医认真,两个诊所能够勉强开下去。 山村居民贫穷,藤野严九郎收费便非常低廉。 病人没钱的时候,他就干脆不收费了。 于是他日子过得捉襟见肘,但在当地颇受人尊重。

1919 年,藤野先生 45 岁,妻子给他生了个儿子,取名藤野恒弥。 中年得子,也是人生慰籍。 两年后又生一个儿子。

1935 年,当时藤野恒弥在读高中,这天语文老师菅好春老先生叫恒弥过来,交给他一本书,说: “这本新出的书,是中国大文学家鲁迅先生的散文集,里面有一篇写的人叫藤野严九郎,跟你父亲的名字一样。 你拿回去问问你父亲是不是他。”

那年,藤野先生 61 岁。

那天,他儿子交给他那本来自中国大文豪的文集,指给他看那一篇《藤野先生》。

他读到了 30 年前的自己,在仙台,给学生上课时的样子:

我就是叫做藤野严九郎的……

那篇《藤野先生》的末尾写道:

他所改正的讲义,我曾经订成三厚本,收藏着的,将作为永久的纪念。不幸七年前迁居的时候,中途毁坏了一口书箱,失去半箱书,恰巧这讲义也遗失在内了。责成运送局去找寻,寂无回信。只有他的照相至今还挂在我北京寓居的东墙上,书桌对面。每当夜间疲倦,正想偷懒时,仰面在灯光中瞥见他黑瘦的面貌,似乎正要说出抑扬顿挫的话来,便使我忽又良心发现,而且增加勇气了,于是点上一枝烟,再继续写些为“正人君子”之流所深恶痛疾的文字。

那本文集的卷首印有鲁迅先生的照片,藤野拿放大镜慢慢看,说:“ 真的是周君啊!”

合上书卷后,他一个人发了好一会儿呆。 最后对儿子说:“ 写的是我。 但是,你不要跟别人说。”

藤野恒弥很听话,这么牛逼的事,也没跟别人说。 但菅好春老师又问起他来时,他也不好撒谎,便如实告诉老师。 菅老师过来拜访藤野严九郎,两人聊了好久。 菅老师离开之后,再没跟别人提起此事。

于是,虽然藤野严九郎的大名在中日两国被读书人津津乐道,却没人知道真正的藤野严九郎却仍然在偏僻的山村勉强谋生。

1936 年 10 月,文豪鲁迅的死讯在日本见报。 根据藤野先生的侄子后来描述,当时藤野看着报纸上鲁迅的照片,把报纸举过头顶,拜了几拜。

年底,鲁迅的朋友小林茂雄找到了藤野先生。 藤野这才知道原来鲁迅不只是把他的照片挂墙上,不只是写在散文里,而且是这些年里一直在找他,一直想见他一面,哪怕能见他后人一面。

藤野先生追悔莫及。

然后,日本记者向藤野先生约稿,他写了一篇短文《谨忆周树人君》,发表在日本报纸上。

在藤野先生的回忆里, 32 年前的周树人君是这样的:

周君身材不高,脸园园的,看上去人很聪明。记得那时周君的身体就不太好,脸色不是健康的血色。

关于认真修改周君的课堂笔记,在藤野先生的记忆里是这样的:

周君学习很努力,上课时非常认真地记笔记。可是我看他听日语和说日语都不利索,想必学习中很吃力。于是我讲完课后就留下来,看一遍周君的笔记,把周君漏记、记错的地方添改过来。

至于为啥对周君这样特别照顾,藤野的解释是:

尽管日清战争已过去多年,还有很多日本人把中国人骂为“梳辫子和尚”,说中国人的各种坏话。在仙台医学专门学校也有这么一伙人以白眼看待周君,把他当成异己。我在少年时代时,曾经跟福井藩校毕业的野坂先生学习过汉文,我很尊敬中国的先贤,同时也认为要爱惜来自这个国家的人。这大概就是我让周君感到特别亲切、特别感激的缘故吧。

可是,1935 年他读了鲁迅的《藤野先生》,却没有联系鲁迅,也不让外人知道。 这又是为什么呢?

他说:

周君在小说里、或是对他的朋友,都把我称为恩师,如果我能早些读到他的这些作品就好了。听说周君直到逝世前都想知道我的消息,如果我能早些和周君联系的话,周君该会有多么欢喜啊。可是现在什么也无济于事了,真是遗憾。我退休后居住在偏僻的农村里,对外面的世界不甚了解,尤其对文学是个完全不懂的门外汉。

“偏僻”有什么要紧? 菅好春老师不还是找到你了吗? 你不也还是读到散文集了吗?

为什么要提自己“不懂文学”? 这其实是他心里有个潜意识: 如果我也是文学界的人,便有个正当理由跟鲁迅见面了。 也就是说,他觉得自己以“解剖学老师”这个身份去见鲁迅,做人家文豪的师长,很不合适。

藤野先生说“偏僻”,其实心里想的是“贫穷”; 说“不懂文学”,其实心里想的是“没地位”。

人家是两国闻名的大文豪,又对先生怀着一颗感恩的心。 而他这个先生,现在如此落魄潦倒。

自 1907 年两人离别之后,先是周树人失望于自己的状况,不肯联系藤野; 后来是藤野失望于自己的状况,不肯联系周君。

两厢自卑之下,这 30 年的跨国师生友谊,只落得照片背后两个字: 惜别。

这篇《谨忆周树人君》发表于 1937 年 3 月。 当年 7 月,卢沟桥事变爆发,日寇全面侵华。

那时日军大量购买药品,日本国内药价高涨。 藤野先生的两个诊所囤有不少药,便有药商来高价求购,并说这是军队前线需要的,意义重大。 藤野虽然缺钱,却一点都不卖,只推说当地村民还需要。

药商走后,藤野把自己的两个儿子叫过来,对他们说: “你们记着,中国,乃是将文化教给日本之先生。” 用的仍然是很土的北方文言句式,如果鲁迅先生能听得到,应该也是“抑扬顿挫的话”。

1945 年 1 月,藤野先生的长子藤野恒弥病死在广岛。 老年丧子,71 岁的藤野先生极为悲伤,一度不振。 但由于生活所迫,很快他又回诊所工作。

几个月后的一天,藤野先生工作中感觉疲惫,说回去休息一下,却在路上晕倒,被人发现抬回去。 熬了一夜,第二天上午与世长辞。 4 天后,日本宣布投降。