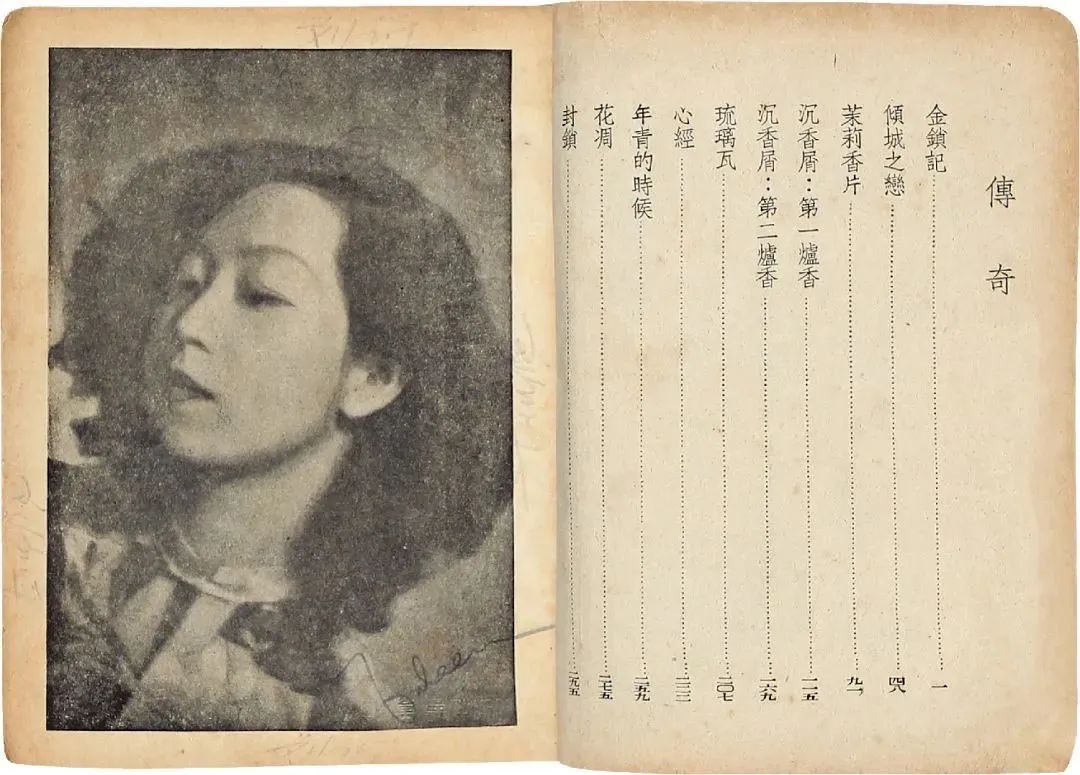

沒讀過張愛玲的作品,你一定聽過她的金句。

「生命是一襲華美的袍,爬滿了虱子。」

「出名要趁早。」

「愛就是不問值得不值得。」

......

無疑,張愛玲是一個傳奇。時至今日,她依然離我們很近。她的經歷為人們津津樂道,她的金句流傳甚廣,她的作品還在被翻拍、被解讀......

張愛玲,一生三度赴港,在此求學求生,求得文學出路。評論家王德威說:「張將創作事業中最絢爛、也最荒涼的愛情故事留給了香港⋯⋯」

「望過去最初觸目的便是碼頭上圍列着的巨型廣告牌,紅的,橘紅的,粉紅的,倒映在綠油油的海水裏......」

香港,確還如《傾城之戀》裏白流蘇看見的那樣,夜晚霓虹燈光搖曳着,照亮這座摩登之城的裏子。

9月30日,是張愛玲誕辰102周年。

我們不妨循着她的蹤跡,穿越回上世紀三四十年代,看一眼她的香港。

這片最美的海灘,張愛玲配給了她筆下最美的人——白流蘇。

當時全港最高級的淺水灣酒店,可是流蘇看見「化成灰也認識」的情敵薩黑夷妮的地方。

中新社圖

就在白流蘇下榻的飯店房間,可以看見「那釅釅的,灩灩的海濤」,還有「把窗簾都染藍了」的那片海水。

藍藍的海,像一塊縐縐的的水彩畫布,不時快樂地拍打着細軟的沙灘,映着山上層層疊疊的藍藍的公寓。

說不定在一聲聲海浪聲中,還能聽見白流蘇和范柳原拍打身上小蟲子時的嬉笑聲呢。

淺水灣有美麗的景致,還有白流蘇和范柳原兜兜轉轉的故事。

開着「野火花」的玉樹、會弔下一枝藤花的窗子、散步的海灘、曖昧的露台餐廳、兩人交付真心的那堵牆......這對男女「情場如戰場」的拉鋸比賽就這樣發生着。

從淺水灣飯店過去一截子路,空中飛跨着一座橋樑,橋那邊是山,橋這邊是一堵灰磚砌成的牆壁,攔住了這邊的山。柳原靠在牆上,流蘇也就靠在牆上,一眼看上去,那堵牆極高極高,望不見邊......柳原看着她道:「這堵牆,不知為什麼使我想起地老天荒那一類的話。……有一天,我們的文明整個的毀掉了,什麼都完了──燒完了、炸完了、坍完了,也許還剩下這堵牆。流蘇,如果我們那時候在這牆根底下遇見了……流蘇,也許你會對我有一點真心,也許我會對你有一點真心。」

不過23歲的張愛玲,寫了一座城的傾覆,讓這對飲食男女得以結合,淺水灣也被烙上了傾國傾城的印記。

淺水灣酒店

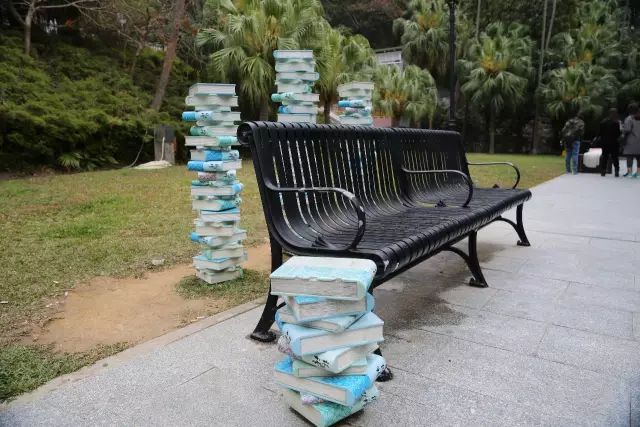

現在的淺水灣花園,有三組長椅,便是為紀念張愛玲而設,設計者以這三組座椅分別表達張愛玲三度來港的經歷:

(一)1939至1942年,地上的子彈及茶几上與友人的舊照片,代表戰亂的時代背景和她的年青求學時期;

(二)1952至1955年,椅上的大量書籍和筆,代表她的創作全盛期;

(三)1961至1962年,椅邊的行李和扶手上的外套,代表短暫的旅程和告別香港。

張愛玲曾經住在北角繼園街輝濃台。如今繼園街大多建築已拆,繁華不比當年。曾經影下那張張愛玲經典相片的蘭心照相館,也早已不知所終。

1954 年,張愛玲在香港英皇道蘭心照相館拍攝了這張照片。

但,北角還是值得一看,你會被這裏溫潤如玉的市民氣息吸引。

北角在當時被稱為「小上海」,因1949年以後很多來香港的上海人在此聚居。今天的北角,說不定還能聽見幾句吳儂軟語。

張愛玲在《談吃與畫餅充飢》裏提到過的「拿破崙」(一種餅),就開在這裏。市井小店中,少見的白熾燈下,難得的主顧嘮家常,或許在這裏你還能看見。

看北角,最好的視角是坐在叮叮車上。

叮叮車是一種很文藝的交通工具,緩緩地駛進,又悠悠駛出。

中新社圖片

叮叮車駛進舊街區,你會看見如照片裏的一派奇景:電車司機面對如潮人群,不急於向前,常常停下來等待人群離開路軌才慢慢向前行駛。不趕時間的司機,優哉游哉的行人,默契對望。

叮叮車嘗遍這裏菜市的咸與腥,聽過這裏的對談和吆喝,見過這裏討生活的素樸面孔......

看不盡的市井與煙火,你也會愛上。

常聽說,香港富人,多住半山。

《沉香屑·第一爐香》中的豪宅,就在太平山半山。

「山腰裏這座白房子是流線型的,幾何圖案式的構造,類似最摩登的電影院。然而屋頂上卻蓋了一層仿古的碧色琉璃瓦。玻璃窗也是綠的,配上雞油黃嵌一道窄紅邊的框。窗上安着雕花鐵柵欄,噴上雞油黃的漆。屋子四周繞着寬綽的走廊,當地鋪着紅磚,支着巍峨的兩三丈高一排白石圓柱,那卻是美國南部早期建築的遺風。」

即使這裏有「連採樵人都不來的」崎嶇的山坡,很多個轉彎的山谷、交錯的小徑、像怒犬吼叫的風......

但是這裏也有「石青的雲」、「藍陰陰」的月亮、綠得滴下水來的森林、「香港山上最有名的霧」、淡藍色的海、「摧枯拉朽燒下山坡子去了」的杜鵑花、「殺氣騰騰」的芭蕉、梔子花、香蕉樹、樟腦樹、菖蒲、鳳尾草、象牙紅、棕櫚、蘆葦、淡巴菰......

「刁鑽」如愛玲,寫盡了濃得化不開的景物。

平行時空裏,姑媽家的房間掩進了「粉撲子臉」葛薇龍許多飛蛾撲火的心事,喬琪喬從薇龍陽台上翻下來,獨自行走......

1961年10月三度到港,張愛玲曾借住畢生來往最親密的好友宋淇夫婦在九龍城區加多利山嘉道理道的家。

當時僅12歲的宋以朗把臥室讓給她;宋以朗回憶,張愛玲終日足不出房,只顧埋首寫作——那臥室可以望見獅子山。

張愛玲很喜歡加多利道上「兩排交柯的大樹鬱鬱蒼蒼,仿佛歐洲也只有法國德國有這氣派,美國就沒有」。

如今,此公寓樓周圍新添了很多公寓樓,惟有從「交柯的大樹」窺見舊時的影子。

搬去加多利山居所前,張愛玲亦曾在花墟道居住。

花街集結了各種花店,是一條令人喜出望外的街道,光看一眼那些伸展出來的枝枝蔓蔓,就讓人感到快樂、滿足、幸福。

這裏出售的花卉不管是種類還是數量都居全港之冠,堪稱花的海洋,去一趟,就像去了植物園。

想來當時候,張愛玲也在這片花香中醉心寫作吧?

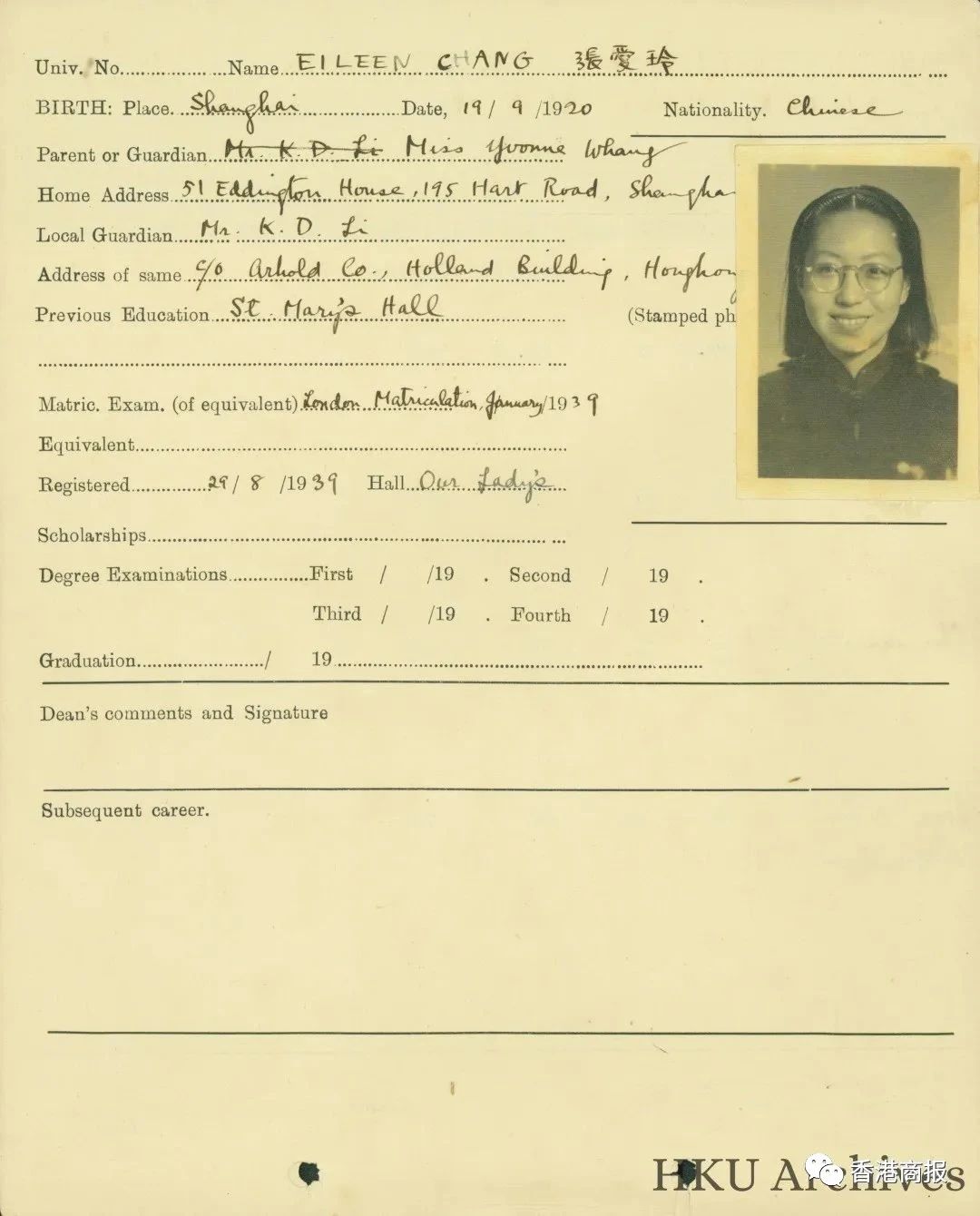

與張愛玲有關的香港地,當然免不了她人生的重要時期——港大。1939年至1942年,張愛玲在港大求學,寫下不少戰時香港的見聞。

張愛玲在香港大學。香港大學官網

港大依山而建。當時不過19歲、作為學霸的張愛玲,就在這校園裏苦讀背書。12月8日大考那天,當炸彈爆炸後,她還回到房間裏背歷史,因為想着戰爭說不定哪天就會結束,而考試,卻是突如其來的。

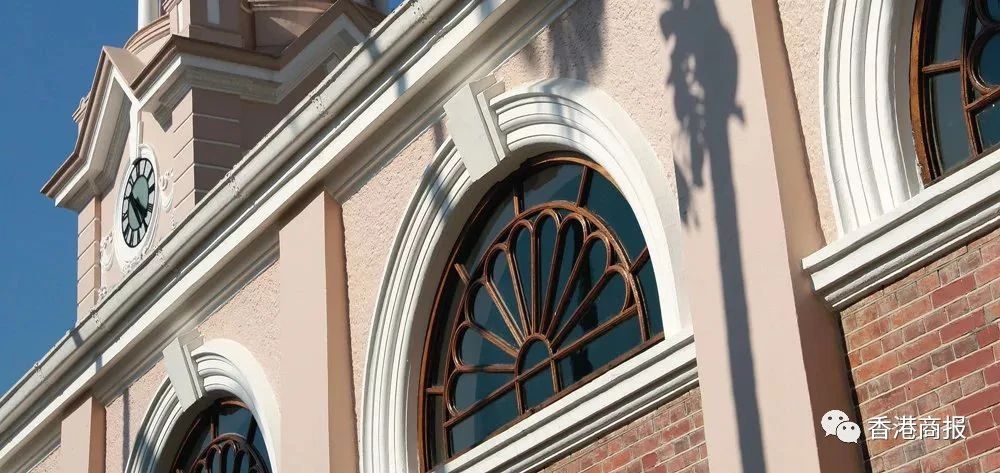

樓頂俯視文學院的紅磚,深棕的窗欞,淺綠的簾幔,看着那些上下行走的學子,也能體會當年張愛玲在此間的只光片羽。

陸佑堂的文學院裏有個噴水蓮花池,圓形的設計,原色的石頭,青苔色的石磚,透着古樸韻味。旁邊有把長椅,想來當年張愛玲也在上邊坐過。往上看,是拱廊和闌干,半圓形的氣窗,視野很好。

香港遭遇空襲時,張愛玲擔任學生看護,每天到設在陸佑堂的「臨時救護中心」工作。

後來,陸佑堂被流彈炸掉了尖頂,救護中心便轉移到梅堂(May Hall)。

1966年,梅堂遭遇暴雨,維修後改名「明原堂」——現在是港大的新聞學院。

......

她在《沉香屑·第二爐香》裏描寫香港的四季:

「春天,滿山的杜鵑花在纏綿雨裏紅着,簌簌落落,落不完地落,紅不斷地紅。夏天,你爬過黃土的壟子去上課,夾道開着紅而熱的木槿花,像許多燒殘的小太陽。秋天和冬天,空氣脆而甜潤,像夾心餅乾。山風,海風,嗚嗚吹着棕綠的,蒼銀色的樹。」

想來在港歲月,令張愛玲難以忘卻的還有這些山水、環境、風物、人情......

在《重訪邊城》中,張愛玲曾形容香港「太喜歡這城市,兼有西湖山水的緊湊與青島的整潔,而又是離本土最近的唐人街......」

我們都是這樣,愛着一個地方,愛着一個年紀,愛着一種情懷......

香港的景點不算多,但每一處都自有風情,所以不需爭名。

有日來到香港,不妨坐地鐵去張愛玲當年喜歡去買東西的皇后大道;沿維多利亞港看着她筆下「耦紫色的天一點點變暗」;到范柳原為白流蘇租房子的巴丙頓道看看盤旋的大樹......

中國香港,張愛玲的活動軌跡。