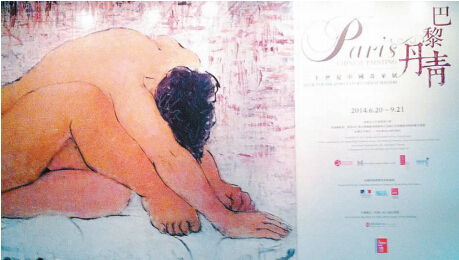

6月19日至9月21日在香港艺术馆举办的《巴黎·丹青——二十世纪中国画家展》

為紀念中法建交50周年,香港藝術館、賽努奇巴黎亞洲藝術博物館與吉美國立亞洲藝術博物館聯合籌劃了一場特殊的畫展,於6月19日至9月21日在香港藝術館展出一批二十世紀上半葉赴法留學藝術家的畫作,其中就包括徐悲鴻、林風眠、劉海粟等三位大師的作品--之所以將他們從一大批同行者中「單列出來」,是因為他們都曾受到法國藝術的熏陶,又都長期致力於美術教育事業,只是,不同的藝術立場最終導致他們的命運出現了截然不同的走向,并在中國現代美術史上留下了迥异的印記。今天,陳列在香港藝術館里的一幅幅畫作,見證著他們有過的交集與分歧,同時也隱晦地訴說著中國知識分子在政治與藝術、民族心理意識與西方文明夾擊之中走過的一段精神跋涉。香港商報記者 杜潔菡

向西 追尋復興東方的力量

魅力非凡的藝術之都巴黎,在交通及資訊均不發達的百餘年前,對藝術家們已有著無可阻擋的吸引力。只是,當時人們西去求學,除了藝術的感召之外,大多還自帶一個宏偉使命:學習以西方的審美意趣和技術手段去改造傳統的中國畫,以期實現東方藝術在衰敗國土上的復興。徐悲鴻、林風眠、劉海粟是這股時代潮流中既相似又不同的三個身影。

1895年降生於江蘇省宜興縣一個平凡家庭的徐悲鴻,9歲起正式從父習畫。1917年,赴日本學習;1919年得蔡元培幫助,與夫人蔣碧薇一起公派赴法留學,5月考入巴黎國立美術學校學習油畫、素描,并游歷西歐諸國,觀摩研究西方美術;1927年,他送交法國國家美展的九幅油畫全部入選,令法國畫界赞叹不已;同年秋天歸國,從此投身美術教育事業。

林風眠也是在1919年首次踏足法國,初時在法國第戎國立高等藝術學院學習,當年9月就轉入了徐悲鴻所在的巴黎國立高等美術學院就讀,1925 年歸國。1926年至1938年的13年間,受蔡元培委任,先后主持了國立北京藝專、大學院藝術教育委員會、國立藝術院等三所教育機構,培養了后來蜚聲國際的趙無極、朱德群、吳冠中等一批學生。

生於1896年的劉海粟,則是在14歲時到上海一位畫家周湘主持的背景畫傳習所學西洋畫,16歲就與同學烏始光、張聿光一同創辦了「上海國畫美術院」(上海美術專科學校前身) ,他本人及這所學校因首創男女同校、開設人體寫生課而名動一時。三人中,要數劉海粟與法國結緣最晚,他是遲至1929年才首度赴歐洲游學論藝的,法國是其中一站,但他并未像徐、林那樣專門到藝術學校學習西洋繪畫技藝。

當藝術與政治發生撞擊

也許是因為年齡相仿,都曾與法國結緣,都長期致力於美術教育事業等因素,徐悲鴻、林風眠、劉海粟成了中國近現代美術教育史上時常被相提并論的三個名字。不過,他們的藝術立場卻有著顯著的不同。

香港藝術館助理館長鄧慶荣在接受本報專訪時介紹說,早在赴法之前的1918年,徐悲鴻就在一篇《中國畫改良之方法》的文章中明確表達了自己的藝術立場,他提出的是「古法之佳者守之,垂絕者繼之,不佳者改之,未足者增之,西方畫之可采者融之」;在后來的很多文章中,他也總是把「中國畫」提到突出的地位,如1947年,他在《目前中國之藝術問題》一文中就說:「若此時再不振奮,起而師法造化,尋求真理,則中國不亡,而藝術必亡;藝術若亡,則文化頓黯無光彩。起而代之者,降為吾敵國之日本人在世界上代表東方藝術。諸位想想,倘不幸果如是,我們將有何顏面以對祖宗?」

徐悲鸿在作画

「『藝為救國』的政治傾向使徐悲鴻獨愛曾在法國大革命中起到重要作用的寫實藝術,而幾乎無視當時在法國日漸興盛的現代派畫風。他回國后創作的代表性作品也多是寄寓進步的政治含義。1949年后,這種創作理念為中共所看重,徐悲鴻以寫實方法表現生活的美術教育觀也成為了1949年至1980年之間中國美術教育的主流。」鄧慶荣說。

尽管同是受到蔡元培的影響赴法,同畢業於一所畫院,林風眠與徐悲鴻的藝術立場卻有明顯的區別。他在1928年受蔡元培委託創立國立藝術院(中國美術學院前身)時,提出的辦學宗旨是「介紹西方藝術,整理中國藝術,調和中西藝術,創造時代藝術」。對於藝術的價值,林風眠曾借《美術館的功用》一文提到:「各種教育的目的都不過要把人們養成一種良善的品性,但就目前的中國國民程度而論,不識字的人既是這樣多,要利用學校教育同社會教育中之圖書館,那顯然是很難達到目的的,而家庭教育尤其談不到,找一個不受經濟限制、不少時間拘束、不必識字亦可以得到知識,直接影響於良善品性的教育方法,除卻美術館而外還有什麼東西呢?關於上列之最后兩點,我的解釋是:因為美術以美的形式,不假任何說明,給知識予人們的,雖不能說美即是善,卻可以說凡是美的都是善的,且美術是以感情為手段的,故較他種辦法更為直接於人心。」這樣的理念,驅使林風眠一生都在追求超越具體的社會功利、有著普遍性和永恆性的審美價值,他的創作和治學都不是為宣傳和配合某種社會政治任務,而是以「中西調和」「短長互補」,推動「世界新藝術之產生」為努力的方向。

至於劉海粟,從文字記錄來看,他的藝術取向倒是與林風眠頗相近。他在1925年發表的《民眾的藝術化》中寫道:「吾期以一切之人,悉入於藝術世界之中,無階級之見,無種族之分,各有生命,各具創造,人人領略人間之愛,而入於花雨繽紛之境,而后人人樂其生,一切罪惡皆泯滅矣,真人而神矣,人間即天上也!否則,侈言教育,教育之成就安在?提倡實業,實業之價值安在?造作知識,知識愈充,是非愈不分,巨憝大盜,皆具特殊之知識者也。故藝術運動,乃欲回復人於人生及人道上之信仰也。」

世界可曾真識君?

在學習西洋繪畫藝術的各類主張中,發端於19世紀末、20世紀初的中國「新美術運動」最終選擇了寫實主義藝術。1949年,徐悲鴻出任中央美術學院院長,當選為全國文聯的全國委員、文聯全國委員會常務委員、第一屆全國政協代表和北京市人民政協委員等。雖然他在1953年便病逝,但寫實主義畫風和現實主義主張從體制上得到確認,成為中國美術教育和創作的主導。許多年后,藝術界才開始反思曾經一邊倒的「寫實風」,并批評「寫實主義淪為宣傳工具,扼殺創作活力」。但這難道能簡單歸咎於作為藝術家的徐悲鴻個人嗎?劉海粟始終是一名爭議性極大的藝術家。「文革」時期,他也曾坐過相當長一段時間的冷板凳,但在1980年后中國政治春暖花開的時期,他已回到了各種耀眼的光環之中,安享晚年。令人困惑的是,被封存在其他文化名人記憶里的劉海粟竟像是另外一個人的故事,甚至在同一個人的筆下也判若兩人--翻開傅雷1929年在法國寫的《中國藝術的恐慌》,他寫道:「一九二四年,已經為大家公認為受西方影響的畫家劉海粟氏,第一次公開展覽他的中國畫,一方面受唐宋元畫的思想影響,一方面又受西方技術的影響。

1990年12月,吴冠中夫妇最后一次访晤林风眠先生(图片由广东省博物馆提供)

劉氏,在短時間內研究過歐洲畫史之后,他的國魂與個性開始覺醒了。」1932年,傅雷在劉海粟擔任校長的上海美專就職,他開始批評說:「劉海粟待我是極好的,但待別人刻薄,辦學純是商店作風,我非常看不慣」;1961年在給新加坡友人劉抗的信中再批:「他這人在二十幾歲時就流產了。以后只是偶爾憑著本能有幾幅成功的作品。解放以來的三五幅好畫,用國際水平衡量,只能說平平穩穩無毛病而已。如抗戰期間在南洋所畫斗鸡一類的東西,久成絕響。沒有藝術良心,決不會刻苦鑽研,怎能進步呢?浮誇自大不是只會固步自封嗎?近年來陸續看了他收藏的國畫,中下之品也奉作妙品,可見他對國畫的眼光太差。我總覺得他一輩子未懂得(真正懂得)線條之美。他與我相交數十年,從無一字一句提到他創作方面的苦悶或是什麼理想的境界。」如果再讀完徐悲鴻夫人廖靜文或美術史家陳傳席對劉海粟的相關評論,更是連一個正面評價的字都很難找到。

三個人中,身后享譽最隆、命運也最令人唏噓的,當屬林風眠。由於創作理念不能服務於執政者的革命宣傳需求,他從1939年開始過上了半隱居生活,在西湖邊上的一座小木屋里與世無爭地畫了10年畫;1949年之后,連這樣的生活也守不住了,只能攜眷回到上海賣畫為生;1955年,他的夫人和女兒女婿熬不住這般清貧離開上海去巴西投奔親戚,獨剩他一人;1968年,被控以「特務」罪名入獄4年,至1972年底才在周恩來的干預下獲釋。他出獄后有一天突然接到通知說有外賓要見他,匆匆趕去,見到的竟是三十餘年未見面的學生趙無極。后者在眾目睽睽下痛哭著跪在恩師面前,事后,林風眠對人說,這是趙無極要救他,外賓竟如此重視他,造反派也就不敢再把他怎麼樣了。

文革結束后,林風眠在中學同學、老鄉葉劍英的幫助下被批准出國探親,他被允許帶走34幅舊作,換得一張從香港到巴西單程機票的外匯,此時他和妻女已分別了22年。從1980年代開始,林風眠客居香港,手中的畫筆一直握到生命的重點。隨著門下弟子趙無極、吳冠中、朱德群等人在現代繪畫藝術領域聲譽日隆,林風眠美術教育思想的預見性被越來越多人提及。藝術的光榮與夢想,如一地的碎屑,被后知后覺地、一點點地撿拾起來,拼湊成我們善待過它的樣子。

1997年8月,林風眠病逝於香港。他的高貴與坎坷,被黃永玉以簡潔卻催人泪下的文字寫進了《比我老的老頭》一書中:「八月十二上午十時,92歲的林風眠來到天堂門口。『干什麼的?身上多是鞭痕!』上帝問他。『畫家!』林風眠回答。」