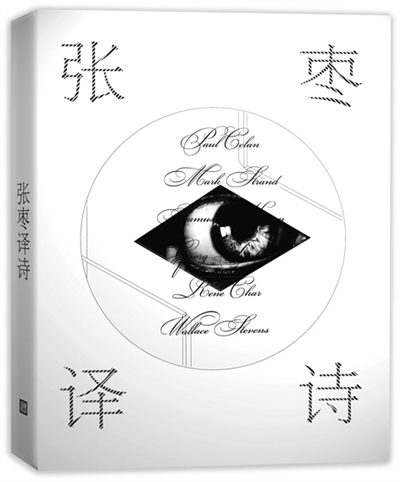

《張棗譯詩》 人民文學出版社2015年6月

《親愛的張棗》/宋琳柏樺編活字文化中信出版社即出

◎王蔚

深度閱評

上世紀80年代,就漢詩而言,是一個盛期。那些早已揚名的老詩人奮筆不輟,而有才華的新人輩出,埋頭沉思或熱情宣揚着詩歌的遠方。彼時翩翩少年張棗,入川之後即以詩才立言。

天生對語言有着非凡感知力的張棗,熟練地掌握英、德、法、俄等多種語言,偏偏又執拗地熱愛古代漢詩所留下的傳統。中國詩歌在現代遭遇了前所未有的挑戰,西方詩藝的重兵壓境,讓中國新詩在呈現多姿面貌的同時,也有些無所適從。同時新詩與古典詩歌在形式和語言上的對立,又讓有擔當的詩人苦惱不已。

這一關乎新詩生死去向的矛盾,在跌跌撞撞,飛躍幾段真摯而慌亂的歲月後,到80年代初仍未得以有效的解決。張棗正是在這種難言的語言困境中,以對自己幾近苛刻的創作態度,為新詩在兩座大山之間奮力求得一絲喘息之機。張棗以詩藝精妙為人稱道,這一優點在他為數不多的譯詩中也能夠清晰展現。

譯詩的確是吃力不討好的一件事,詩人羅伯特·弗羅斯特說,詩歌就是在翻譯中失去的東西。一句戲言幾乎消解了一切譯詩的價值。很多人持“詩不能譯”的論斷,並非沒有道理。打開這本設計精美的詩集,當那些令人敬仰的名字凝視着我們的時候,一種語言的陌生感也隨之而來。在倒塌的巴別塔下,用譯詩完整再現原詩的情境,幾乎是不可能完成的任務。但這些阻礙並不足以宣判譯詩的“死刑”。合格的翻譯會將詩歌從內容和結構上基本還原,這已經讓我們有理由去相信詩歌翻譯的合理性。而對于情境、韻律、節奏等詩歌要素的失落,我們只能期待于翻譯者的靈感與勤勉了。

所以我們等來了張棗。

精妙神秘如詩一般的存在,直接連通讀者的情感核心,這是一種非常個人化的經驗,很難通過外部的闡釋來傳達。我們可以拿一首特拉克爾的名作——《給小男孩埃利斯》來做些領會。如果比照其他的譯文,我們也許更能清晰地感受到張棗譯詩的獨特之處:

但你以輕柔的步容走進夜里

掛滿紫色的葡萄,

你在藍光里更美地舒展手臂。

(林克)

而你輕步走進黑夜

那里掛滿紫葡萄,

你在藍色中把手臂揮得更美。

(北島由英譯本轉譯)

而你带着暗淡的步伐走進

掛滿紫葡萄的夜晚,

你在藍光中更美麗地揮動手臂。(先剛)

除先剛先生的譯文在個別詞語翻譯的差異外,三種譯文的內容、句法形式難得的相仿,它們所營造的情境以及為我們带來的閱讀感受也幾近相似。林克、北島、先剛三位先生都是值得讀者信賴的翻譯家,他們自身在詩歌方面的造詣與成就都頗為不凡,三段譯詩雖然讀起來仍带有少許出離漢語體系的艱澀感,但不經意間收獲的陌生化感受,卻也带來了某種意外的詩意。

好的詩歌激發讀者想象,带給讀者以溫暖和滿足。這些都有了,它們中是否就有我們期待的最好的譯本呢?

對詩歌的感受與評定難求一致,張棗是這樣翻譯的:

當你以軟化的跫音走進夜色

夜晚掛滿紫色的葡萄,

你的雙臂搖步有致,融入蔚藍。

在這節譯詩中,艱澀感消失了,一陣古朴之風迎面拂來,又悄然而去。張棗以其准確而深情的詩藝,將這首源自西方古老傳說的詩歌,融入到連綿千年的漢詩傳統之中,“跫音”、“搖步有致”等頗具古韻的詞語和句式,讓語言、意義重歸順暢,譯詩也由此越發溫柔了。然而,這看似輕盈的語言扭轉,實際上需要譯者付出數倍于理解原詩的靈感和努力,將語言進行如此程度的錘煉,確非易事。

個性單純、灑脫的張棗,熱忱地苦尋潛藏在詩歌內部的真理,在詩的形而上學中,反復求索語言本體與寫作之間的秩序,並將這種近乎偏執的態度带到了詩歌翻譯當中。于是,我們有幸在自律性普遍缺失的今天,看到了這些精致、典雅、高度自持的譯詩,也便可以理解這部詩集在它很有限的篇幅背後透出的艱辛。

詩集中勒內·夏爾有言:藝術是從壓迫和悲哀中產生的,時不時有一股歡樂的噴泉涌出,淹沒一切,又消逝而去。張棗深諳其理:誰相信人間有什麼幸福可言,誰就是原始人。在這個喧囂的社會語境中,張棗不曾丟失過對詩歌的自信,也不曾縱容自己放松對完美詩藝的苛求。于是當他在詩歌和詩歌翻譯上的成就日漸提升時,那語言的困境和詩學的危機也不斷地加重他的痛苦。終于有一天,用以麻醉自我的酒精和香煙摧毀了他的身體。

詩人與死亡,同語言與書寫一樣,似乎是兩個難分難舍的概念。轉眼間,張棗離世已逾五年。如同特拉克爾筆下那個容顏永不老去的男孩埃利斯,他邁着輕柔的跫步,走向了茫茫的永恒夜色,走向了人類無盡的遺忘之海。有些悲傷,又如此決然。

或許,曾經一同在繆斯女神那悠揚的琴聲中吟唱的詩人,也同樣都難以躲避命運三女神無情的差遣。張棗在48歲時便走完了他在人間的旅途,而他欣賞並翻譯過的為數不多的詩人中,保羅·策蘭和特拉克爾也都在壯年甚至青年時期就草草放棄了自己的生命。

你的面龐,無言地俯視藍色的水面。文學終究是給人寬慰的,因為每當一位詩人向夜色遠去,他的作品依然像這本詩集封面上的眼睛一般,凝視着你我,凝視着燦爛的繁復多姿的世界。

詩歌在今天似乎漸漸恢復了幾分往日的生機,棲居在大地上的你我,又開始詩意或者被詩意地回歸于生活之河。想來,有詩人游走在我們的對岸也是件好事,在彼岸,他們有時興高采烈,有時垂頭喪氣,每當我們越過激流看見他們,不論心生敬意還是憐惜,總有所得。

于是我們想起,那些璀璨的詩曾點亮我們的生活,而我們的生活遠比詩重要得多。