“在整个台北故宫书画的工作是奠基于《石渠宝笈》。至于把《石渠宝笈》的资料完全提到一个台面上谈,或许在实质面上没有呈现过,但实际上我们基本上是围绕这个工作的。台北故宫策划的一系列书画大展,对很多展览我们都希望有一个独特的思考,希望的是针对一个时代的文化面向的考察。”

作为台北故宫从事书画研究的新一代研究人员,温文尔雅的陈韵如这几年几乎每年都要代表台北故宫参与两岸一系列书画交流活动。前不久,在北京的《石渠宝笈》国际研讨会上,她从《石渠宝笈》著录宋徽宗书画入手,探讨了乾隆本人对艺术家皇帝宋徽宗的态度,颇受关注。在接受澎湃新闻(www.thepaper.cn)专访时,陈韵如畅谈了台北故宫书画研究与《石渠宝笈》的关系,同时介绍了台北故宫的一系列书画大展的策展意图与文化视野的探寻。

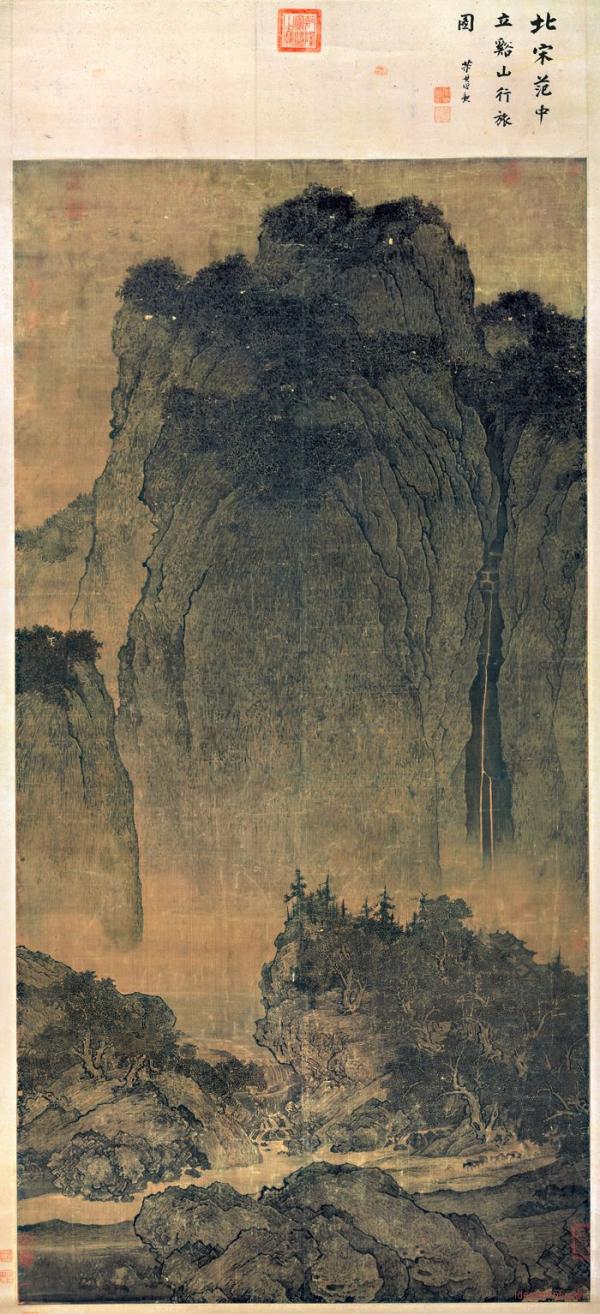

台北故宫博物院藏北宋范宽《溪山行旅图》

工作基本上围绕《石渠宝笈》

澎湃新闻:这次到北京来参加《石渠宝笈》国际研讨会,你从《石渠》著录宋徽宗书画入手,探讨了乾隆本人对艺术家皇帝宋徽宗的态度,作为台北故宫的研究人员,参加这次研讨会与观展有什么不一样的感受?你个人有哪些兴趣点?

陈韵如:确实像您所讲的以《石渠宝笈》作为会议主题,大家都知道这个材料重要,因为《石渠宝笈》表面上看起来很简单,就像是一内府的收藏清单一样,但实质每个人挖下去以后,其实它就是一个画室,有非常重要的素材,我们倒着讲的话,像今天最后一场朱载红老师讲古纸的事情,这个就非常重要,这个讨论我觉得是一个开端,因为我们对《石渠宝笈》的研究就像这样一个步骤一样。第一我们先去看究竟《石渠宝笈》的文字里记载了什么。接着第二个问题,我们去找它记载的对象物出来,看看他们怎么记的,记的是不是符合实际,现在的藏地在哪里,分或散、合或聚,这个部分本身就是连在一起的,还有它的地方等等的问题。第三层往下挖,挖这些文物和记录文字之间组合的问题,其实是历史、文化相关联的各个面向的问题,我觉得以这样一个大的视野来看,展览原来是我们博物院最重要的任务,如果以这个思考来看的话,配合展览的研讨就更关键了,因为只有文物讲不了这么多事,所以我觉得这一次古书画部的考虑非常周严。一方面是有庞大的企图,希望能有更大的文化来看待《石渠宝笈》的价值,展览的同时其实展览也分两部分,一个部分是针对所谓的编纂者,编纂方式,以及相关介绍。另外一部分是实质驻入以后这些作品的呈现,当然我们知道《石渠宝笈》的量这么大,三编加起来,在展示的过程里自然会有一点像是取样,我觉得他们的选择也相当重要,因为一方面在编辑的部分这是一个课题,这个课题在延禧宫这边的呈现其实已经相当周严,还有相关的讯息其实都出来了。再来是武英殿引起热门话题的《清明上河图》,听说引发大陆民众极高的观展热情。

澎湃新闻:台北故宫是多数大陆人到台北的第一个选择,必须要去看一看。具体到《石渠宝笈》,台北故宫具体就这样的议题有做过专题研讨吗?

陈韵如:台北故宫对《石渠宝笈》的概念是非常强的,您可以看到其实最早的索引是台北故宫做出来的,非常好用,在整个台北故宫书画的工作是奠基于《石渠宝笈》。至于把《石渠宝笈》的资料完全提到一个台面上谈,或许在实质面上没有呈现过,但实际上我们基本上是围绕这个工作的。像我们前书画处处长王耀庭先生在发言中还特别提到,我们有一个叫《故宫书画图录》蓝皮本,三十几本的那个系列,他们的坚持真的从一开始编就坚持照着《石渠宝笈》的所有资料录进去,没有改过,但我们加了新的测量,我参加编录的时候也是这样,我们要先抄录进去,以前没有电子版,我们就是影印然后贴上去,后面再加其他,他没有补进去,我们还增补。我们就进行对所有《石渠宝笈》著录资料的说明,所以您说有没有对这个部分的研究,我相信我们可以说《故宫书画图录》这三十几册就是对它的研究,增加了图,然后增加了一些我们认为原来信息有误差的部分,我们还有补注,王先生就写过好多类似这种书,我觉得这个是我们相当重要的一个工程。所以看起来是一个,我参与的时候大概一年出一本,本来还有一年出两本,或者有时候会协调,也许再多一点,但我们基本上都要求一年出一本。

澎湃新闻:现在还是一年一本?

陈韵如:应该是去年,整个画的部分出版全部结束,书法的部分会采取另外一个形式,但是画的部分是完整的,原来不在清宫《石渠宝笈》著录里头,但在我们的清册里面,我们收入清册有超乎《石渠宝笈》的东西,我们都录进去了,我觉得就《故宫书画图录》而言,一方面是我们的典藏,可是你也可以说它是《石渠宝笈》著录的一个增补,我觉得这个来讲是相当重要的。

台北故宫博物院出版的《故宫书画图录》

澎湃新闻:台北故宫书画类的收藏精品很多是《石渠宝笈》著录的,因为过去有一种观点说故宫很多精品都到台北故宫去了,但其实并不是这么回事。

陈韵如:我觉得也不是,我们各有精品,各有特色。我相信所谓的各有特色应该是我们继续来宣扬这样的事情,台北故宫这个藏品,特别古书画部分,比较特别的一点,因为它经过了一些捡择,这个捡择其实有好几个阶段的捡择,所以在捡择的过程里反映了某一个时代的观点、坐标点。所以像宋元画的部分,或者是有一点文人画,好像一开始都被比较多的来关注。在台北故宫这一部分,对原来所藏的宋元书画的投入研究,所以这样来讲台北故宫主要是对北宋、元代这些原来有的比较代表文人的,或者是比较主流的,比如说我们做过北宋的展览、南宋的展览之外,更早之前我们其实有一个元四大家的展览。

澎湃新闻:基本上也是《石渠宝笈》的一些藏品吗?

陈韵如:是的,基本上是,因为台北故宫书画的收藏状态,和《石渠宝笈》的关系非常密切。

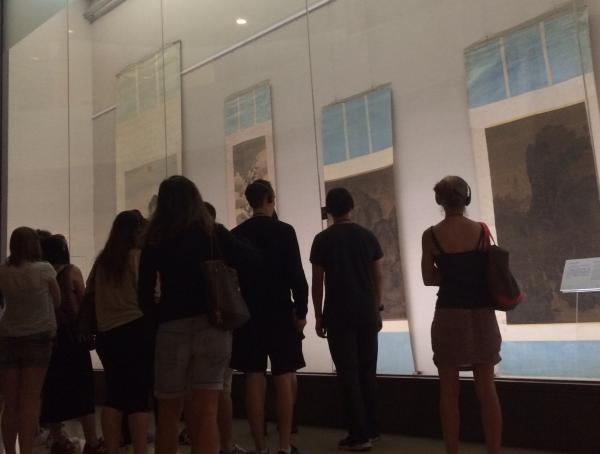

台北故宫博物《典范与流传——范宽及其传派》展现场

澎湃新闻:包括这次“北宋范宽大展”也是的。

陈韵如:是的,所以在我说的比如元四大家的展览里,或者说元代关于四大家的收录上面,台北故宫的前辈,张光宾先生的成果就相当丰富。后来对于明代的,以文徵明为前后来看所有的吴门研究,在台北故宫也有相当好的一个积累,这个是江兆申先生的带领之下的成果。近十年来,我们这些新的同仁们,比如王耀庭先生他在当书画处处长的时候,我们就开始做一些类似的主题,通过延续,但实际上我们利用新的研究视野做不同的发散,这个2000年以后我们有一个“大汗的事迹”,是一个蒙元文化展览,书画部分来说其实是奠基在元代书画的研究基础上建立起来的,我们的资深老前辈傅申教授他曾做过元代鲁国大长公主书画鉴藏的研究,这就是元代皇室的一位公主,叫祥哥剌吉,还有自己的收藏章。当时傅申先生注意到许多文献著录,题跋数据所显示出和元代皇室家族书画鉴藏的关系。他从这个出发还发展做了元文宗到元顺帝等,都是元代的皇家成员。蒙古族对中国书画的喜爱,当然引起关注。所以他做的这个第一步的研究就确立了一个很重要的基础,到2000年之后,我们就在石守谦院长的领导下所做的跨越材质的元代展览(大汗的世纪)。当时一方面有书画的同仁两三位一起参加,还有文献处的同仁从佛经的角度出发,还有从织品的角度出发,更不要讲我们器物处原来最强项的瓷器、铜器、玉器等等。

注重传统文脉与文化大视野

澎湃新闻:我就觉得你们策展研究,有时候角度比较小,但其实内涵与视野是很深很大的。

陈韵如:我想那个元代的“大汗的事迹”(子题为:蒙元时代的多元文化与艺术)这个展览本身它有一个独特的思考,他们想要把它放成是比较是文化大视野,当时在石老师的建议下,我们请了一个在台湾的“中研院”院士、蒙元史专家萧启庆院士加入,因为有他的加入,我们几乎是一个月开一次会,不断地在互相地报告自己这个负责部分的进展,一方面也通过彼此之间的流通、交流来思考我们如何对这个展览本身有更多的发想。我觉得那个团队的组成后来也影响到后来的不同院长、副院长不同计划里带领的这种讨论,我觉得我们有一步一步更多的前进,比如说后来针对一些清宫的研究,不管是对康熙的,跟路易十四的比较,或者是乾隆的文化大业,或者是现在冯明珠当副院长的时候做的一个雍正展,也是一样,希望的是针对一个时代文化面向的考察。

澎湃新闻:我就感觉台北故宫基本上做展览先要学术性打进去,然后再开始策展,这方面我觉得非常值得大陆文博单位学习。

陈韵如:谢谢,这个部分是我们在努力尝试的。

澎湃新闻:过去像老一辈研究者更注重传统的鉴定风格,而通过策展呈现的一种时代与文化的深度,这种思路你认为受到欧美影响,包括方闻先生有一定的影响吗?

陈韵如:我估计这种影响是绝对受到两方面的影响,传统的鉴定,长辈们给我们的能量是不可能切断的,一定是源源不断吸收的。至于欧美学界,从文化视点这种切入的新的关怀,这个绝对刺激也是很大的,所以我觉得我们在台湾做的策展工作很幸运,我们同时有两方面的资源,因为我们也通过和外界的交流展览,学习到很大的这个部分的成果。

澎湃新闻:我记得去年跟班宗华先生聊,他说他研究中国书画就是因为1960年代第一次在美国看到宋画,他本来是学油画的,看到那次台北故宫到美国大展,他说中国画怎么这么美,就迷上了。

陈韵如:他确实是从那个展览开始的,所以我觉得现在的交流更好了,因为现在不只是单一的馆,每一个馆都有这种交流的机会,其实是相当好的。

澎湃新闻:而且这个是对整个中国文化传承的文脉的追查,怎么来看我们中国文化一些好的东西,去除一些不好的东西,令整个中国特别两岸走向一个更好的社会环境?

陈韵如:您刚才讲到班宗华老师这个例子,我其实非常喜欢这样子的,我喜欢提他的经验,我想跟着讲的是我作为一个博物馆的长期工作者来说,我觉得作品的魅力是无法挡的,而且我觉得不管怎么样我们的学术研究也都是围绕在作品上的,西方学者比较多的是诠释面上,好像我们看到我们原来中国的视角又比较小,但其实这两者应该加和在一起,它是对于一个作品本质的了解,因为你要有甚至像DNA一样的检验,当然要有这种东西,就是说你要对作品有非常翔实的掌握,你对硬件、对鉴定所有的知识当然要尽可能地掌握,不管是新科技、旧知识都是要的,没有一个可以抛弃。可是大的文化关怀是提醒我们说,我们对于作品的思辨应该要增加层次,我们应该要试图尽可能去回归到作品的脉络,丰富对文化的掌握。

澎湃新闻:对,因为中国文人画跟西方相比,所谓的艺术家并不是单纯的艺术家,更多的是文化方面的意义。

陈韵如:是,所以这个所谓中西的比较,我觉得与其做两边差异性的对比之外,我们还更应该思考我们中国本身所谓的艺术作品的本质的价值在哪里,还有独特性在哪里,所以除了那个比较、对比的部分,我们也开始关注这种。在发挥这个过程的时候,我觉得向西方学习这个事情也不能停止,因为唯有这种不断的刺激,你才能反思你原来的思考架构。

至于,去年的明代吴门四大家展,在书画处里面是一个非常重要的设定的工作,我们当时就想好,我们究竟要打造一个跨材质文化的展览还是锁定在一个比较专注以画书画为主的,我们的选择是以朝向书画为主的,而且我们还做了一个选择,就是我们不借展。这个听起来好像是我们有点省力,其实我觉得这个思考也对。

澎湃新闻:“吴门四家”展苏州博物馆也做了,他们是一年做一次,今年是仇英,同时办研讨会。

陈韵如:他们是一年做一个,我觉得也相当好,因为他们有一个周严的企图。台北故宫的情况是因为这次明代四家分四季举办,一个季度办一个展览有点难开研讨会。我们都希望博物馆做工作并不是关在门里自己高兴而已,其实最主要还是对大众的辐射,各界的朋友对我们的评议、评论、宣传都很重要。