讀名人傳記,常感到造化弄人。有的人,命運真是出奇的好,一輩子就像一件件好事都在前面等著他;有的人,命運好像專門跟他過不去,意想不到的倒黴事都讓他碰上。每想到陳寅恪與錢穆兩位先生,這種感覺就特別強烈。

作為同是大師級曆史學家,年齡僅相差五歲,且社會提供的曆史機遇也大致相同,其命運的好壞卻判若雲泥,真是不能不叫人感慨唏噓。

在中國,就家學淵源、學問淵博與通曉語言文字種類之多,綜合而論,能趕上陳寅恪的怕是還未有,誰會懷疑他在未來的學術研究上,不會有驚人的大成就呢?事實卻不然,他的學術之路真是坎坷晦暗。似乎命運女神總是躲在一個看不見的地方,不斷給他挖坑設絆子,令他跋前躓後,學途蹭蹬。

陳寅恪做學問的方法有些與眾不同,怕也是圖省事。那就是在博覽群籍的時候,順手把有關資料,以及自已的考證、注釋、心得,寫在主要書籍的書眉上。久而久之,這些書籍就成了他的筆記與資料庫,待時機成熟,稍加整理,一本本學術專著就面世了。

陳寅恪從1927年到清華任教,到七七事變的十年間,除發表50多篇學術論文與序跋外,其未來的學術著作,基本上都在這些寫滿眉批的書籍上了。因而,書籍就是他的學問之所在,丟失了書籍也就等於丟失了自已的學術專著。然而,丟失書籍的意外卻一次接一次地發生了。

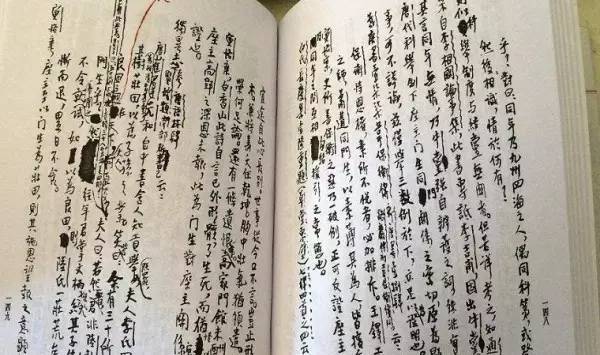

陳寅恪著 《唐代政治史略稿(手寫本)》

1937年7月,日軍進占北平,清華南遷,與北大、南開合辦長沙臨時大學,陳寅恪因料理父親喪事,於11月初才舉家倉皇離京。離京前,他將一批重要書籍裝進書箱,托友人寄往長沙。待他半個月後到了長沙,書籍尚未郵到,可戰火已經逼近,臨時大學再遷雲南,他只好攜一家大小再次登程南下。待他離開後,書籍郵到,卻在長沙大火中一本無存。

1940年暑期,陳寅恪去香港探親,並等船赴英以應牛津大學之聘,終因二戰爆發未能成行,困居香港。後在全家返回內地途中,兩木箱隨身攜帶的書籍又遭盜竊。據說這是兩箱更加珍貴的書籍,所以這一次打擊更大,等於多年心血徹底付諸東流,令陳先生精神幾達崩潰。

這裏還有一個小插曲,很是叫人哭笑不得。1955年,越南華僑彭禹銘寫信告訴他,說在海防舊書肆買到他當年被盜的兩冊新五代史批注本,准備寄還給他。陳寅恪自然十分興奮,盼望著書籍寄到就可據此著作。接著的消息叫他有些失望,當時的越南政府不准書籍出口,郵寄暫時已不可能了。

接著又有消息來,彭家遭遇兵火,此書同遭劫灰,這就令他徹底絕望了。唯一失而複得的書箱原物,只有一部《論衡》。但陳先生說,此書只是為把書箱填滿,隨手放置其中,“實非欲帶之書也”。看一看陳先生是不是倒黴透了?

也就因為這兩次書籍丟失,資料散佚,學術研究也只得舍難就易,退而求其次,素懷抱負的“塞外之史、殊族之文”是不能再論述了,也只能“姑就一時理解記憶之所及”,草率成“稿”,不敢曰“書”。

再說陳先生的身體。對於一個做學問的人,失去了眼情,也就等於失去了讀寫能力,要想做什么縝密艱深的大學問是不可能了。可正值人生壯年,陳先生就有一只眼睛出了問題,到了1944年歲暮,另一只眼睛也不行了,雖經及時手術而絲毫沒有效果。幾個月後抗戰勝利,英國皇家學會約請他赴英治療眼疾,牛津大學議續前聘,他強扶衰病前往倫敦,以希重見光明。可惜,眼睛已為庸醫手術所誤,視網膜已皺在一起,複明全無希望。既為瞽者,也就無法再應牛津教席,回國再入清華。

陳先生的最後二十年,寄命嶺南,不甘自廢,憑著原先的飽學博聞,在助手的幫助下繼續讀書著述,其艱難可想而知。但唯一的一部最能展示其考證長才的《論再生緣》,只能自已掏錢印了個油印本在朋友間流通,最早為香港及海外學人所看重;於1956年就編好的史學論文集,本擬由中華書局出版,竟因個別提法不合口徑而被擱置;花十幾年苦功完成的近百萬字巨著《柳如是別傳》,也照樣是“蓋棺有日,出版無期”。

難怪他晚年深自感喟:“嗚呼!此豈寅恪少時所自待及異日他人所望於寅恪者哉!”陳先生去世後,倒黴的事依然沒有了結。別人在“文革”中抄沒的書稿,大多在“文革”後歸還。可他的口述自傳未定稿《寒柳堂記夢》與三冊詩稿,至今也沒有下落,而這對研究陳寅恪其人其文,都是十分寶貴的資料。

錢穆早年在中學任教

說起錢穆的命運,那就完全是另外一副面貌了,猶如上帝時時都在眷顧他,成全他。錢先生從1923年任教無錫三師開始,幾乎就是講一門課就有一部著述出版。

與陳寅恪相同,他也隨清華南遷,顛簸輾轉,經香港等地到昆明,到成都,但所攜書稿資料絲毫未損。

在西南聯大,唯有他與眾不同,特立獨行,除每星期去昆明授課兩天以外,其餘時間則卜居宜良山中,潛心撰寫他的傳世之作《國史大綱》,所據稿本,即南下所帶出的五六本資料。書稿完成,雖是國難當頭,卻得以順利出版。一年之內既在上海出了商務版,又在重慶出了國難版。

然後,他以探母之由回蘇州故鄉,化名梁隱,藏身廢園,於動蕩離亂之中繼續讀書著述,並補習英文,先後完成了《史記地名考》、《先秦諸子系年》等重要著作。及抗戰勝利,大學回遷,他不返平津,亦不滯京滬,擇太湖之濱僻靜之地,一面任教於新創的江南大學,一面仍潛心讀書著述,以觀國事之變。

1949年後,他離開大陸去香港,開辦新亞書院,又是一路順風。在為香港留下一所名校的同時,個人的學術著作之多也令人驚羨。

與陳寅恪一樣,他也遭遇雙目失明之厄,但那已是他八十四歲以後,生平幾十部重要著作多已完成,並在港台兩地一版再版;而世界該去的地方也已去過,每到一地,都是隆重接待,風光無限。

當生平該做也想做的事情大體做完,氣定神閑,在妻子的幫助下,他開始撰寫自傳《八十憶雙親師友雜憶》,到八十八歲時全書圓滿完成。與陳寅恪僅完成七章,最終下落不明的口述自傳《寒柳堂記夢》比起來,我們又要說,錢穆的命運真是好到不能再好。

與陳寅恪一樣,錢穆身體也不算強健,從中年到老年都被胃病纏繞,但也僅僅是纏繞而已,終究也沒影響到他教書、著述與做其他事,高壽九五方歸道山。而陳寅恪卻是在精神極度痛苦與多種疾病雙重夾攻下,死於“文革”時期,其生命結局的淒慘不忍說了。

現在,我們可以就人的命運發一點議論了。

對於人的命運,我們習慣說造化弄人。可是,要說有人一生行運與有人一世背運,那就一定會有命運之外的東西在發生影響。對於錢穆陳寅恪這樣的大學者,人們容易看到的是他們的才華,而不容易看到的是性格和修為。比如說,行事謹慎在太平盛世也許算不了什么,但在戰亂當中,謹慎就成了大智慧。

就說南下所攜書籍資料,錢比陳就多了個心眼,他一點不怕麻煩地用木板把藏衣箱做了個夾層,竊賊即是偷走了衣物,也偷不走他做學問的寶貝資料。再說《國史大綱》在商務出版,那是他親自帶著書稿到香港,找到商務老板王雲五,答允由上海付印;然後他又帶書稿到上海,交付出版的同時,並延請呂思勉先生為書稿作最後一校,其謀慮真可謂巨細無遺。

而幾乎就在同時,陳先生寄往上海商務的《隋唐制度淵源略論稿》,就遭到稿件遺失的結果。兩個人行為方式不同所導致的不同結果,透射出的應該是性格的不同。

錢穆手跡

錢著《師友雜憶》中有個細節,也許最能說明兩個人的性格特點。錢穆在宜良山中寫《國史大綱》期間,寒假裏湯錫予偕陳寅恪來訪,並住了一宿。次日,陳在園中石橋上臨池而坐時,說了一句很有感慨的話:“如此寂寞之境,誠屬難遇,兄在此寫作真大佳事。然使我一個在此,非得精神病不可。”這就是說,陳先生心懷離亂,憂慮不能自遣。而錢先生卻能置身離亂之外,也置身學人的熱鬧之外,學術之外好像啥事也沒有。這種性格上的差異,不能不對個人的學術成就與身心健康產生影響。

陳寅恪全家,攝於三十年代

再從兩個人後半生的不同去向看,也與性格大有關系。錢穆當機立斷,只身獨行,說走就走了,去香港重新開始自已的事業。陳寅恪總是舉家來去,牽掛也多。他在八路軍即將入城時,乘國民黨政府“搶運學人”專機離開北京,去了南京。在南京住一晚,又去了上海。在上海盤桓月餘,又乘船去了廣州。他似乎隨著解放大軍逐漸南推而逐漸南行,好像在躲避什么。

在廣州,他想走,也能走,時任台灣大學校長的傅斯年邀他,夫人也勸他,但他最終想走卻沒走,後來一直為此悔之不及,只得以消極的不合作態度,保持其“獨立之精神,自由之思想”。

如今,說起性格即命運,很有些稀松平常了。可是,看看兩位史學大家的命運,我們就不能不重新掂量一下性格的重量。