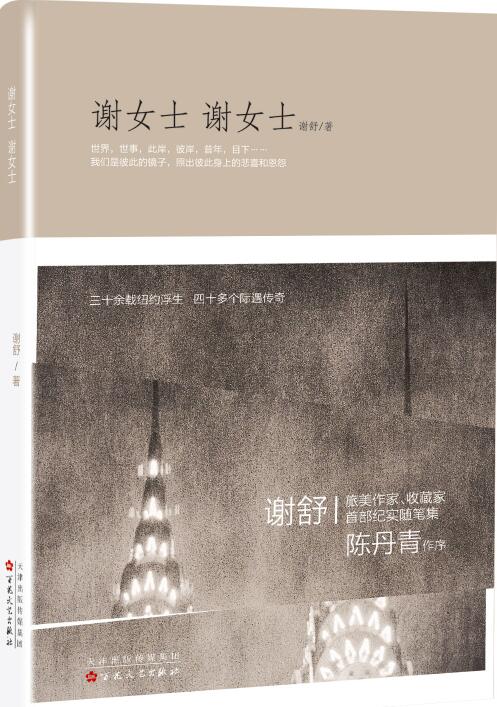

《謝女士謝女士》,謝舒著,百花文藝出版社

海外華人寫下的閑書,多多少少近年或許常在大陸出版,照實說,我很疑心這類閑書會有多少讀者。早先的留學生文學、晚近的移民寫作,雖則多有可寫可說者,甚或夾帶不少傳奇,然與中原產出的文學一比較,究竟是邊緣而零落的經驗,不易捉拿人心。換在二三十年前,有誰去了域外,寫了什么,發回來,讀者尚有一窺留洋生活的好奇心,現在呢?

現在是連紙本書的讀者亦告零落而邊緣了。就我所知,倒是越來越多活在異域的中國人,稍有閑暇,便即忙著搜尋網絡,打探母國的種種八卦———“訊息”,如今比“閱曆”更能傳播生效,俘獲讀者,誰還果然在乎他人的閱曆么?曾幾何時,一個人的閱曆(不管什么閱曆)恐怕等於訊息,而訊息(不管什么訊息)將要替代人的閱曆了。

論閱曆,五○後四○末這茬人,可謂多矣。有如一組龐大過濾器的經過之物,我們集體穿越了紅色年代、饑荒歲月、“文革”風雲、上山下鄉、高考回城等等大戲,最後,若幹事主居然得了機票,飛出國門……在這大抵相似而角色各異的共和國劇情中,眼下,我們無可抵賴地老了,人人肚子裏一長串記憶,一大堆故事,感觸、感慨、感悟,更是說不完———謝女士,便是其中一位,不但身份典型,閱曆也典型。

謝女士是紅二代(因此她對政治運動的切膚之痛,其實有甚於平民),是下鄉知青(因此她對窮鄉與窮人的認知,或許有甚於她的革命父母),是軍區文工團演員(因此她免除了那代人普遍的自哀自苦,成為蹉跎路中的驕子),她也是二十世紀八十年代新文學興起後的熱情書寫者之一(因此她發現自己除了表演,更熱愛表達:十多年前,我曾有幸讀到她的長篇小說的打印稿),經她坦然而生動的自述,出國後,她也曾出入於多數留洋者曾經出入的故事情節:做保姆、當雇員、求職、失業、創業……終於她漸漸地與夫婿相偕成為平心靜氣的成功者,在閑適而自尊的晚年生活中,坐下來,攪動記憶,寫出這本書。

海外華人寫作者(女性居多)大抵都有一種被海外經曆所賦予的傾訴欲,加上無以安頓的前半生記憶,我們個個覺得仿佛做了兩世人。人生一世,可記可述者已然太多,何況兩世!這真是寫作的財富,而也是寫作的難:傾_____訴什么?怎樣傾訴?傾訴給誰聽?謝女士是練過長篇小說的寫手,她會觀察,而且存著太多的細節,她會將細節悄悄連接這代人多到近乎錯位的身份與記憶,然後,在她自己的種種故事背後,讀者或許能在謝女士的個人經曆之外,讀到些別的什么。

那是什么呢?這可要讀了之後,才能感知。

而女性下筆不免有囉唆之弊,愛寫作的女性一朝出國,尤有說不完的話———往好了講,便是筆調的細膩、度人的體貼、處事的認真。我不敢說讀了此書的每一個字,但謝女士記性之好,興致之高,我是寧可當中短篇小說讀。如今我已到了讀不進小說的年齡,反而是講述真人真事的散文、隨筆、記述———我不知該怎樣定義謝女士的體裁,也不在乎她是用的什么體裁———能使我讀下去,並在謝女士親曆的異國瑣碎中,讀到些別的什么。

那是什么呢?這也要讀了之後,才能感知的。

我期待謝女士或者可以走回小說的創作。多年前,我曾給自己雜亂的記憶寫過數十篇短稿,題曰“多餘的素材”,意思是說,我沒有使這些素材成為小說的本領。現在,謝女士的私人故事使我無端覺得,她有可能走近,以致,幾幾乎進入小說的門檻———譬如紐約江湖的鎮江老板仍然惦記深埋故裏的金子;譬如死於骨癌的“小曹”,早先曾經是怎樣一個人;再譬如謝女士對我描述“文革”抄家時闖進家門的紅衛兵同學中,有一位是如何的英俊……那是小說呀,謝女士!雖然起步已經嫌遲,但我輩今世所能親曆或目擊的往事,想起來,寫下去,是都可以當作小說看待的。

不記得是誰的話了:“小說,是前世的記憶。”真有所謂“前世”么?當我們這些活了兩世的人寫下親曆的種種故事,擱筆複讀,常在當世與隔世之間,恍然迷失,將信而將疑。不曉得謝女士成稿之後,是否有同樣的感慨。

2016年6月30日寫在烏鎮

本文是陳丹青為《謝女士謝女士》一書所作的序文。

作者:陳丹青